僧肇 中国东晋僧人

- 中文名:僧肇

- 国籍:后秦[1]

- 民族:汉

- 出生地:京兆(今陕西西安)

- 出生日期:公元384年

- 逝世日期:公元414年

- 职业:僧人

- 信仰:佛教

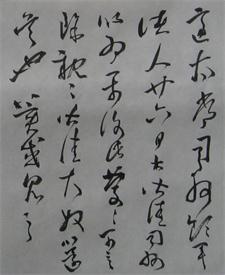

- 代表作品:《肇论》

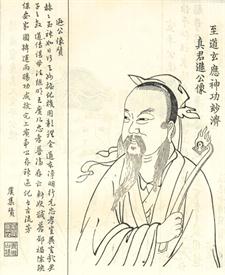

- 师父:鸠摩罗什

僧肇(384~414),中国东晋僧人。俗姓张,为鸠摩罗什弟子,被罗什誉为“中华解空第一人”。据《高僧传》卷六 ,为京兆(今陕西西安)人。原崇信老庄,读《维摩经》,欣赏不已,遂出家从鸠摩罗什门下。擅长般若学,曾和道融等讲习鸠摩罗什所译三论,人称解空第一;虽然他极力摆脱以往老庄对佛学的影响,然而其思想仍然在老庄哲学思维内。十七岁到凉州寻找西域的精神领袖鸠摩罗什学习,在姑臧(今甘肃武威)和长安于鸠摩罗什译场从事译经,评定经论。著有《肇论》等。

生平

僧肇,俗姓张,京兆(长安)人,卒于东晋义熙十年(414),学术界对僧肇的生年,目前存在两种说法:一种认为他活了31岁,即生于384年;另一种认为他活了41岁,即生于374年。

据《高僧传·僧肇传》载:“家贫,以佣书为业,遂因缮写,乃历观经史,备尽坟籍。志好玄微,每以《庄》、《老》为心要。”他读老子《道德经》,叹曰:“美则美矣,然栖神冥累之方,犹未尽善也”。“后见旧《维摩经》,欢喜顶受,披寻玩味,乃言:‘始知所归矣。’因此出家。”说明僧肇是在将《庄》、《老》与《维摩经》沟通 起来,以推动玄学新思潮中崭露头角的。

僧肇出家后,师从鸠摩罗什,并成为其得意门生。由于僧肇擅长般若学,曾讲习鸠摩罗什所译三论 (中论、百论、十二门论),成为鸠摩罗什门下“四圣”和“十哲”之一,而被称为“法中龙象”。僧肇善方等大乘经典,兼通三藏,才思幽玄,精于谈论,被鸠摩罗什叹为奇才,称为“解空第一”。僧肇著作多种,尤以《肇论》著名。

《肇论》主要有《物不迁论》、《不真空论》、《般若无知论》、《涅槃无名论》等四篇论文组成,最早见于南朝宋明帝(465~471)时陆澄所编选《法集》目录;至南朝陈时,又收入了《宗本义》而成今本《肇论》。

其中,《不真空论)以“不真空”为题,论文的中心内容是论“空”,僧肇所理解的空的实质是“不真”故“空”,“不真”即“空”,“不真”与“空”是一而二、二而一的。《不真空论》集中反映了僧肇的佛教宇宙观,是其全部佛教理论的思想基础。

《般若无知论》凡两千余言,深受鸠摩罗什赞赏,他曾说:“吾解不谢子,辞当相揖。” 隐士刘遗民读后叹道:”不意方袍复有平叔。“ 他又推荐给慧远,慧远也以为像这样的精辟文章“未尝有”,他们一同批寻玩味。此时,僧肇只有二十三岁。

《涅槃无名论》写成后,曾得到秦王姚兴的大力称赞,马上令人抄写,然后分发给他的子侄们,让他们从中得到启迪与智慧。

《宗本义》中说:“本无”、“实相”、“法性”、“性空”、“缘会”等的涵义是一样的。宇宙万法都由因缘会合而生,未生就无有。又因缘离散万法就坏灭,可知并非真实有。以此推度,万法虽现有而性常自空,所以称为“性空”,性常 自空即为“法性”,法性真实如是即为“实相”,称为“本无”。“本无”是缘生实相,超一切名言分别,故不能说它是有,也不能说它是无。

由此可知,僧肇以佛教中观思想为核心,但其中受老庄及玄学的影响也是十分明显的。

贡献

僧肇在罗什门下,被誉为“解空第一”罗什弟子中有“四圣”和“十哲”,他皆在其数。在千年青少年时代,他虽精研过《老》、《庄》,但是他的学识,实得益于罗什。什在长安译出《大品般若》之后,僧肇即就自己的悟解,著《般若无知论》。论成后,得到罗什的赞赏。弘始十年(公元408年),道生将此论由关中传到江南庐山,隐士刘遗民读后,赞叹不已,他说;“不意方袍复有平叔”后呈慧远,远阅后亦抚几叹曰:“未常有也”。弘始十二年(公元410年)刘遗民致函僧肇说:“去年夏末。见上人《般若无知论》才运清俊,旨中沈允。推步圣文,婉然有归,披味殷勤,不能释手 ,真可谓浴心方渊,悟怀绝冥之肆,穷尽精巧,无所间然”。从这几句话,可以看出刘遗民对僧肇的《般若无知论》是极为推崇的。但

是他还有些不明白之处,函请僧肇为之解释。僧肇给他回了信,并附给他另一著作《维摩经注》。其后僧肇又著《不真空论》和《物不迁论》。弘始十五年(公元413年),鸠摩罗什逝世后,他为悼念罗什,又作《涅盘无名论》论成,上表呈送姚兴,兴十分赞许,并答旨,敕令缮写《涅盘无名论》,分发其子侄研习。

僧肇的上述四篇论文,是结合老、庄的哲理,以《维摩》、《般若》、三《论》为宗,照缘生无性(实相),立处皆真的道理,畅谈体和用、动和静、有和无等问题。他的立论,素为学术界所重视。他死后,有人将其四篇论文合编为一书,取名《肇论》。到了陈代,小招提寺的慧达和尚在《序》文中提到有《宗本义》一文,此文或非僧肇手笔,但其立论的中心思想,仍为僧肇在四篇论文中所表述的思想,这篇《宗本义》,或即后人研究《肇论》的心得体会之作,作为僧肇的思想总纲,故称之为“宗本义”,置于全书之首。

融老庄

僧肇所处的时代,《老》、《庄》思想盛行,外来的般若思想与《老》、《庄》哲学有相似之处,故魏晋时代的许多僧人都是玄学化的佛教学者,他们般若、老、庄一起谈,在思想上基本不分彼

此。如当时的王弼注《老子》,法汰、道安等谈般若,他们属于一个思想体系,都贵无贱有,而裴頠《崇有论》,支遁谈般若,也是同一个思想体系,又都贵有贱无。这两派的主张都是偏执的,僧肇融合道家玄学有无相生、动静相合等思想,以般若代道,以色空代有无。近代佛教学者黄忏华在《僧肇》一文中,归纳僧肇几篇文章的中心思想是:“《宗本义》从缘生无性谈实相,《不真空论》从立处皆真谈本体,《物不迁论》依即动即静谈体用一如,《般若无知论》谈体用的关系,都是有所发挥而互相联系之作”。这就是说,各论的着重点发挥,虽有所不同,但它们彼此之间都是有关系的。

《肇论》

《肇论》一书是名著,一千五百多年来,历代都有人研究,并为之作注释。就现存的注疏说,如慧达有《肇论疏》三卷、唐代元康有《肇论疏》三卷、宋代净源有《肇论中吴集解》三卷及《肇论集解令模钞》二卷、宋代遵式有《注肇论疏》三卷、元代文才有《肇论新疏》三卷和《肇论新疏游刃》三卷、明代德清有《肇论略疏》六卷;此外,明代道衡还有《物不迁论辨解》一卷。又梁僧祐《出三藏记集》卷十二所载宋陆澄《法论目录》和隋法经《众经目录》载有《丈六即真论》一卷,已佚,传为僧肇所著。

《肇论》是一部不朽的著作,后来成为三论宗的重要典籍。这部《论》不仅理论幽深,思想微妙,而且将罗什所传龙树学缘起性空的般若思想发挥得淋漓尽致。可惜僧肇年仅三十一岁就圆寂了。如果他长寿,对佛教思想理论上的建树,肯定会作出更大的贡献。

评价

僧肇曾在姑臧(今甘肃武威)和长安参与鸠摩罗什译场,从事译经和经论评定。他的四篇深邃、精辟、简洁、优美的论文《物不迁论》、《不真空论》、《般若无知论》和《涅槃无名论》,在中国佛教史上具有非常崇高的地位,直至今天仍被众多佛子和佛学专家研读。此四论合称为《肇论》。此外还有《宗本义》一书。

弘始十六年(414),僧肇英年早逝,年仅三十一岁,令僧俗大众痛感惋惜。

晋朝(265—420年),是中国历史上九个大一统朝代之一,分为西晋与东晋两个时期。它上承三国,下启南北朝,属于六朝之一。两晋总历时一百五十五年,共传十五帝。...

晋朝(265—420年),分为西晋与东晋两个时期,西晋为中国历史上九个大一统王朝之一,两晋上承三国下启南北朝,其中东晋属于六朝之一。266年司马炎篡魏,建国号为晋,定都洛阳,史称西晋,280年灭东吴,完成统一,后经历“八王之乱”。晋愍帝迁都长安,316年灭西晋,建立了十六个国家,史称“五胡乱华”。317年,晋室南渡,司马睿在建邺建立东晋,东晋曾多次北伐。383年东晋与前秦淝水之战后得到暂时巩固。两晋时期少数民族迁至中原,加强了民族融合,北人南迁,开发了江南地区。两晋总历时一百五十六年。420年,刘裕建立宋,东晋灭亡。...

陕西,简称“陕”或“秦”,陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一,陕西历史源远流长,民族文化闻名遐迩。有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都,是中华民族历史文明最早走向世界的地方。...

| 朝代 | 都城 | 建立者 | ||

|---|---|---|---|---|

| 夏朝 | 安邑 | 大禹 | ||

| 商朝 | 亳 | 商汤 | ||

| 周朝 | 西周 | 镐京 | 周武王姬发 | |

| 东周 | 洛邑 | 周平王姬宜臼 | ||

| 春秋 | - | - | ||

| 战国 | - | - | ||

| 秦朝 | 咸阳 | 始皇帝嬴政 | ||

| 西楚 | 彭城 | 西楚霸王项羽 | ||

| 汉朝 | 西汉 | 长安 | 汉高帝刘邦 | |

| 新 | 常安 | 王莽 | ||

| 玄汉 | 宛城 洛阳 长安 |

汉更始帝刘玄 | ||

| 东汉 | 洛阳 | 汉光武帝刘秀 | ||

| 三国 | 曹魏 | 洛阳 | 魏文帝曹丕 | |

| 蜀汉 | 成都 | 汉昭烈帝刘备 | ||

| 东吴 | 建业 | 吴大帝孙权 | ||

| 晋朝 | 西晋 | 洛阳 | 晋武帝司马炎 | |

| 东晋 | 建康 | 晋元帝司马睿 | ||

| 五胡十六国 | - | 见五胡十六国表 | ||

| 南 北 朝 |

南朝 | 刘宋 | 建康 | 宋武帝刘裕 |

| 萧齐 | 建康 | 齐高帝萧道成 | ||

| 萧梁 | 建康 | 梁武帝萧衍 | ||

| 南陈 | 建康 | 陈武帝陈霸先 | ||

| 北朝 | 北魏 | 平城 | 魏道武帝拓跋珪 | |

| 洛阳 | 魏孝文帝拓跋宏 | |||

| 东魏 | 邺 | 魏孝静帝元善见 | ||

| 西魏 | 长安 | 魏文帝元宝炬 | ||

| 北齐 | 邺 | 齐文宣帝高洋 | ||

| 北周 | 长安 | 周孝闵帝宇文觉 | ||

| 隋朝 | 大兴 | 隋文帝杨坚 | ||

| 唐朝 | 长安 | 唐高祖李渊 | ||

| 五代 十国 |

后梁 | 开封 | 后梁太祖朱温 | |

| 后唐 | 洛阳 | 后唐庄宗李存勖 | ||

| 后晋 | 开封 | 后晋高祖石敬瑭 | ||

| 后汉 | 开封 | 后汉高祖刘暠 | ||

| 后周 | 开封 | 后周太祖郭威 | ||

| 十国 | - | 见五代十国表 | ||

| 宋朝 | 北宋 | 开封 | 宋太祖赵匡胤 | |

| 南宋 | 临安 | 宋高宗赵构 | ||

| 契丹 辽朝 西辽 |

上京 汴京 虎思斡耳朵 |

辽太祖耶律阿保机 辽太宗耶律德光 辽德宗耶律大石 |

||

| 大理国 | 太和城 | 大理太祖段思平 | ||

| 西夏 | 兴庆府 | 夏景宗李元昊 | ||

| 金朝 | 会宁 | 金太祖完颜阿骨打 | ||

| 中都 | 海陵王完颜亮 | |||

| 开封 | 金宣宗完颜珣 | |||

| 元朝 | 大都 | 铁木真 元世祖忽必烈 |

||

| 明朝 | 北京 | 明太祖朱元璋 | ||

| 清朝 | 盛京 北京 |

清太祖努尔哈赤 清太宗皇太极 |

||