大理国

大理国历史

大理国段氏建国

唐朝天宝战争中,大将军段俭魏大败唐军,为南诏国立下赫赫战功,被南诏国王蒙阁罗凤擢授为清平官,传六世至段思平。段思平初为幕览(小府副将),由于武艺超群,才干出众被提拔为通海节度使,成为统辖一方的大将。南诏尊圣二年(929年),杨干贞夺赵善政之位,建大义宁国,改元兴圣。其弟杨诏指段思平有帝王之相,疑惧之下杨干贞下令追杀段思平,段思平因到秀山神祠占卜得到启示,藏匿在自己舅父部族中。会善政臣守高方和段思平关系密切,派段思平之弟段思良和军师董迦罗前来加以保护。

南诏兴圣元年(930年),杨干贞的位置被其弟杨诏所篡,杨诏得位后,改元“大明”。段思平随即向东方的黑爨三十七蛮部借兵,会于石城,以董迦罗为军师进攻南诏,所向皆克,遂进攻大理。当时杨诏等陈兵据桥,段军不能通过。当晚段思平在梦中得到三个梦境:“人无首;玉瓶无耳;镜破”,感到大惑不解,军师董迦罗指段思平的梦境乃吉兆,因为“君乃丈夫,去首为天;玉瓶去耳为王;镜破则无对者”,因而军心大振。是日段军找到一名浣纱妇女,指引段军渡河地点,曰:“人从我江尾,马从三沙矣,尔国名大理。”段思平大军按照浣纱妇女的指引,成功渡河,杨诏兵败自杀,杨干贞知道兵败消息后弃城而逃,为段思平军所擒,大义宁国灭亡。

大明七年(937年),段思平即位,改国号“大理”,建元文德,仍定都羊苴咩城。段思平建立大理国后,厉行改革、励精图治、发展生产,着手建立新的封建秩序,大理国的生产、经济得到了很大的发展。

大理国两系相争

944年,段思平在邓川视察农业的时候去世,其子段思英继位,改元文经。文经二年(946年),段思平之弟段思良联合相国董迦罗发动政变,逼段思英退位出家,并自立为帝,改元至治。从此大理皇位的继承由段思平一系转到了段思良一系。段思良在大理政权建立过程中出过不少力,颇有功劳,在段思平在位期间他也颇受信任,是王族中的实力人物。他逼侄逊位后,成为大理第三代皇帝,在位6年。

951年,段思良去世,谥号圣慈文武皇帝。段思良死后,子段思聪立。段思聪时期,迅速膨胀起来的高氏已经取代董氏,成为朝政大权的实际控制者。段思聪在位17年,用过三个年号,明德(952—?)、广德(?—967)、顺德(968)。之后,段素廉、段素隆、段素贞诸朝均以高氏为相,高氏成为当时最有实力的政治集团。

960年,宋朝建立,开宝元年(968年),大理致书宋朝廷,要求通好。

宋太祖开宝二年,段思聪卒,在位十七年,子段素顺立。

969年,大理东部发生边乱,延众镇长宗奇、求州首领代连弄兔,攻陷糜乃等三邑,段素顺派都统、长皇叔、布燮段子标,都监三军、礼乐爽、长驸马、布燮段彦贞等统军平定边寨,诛代连弄兔等,同时讨伐了郎羽、阿房、田洞,会集三十七部首领在石城(曲靖)会盟、颁赏。

段素顺碰上赵匡胤南征,赵匡胤鉴于唐朝的失败,以玉斧划大渡河为界,说“此外非吾有也”,大理国得以保全。后继者段素英笃信佛教,刺文著述《传灯录》举行开科取士,以和尚读儒书者应考,这些人称“释儒”,官吏多从释儒中选任。在位24年。其子段素廉在位13年,无所为。用过一个年号,明启(1010—1022)。

段素廉死后,侄儿段素隆继位。段素隆不乐为帝,禅位为僧,开了皇帝禅位为僧的先河。侄儿段素真继位。后来段素真禅位为僧,孙子段素兴继位。谥号圣德皇帝,故史称大理圣德帝。

段素兴“性好游狎”,又好大喜功,“广营宫室于东京(昆明),多植花草,于春登堤上植黄花,名绕道金棱,云津桥上种白花,名萦城银棱。每春月,挟妓载酒,自玉案三泉,溯为九曲流觞。男女列坐,斗草簪花,昼夜行乐。”。段素兴喜欢花草,日子过得十分风流快活,“又有花遇歌则开,有草遇舞则动”,于是段素兴“令歌者傍花,舞者傍草。”“素兴在位,荒淫日甚”。

天明元年(1044年),相国高氏废掉日益荒淫的段素兴,拥立段思平玄孙段思廉为帝,皇位才回到段思平一系。

大理国高氏掌权

段思廉继位,高氏如昔日之董氏,以此拥立之功,一举凌驾于诸姓之上。杨氏势衰,遂铤而走险,1063年,杨允贤公开叛乱,段思廉已经无力平乱,无奈只好请岳侯高智升出兵灭之。至是高氏益盛,高智升占据了整个鄯阐府辖境,段思廉只好晋封高智升为鄯阐侯,赐给王室直辖领地白崖、茹甸两地,王室实力更加削弱,进一步促成了段氏统治的危机。

段思廉时,曾将兵败逃入大理的两广蛮酋侬智高,斩首以献北宋。段思廉在位31年,用过5个年号,保安(1045—1052)、正安(1053—?)、正德(?)、保德(?—1074)、明侯(?)。

段思廉后禅位为僧,其子段廉义继位。段思廉,庙号兴宗。段廉义继位,高智升渐渐攫取了全部权柄。段廉义在熙宁九年(1076年),曾派使者入贡宋廷。杨允贤虽败,但是杨氏实力仍存,1080年,杨义贞再度发动政变,杀国君段廉义而自立,改元德安,号“广安皇帝”。高智升派儿子高升泰带兵讨逆,诛杨义贞,拥立段廉义的侄子段寿辉,自任布燮,以儿子高升泰为缮阐侯。自此高氏父子在大理国权倾朝野,搞得段寿辉和他的继任段正明都害怕,先后避位做了和尚。大理段氏,从此沦为高氏傀儡,直至大理亡国。

段廉义无子,因此高氏拥立其侄段寿辉。1080年段寿辉即位后,竟因疑惧高氏,常心神恍惚、忐忑不安。该年,“日月交晦,星辰昼见”,段寿辉更以为“天变”,故在位仅一年,就出家为僧,禅位给堂弟、段思廉之孙段正明。段寿辉因迫于高氏的权势而不自安,遂出家为僧。

宋神宗元丰四年(1081年)时,高智升与高升泰父子逼迫上明帝段寿辉退位出家,接着便拥立段正明继位。

十三年以后的宋哲宗绍圣元年(1094年),一直以来都在专权的高升泰废段正明,自立为王。段正明帝号为保定帝。

高升泰是北宋年间云南大中国皇帝,大理点苍山莲花峰芒涌溪人氏。

1080年,杨义贞弑大理皇帝段廉义,自立为帝。时为清平官(即宰相)的高升泰受其父高智升之命率东方兵马攻灭杨义贞,拥立段寿辉为大理皇帝。

1081年,高智升与高升泰父子逼迫上明帝段寿辉退位出家,接著便拥立段正明继位。高升泰封为善阐侯。

宋哲宗绍圣元年(1094年),一直以来都在专权的高升泰废段正明,自立为帝。

1096年,高升泰病逝。由于云南诸部的反对,高升泰临终嘱咐其子高泰明还政段氏,于是高泰明拥立段正明的弟弟段正淳为大理皇帝,但其後大理国柄掌握在高氏手中,世称高国主。

大理国后理时期

段正明被高升泰篡位,高升泰两年后(1096年)病卒,临死前要其子高泰明将政权还给段氏,于是段正淳承接皇位。由于段氏政权中断过,故从段正淳起的大理国史称“后理国”。段正淳虽然是后大理国的皇帝,接受高氏归还的政权,然而高氏在朝廷仍有很大的势力,宰相皆出自高氏之门,最后在1108年时让位给其子段和誉(段正严),出家为僧。死后谥号为文安帝,庙号中宗。段和誉是在北宋徽宗大观二年(公元1107年),接替其父段正淳为大理国第16代国王,直至南宋高宗绍兴十七年(公元1147年)禅位为僧,在位长达39年,是后理国诸王中在位时间最长的国王,死后谥号宣仁皇帝。段和誉是个有所作为的君主,他明白与宋朝建立友好关系是立国之本。尽管宋朝与大理国的关系由于宋太祖的“不暇远略”的方针而有所疏离,然而大理国仍然一直向宋朝称臣。段和誉特别重视加强与宋朝的联系,入贡大理马、麝香、牛黄、细毡等土特产,还派幻戏乐人(魔术师)到宋朝表演,深得宋徽宗的礼遇,册封他为金紫光禄大夫、云南节度使、大理国王等。

大理国王国后期

段正兴,又名段易长,段正严之子。当时大权都由高氏相国把持,先后有高量成、高寿贞、高寿昌等。段正兴由于得到相国高量成的支持,在皇位之争中最终胜出。段正兴在位24年,禅位为僧,其子段智兴嗣位。

段智兴极其崇佛,“智兴奉佛,建兴宝寺,君相皆笃信佛教,延僧入内,朝夕焚咒,不理国事”。段智兴大修佛寺,建了60寺院,大理是小国,消耗不起,国力有所衰落。段智兴在位时,加修龙首关、龙尾关,加强羊苴咩都城的防御。此间,大理国内高氏子弟多次混战。段智兴死,子段智廉立。段智廉对佛教也感兴趣,派人到宋朝求得大藏经1465部,放置在都城内五华楼。在位仅4年就去世,其弟段智祥继位。段智祥在位期间广纳贤才,发展农业,治国有方。《南诏野史》称:“举贤育才,时和年丰,称治国焉。”他笃信佛法,后也禅位为僧,位传其子段祥兴。

大理国大理亡国

段祥兴继位于多事之秋,宋淳佑四年(1244年),大蒙古国出兵临关,远征大理,段祥兴派大将高禾出战,战死九河。段祥兴很不幸,碰上蒙古人南侵而攻不下四川,来攻打大理,大理的军队打了败仗。而他这不幸中又有万幸,大理没有因为失败而立即灭亡,蒙古军因大汗窝阔台的死而退兵。

元世祖进军大理之战

段兴智继位后,大理终于抵挡不住蒙古兵的又一轮进攻,段兴智成了大理国的末代帝王。大理的亡国,比金朝亡得迟,而比宋朝亡得早。次年9月,蒙哥汗命其弟忽必烈和大将兀良合台统军,发动了对大理国的大规模征伐,兵分东、西、中三路。忽必烈亲率中路军,于1253年10月过大渡河,抵金沙江,多位酋长归附,献计用革囊渡江,蒙古军遂用皮筏渡江,到达丽江,即历史上有名的“元跨革囊”。忽必烈先派使者到大理劝降,大理相国高泰祥主张坚决抵抗,杀了使者。12月,忽必烈大军一路直下,长驱直入,进军龙首关,几乎没有受到任何抵抗地直逼大理城。随后,兀良合台率领的蒙古西路军也渡江到丽江县塔城、巨甸、石鼓。东路军过金沙江到达楚雄、姚安。这样,三路大军对大理城形成包围之势。大理国内各族的贵族分子纷纷降蒙。当时的大理国,军事力量并不薄弱,但为了削弱段氏势力,控制国政,高氏有意一方面把大理国军队的精锐置于自己的控制之下,一方面则着力发展自己的地方武装,王畿之地的力量反而相当薄弱。段兴智与高泰祥,引兵背城出战,惨遭大败,弃城而逃,各奔一方,蒙古军队不费吹灰之力地攻占了大理都城。忽必烈命令姚枢裂帛为旗,上写止杀,分头号令各街巷,于是军民安定。姚枢还搜集了大理的图书档册。蒙古兵在姚州抓获高泰祥,“泰祥奔姚州,被执,谕之降,不屈,命斩于五华楼。”高泰祥临刑,叹曰:“段运不回,天使其然,为臣殒首,盖其分也。”忽必烈认为他是忠臣,对其后代“许以世其官”。后来,高氏子孙有的被封为姚安、鹤庆等地方的土司,世代承袭30多代,直至改土归流。1254年,忽必烈北归,留兀良合台继续进攻。1254年秋,蒙古兵追至昆明,活擒段兴智。段兴智被擒后,被送到北方蒙古汗廷,去见蒙哥汗,蒙哥汗施以怀柔,赐金符,令其归国,继续管理原属各部。

大理国疆域

大理国定都羊苴咩城,其政治中心在洱海一带。疆域大概是今天的云南省,贵州省西南部,缅甸北部地区,以及老挝与越南的少数地区。政区与南诏相当,东至普安路之横山(今贵州普安),西至缅甸之江头城(今缅甸杰沙),南至临安路之鹿沧江(今越南莱州北部的黑河),北至罗罗斯之大渡河,相当于今天云南省面积的2.9倍。

大理国后期废除了节度和都督的军事辖区,对其他建制略作了调整,设置八府、四郡、四镇。

八府:除大理首府以外的善阐府(今昆明)、威楚府(今楚雄)、统矢府(即弄栋府,今姚安)、会川府(今会理)、建昌府(今西昌)、腾越府(今腾冲)、谋统府(今鹤庆)、永昌府(今保山);

四郡:东川郡(今会泽)、石城郡(今曲靖)、河阳郡(今澄江)、秀山郡(今通海);

四镇:西北的成纪镇(今永胜)、西南的蒙合镇(今巍山)、西部的镇西镇(今盈江)、东部的最宁镇(今开远)。

三十七部:普摩部(今曲靖)、磨弥部(今沾益)、纳垢部(今马龙)、罗鸠部(今罗平)、夜苴部(今富源)、磨弥殿部(今宣威)、落温部(今陆良)、落蒙部(今路南)、师宗部(今师宗)、仁德部(今寻甸)、閟畔部(今东川)、嵩盟部(今嵩明)、际鹿部(今泸西)、维摩部(今丘北)、弥勒部(今弥勒)、阳城堡部(今晋宁)、强宗部(今阳宗海)、步雄部(今江川)、罗加部(今澄江)、宁部(今华宁)、休腊部(今河西)、因远部(今元江)、罗婺部(今武定)、华竹部(今元谋)、罗部(今罗次)、屈中司部(今开远)、纳楼部(今蒙自)、教合部(今文山)、矣尼迦部(今马关)、王弄山部(今河口)、乌蒙部(今昭通)、乃娘部(今彝良)、芒布部(今镇雄)、乌撒部(今威宁)、于矢部(今普安)、休制部(今玉溪)、嶍峨部(今峨山)。

赕(甸)等则隶属大理首府、府、郡、镇。

大理国政治

大理国的政治制度与南诏基本相同,脱胎于军事民主制度,借鉴了中国的政治制度设置,进行了民族内部的改革。大理300余年间,云南各族人民与内地的经济文化联系继续进行。宋政权曾多次册封大理统治者为王。蒙古宪宗三年(1253年),忽必烈征云南灭大理。大理国主段氏投降,被任命为世袭总管。原大理官员多受封为云南各地土司。大理国经济

大理社会经济较南诏时有较大发展。大理的农业生产已和四川资中、荣县相差无几。畜牧业颇为发达,每年有数千匹马贩到广西。手工业很兴盛,冶铁业水平甚高,对外贸易发达,交通四通八达。内地先进的科学文化传入云南,对各族人民起了促进作用。与缅甸、越南、马来亚、印度、波斯等国家都有贸易往来。大理国文化

大理王族大力推行汉地文化,在汉文化的影响下,产生了僰文(方块白文,已失传)。方块白文是用汉字书写。今昆明古幢公园内的石幢,是大理时石雕的仅存硕果。此外,壁画和木刻艺术也有极高的艺术价值。佛教在南诏时传入云南,至大理时盛行。儒家的教条与佛教的道义几乎融而为一。儒生无不崇奉佛法,佛家的师僧也都诵读儒书,有所谓“释儒”(又称“儒释”),而且任用师僧为官。师僧也通过科举考试取得政治地位。可说大理国是以儒治国,以佛治心,多位国王都曾先后禅位为僧。

当地民俗讲究“家无贫富皆有佛堂,少长手不释念珠。”大理国与南诏被称为“妙香古国”不仅是因为这时期佛教僧徒众多,更重要的是佛教的三大体系在这里都存在,这里还是云南境内的佛教支系阿吒力教主要流传地。

大理国军事

整个大理国时期,对内对外战争不如南诏频繁,规模也不如南诏庞大。第一,无论是在兵种还是数量上,大理国军队都与南诏相与领顽,基本上不存在弱于南诏的状况,第二,说大理国没有军力向别的地方攻掠,这不是事实。从国内、国外有关的史籍记载可知,大理国军队曾经先后远涉今贵州西部、越南北部以及缅甸北部诸地,说明大理是有力量进行域外作战的。而且,从元初鬓贫军被蒙古倚重东征西讨、所向克捷来看,大理国常备军的战斗力绝对不弱,第三,大理国没有对宋朝发动军事行动,是双方相互克制的理想结果,与军事力量的强弱没有关系。大理国外交

大理与宋朝、蒲甘王国、越南、马来亚、印度、波斯等国家都有贸易往来。十一世纪,缅甸蒲甘王国一世王阿奴律院率领使团到大理朝拜佛牙,受到大理国的热情接待。大理国描工张胜温的《张胜温画卷》,是一部辉煌巨作,画了大理国国王利贞皇帝率文武群臣官员虔诚礼佛的景象;画了大理国佛教的诸佛、菩萨等;还画了“16大国王众”参加礼佛的胜况。大理国世系

大理国帝王列表

|

庙号 |

谥号 |

姓名 |

在位时间 |

年号 |

备注 |

|---|---|---|---|---|---|

|

前大理 |

|||||

|

太祖 |

神圣文武皇帝 |

段思平 |

937-944 |

文德938-941 神武941-944 |

|

|

段思英 |

945-946 |

文经945 |

段思平之子 被废为僧 |

||

|

太宗 |

圣慈文武皇帝 |

段思良 |

946-951 |

至治946-951 |

段思平之弟 废侄自立 |

|

至道广慈皇帝 |

段思聪 |

952-968 |

明德952-953 广德954-968 顺德968 |

段思良之子 |

|

|

应道皇帝 |

段素顺 |

969-985 |

明政969-985 |

段思聪之子 |

|

|

昭明皇帝 |

段素英 |

986-1009 |

广明986-1004 明应1005-1006 明统1006? 明圣1007? 明治1008?-1009 |

段素顺之子 |

|

|

宣肃皇帝 |

段素廉 |

1010-1022 |

明启1010-1022 |

段素英之子 |

|

|

秉义皇帝 |

段素隆 |

1023-1026 |

明通1023-1026 |

段素廉之侄 禅位为僧 |

|

|

圣德皇帝 |

段素真 |

1027-1041 |

正治1027-1041 |

段素隆之侄 禅位为僧 |

|

|

段素兴 |

1041-1044 |

圣明1041-1044 天明1044 |

段素真之孙 被废为僧 |

||

|

兴宗 |

孝德皇帝 |

段思廉 |

1045-1075 |

保安1045-1052 正安1053-1059 正德1059-1064 保德1064-1074 明侯1075 |

段智思的曾孙 段思平的玄孙 禅位为僧 |

|

广安皇帝 |

段廉义 |

1075-1080 |

上德1075-1076 广安1077-1080 |

段思廉之子 被杨义贞所弑 |

|

|

段寿辉 |

1080-1081 |

上明1081 |

段廉义之侄 禅位为僧 |

||

|

段正明 |

1081-1094 |

保定1082-? 建安? 天佑?-1094 |

段寿辉堂弟 被废为僧 |

||

|

大中国 |

|||||

|

富有圣德表正皇帝 |

高升泰 |

1094-1096 |

上治1094-1096 |

废帝自立。死前遗命其子还政段氏 |

|

|

后大理 |

|||||

|

中宗 |

文安皇帝 |

段正淳 |

1096-1108 |

天授1096 开明1097-1102 天政1103-1104 文安1105-1108 |

段正明之弟 禅位为僧 |

|

宪宗 |

宣仁皇帝 |

段正严 |

1108-1147 |

日新1108-1109 文治1110-? 永嘉?-1128 保天1129-? 广运?-1147 |

段正淳之子 避位为僧 |

|

景宗 |

正康皇帝 |

段正兴 |

1147-1171 |

永贞1147-1148 大宝1149-1155 龙兴1155-1161 盛明1162 建德1163-1171 |

段正严之子 禅位为僧 |

|

宣宗 |

功极皇帝 |

段智兴 |

1172-1200 |

利贞1172-1175 盛德1176-1180 嘉会1181-1184 元亨1185-1195 安定1195-1200 |

段正兴之子 |

|

英宗 |

亨天皇帝 |

段智廉 |

1201-1204 |

凤历1201-? 元寿?-1204 |

段智兴之子 |

|

神宗 |

段智祥 |

1205-1238 |

天开1205-1225 天辅1226-1229 仁寿1230-1238 |

段智兴之子 禅位为僧 |

|

|

孝义皇帝 |

段祥兴 |

1239-1251 |

道隆1239-1251 |

段智祥之子 |

|

|

向义天定贤王 |

段兴智 |

1252-1254 |

利正1252 兴正1252 天定1252-1254 |

段祥兴之子 |

|

大理国相国高氏

(大理国历任宰相,高氏世袭。)

高泰明(1096—1116)

高泰运(1116—1119)

高明顺(1119—1129)

高顺贞(1129—1141)

高量成(1141—1150)

高贞寿(1150—1162)

高寿昌(1162—1174)

高观音隆(1174)

高贞明(1174—1176)

高观音妙(1176—1189)

高观音政(1189—1212)

高阿育(1212—1225)

高逾城隆(1225—1237)

高泰祥(1237—1253)

大理国世袭总管

(元朝和明朝初创时期,大理国地区的实际管理者。原段氏皇族世袭。)

向义天定贤王段兴智(1254—1261)

武定郡公段实(1261—1282)

段忠(1282—1283)

段庆(1284—1307)

段正(1307—1317)

段隆(1317—1328)

段俊(1328—1332)

段义(1333—1334)

段光(1334—1344)

段功(1345—1365)

段宝(1365—1381)

段明(1381—1382)

段世(1382—1387)

夏朝建立之前的历史时期,统称为“上古时代”。或称“远古时代”、“三皇五帝时代”、“神话时代”。上古时代是指:文字记载出现以前的历史时代。对世界各地上古时代的定义也因此不同。在中国上古时代一般指夏以前的时代。在两河流域和埃及一般指公元前5000年以前的历史时代。因为上古时代没有当时直接的文字记载,那个时候发生的事件或人物一般无法直接考证。这些事件和人物也往往带有神话色彩。从考古中发现,中国农业的产生大约在距今一万年以上,是世界上最早进入农业文明的国家之一。从炎帝神农氏的传说表明,在距今四千五六百年前,中原地区的农业已经脱离原始生荒耕作时期,进入锄耕阶段。周朝的始祖后稷,在尧舜时任浓官,是最早种稷的人。 伏羲氏在书契的传说,表明在五千年前,图像已经由逼真向线条化演变,并有表意文字。黄帝时的苍颉对文字予以改进,出现了假借字。

按照《史记》等众多古文献记载,夏朝是中国历史上第一个朝代,司马迁的《史记》中有记载,夏朝有万国,所以我们一般认为夏朝是一个部落联盟形式的国家。20世纪末和21世纪初,我国启动了“夏商周断代工程”,最后认定夏代存在470年(即公元前2070年—公元前1600年),历经禹、启、太康、仲康、相、少康、予、槐、芒、泄、不降、扃、廑、孔甲、皋、发、癸(桀)等朝代。

商朝又称殷、殷商,是中国历史上的第二个朝代,是中国第一个有直接的同时期的文字记载的王朝。夏朝诸侯国商部落首领商汤率诸侯国于鸣条之战灭夏后在亳(今商丘)建立商朝。其后裔盘庚迁殷(今安阳)后,“殷商”并称。从公元前1600年至前1046年,经历了三个大的阶段。第一阶段是“先商”;第二阶段是“早商”;第三阶段是“晚商”,前后相传17世31王,延续600年。末代君王商纣王于牧野之战被周武王击败而亡。商朝是处于奴隶制鼎盛时期,奴隶主贵族是统治阶级,形成了庞大的官僚统治机构和军队。

周朝(前1046年-前256年)是中国历史上继商朝之后的第三个王朝。周王朝共传国君32代37王,享国共计791年。周朝分为西周和东周两个阶段,西周是从周武王姬发建立周朝起,至周幽王烽火戏诸侯被犬戎所灭,共东周是从周平王东迁洛阳,至周赧王被秦国所灭,共计551年。东周又分为春秋和战国两个时期,三家分晋、田氏代齐正式拉开战国序幕,被史学家成为春秋和战国的分界线。

春秋战国时期是历史上的东周时期。春秋战国分为春秋时期和战国时期,分水岭是在公元前453年,韩、赵、魏三家灭掉智氏,瓜分晋国为标志。春秋时期,简称春秋,指公元前770年-公元前476年,是属于东周的一个时期。战国时期简称战国,指公元前475年-公元前221年。

秦朝(前221—前207)是由战国时期的秦国发展起来的中国历史上第一个大一统王朝,秦人的祖先大费是黄帝之孙颛顼的后裔,舜赐其嬴姓。秦穆公时,任贤使能,虚心纳谏,灭国十二,开地千里,国力日盛。前361年,秦孝公继位,重用商鞅两次变法,使秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的诸侯国。秦王政先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,完成统一大业。

汉朝(Han Dynasty,前202—220年)是继秦朝之后的大一统王朝,分为西汉(又称:前汉,公元前202年十二月-8年十一月)和东汉( 又称后汉,公元25年六月-220年十一月)两个时期,西汉与东汉合称两汉,共历二十九帝,享国四百零五年。后世史学家不承认新朝和玄汉合法性,所以一般将其合并到汉朝历史里。公元221年,自认是汉室后代的刘备(汉昭烈帝)在成都称帝,国号汉,史称“蜀”或“蜀汉”(221年5月15日 —263年),是三国之一,亦称“刘蜀”、“季汉”,263年为魏所灭。共历二帝,四十三年。史学上并不将其并入汉朝历史。

三国(公元220年~280年,另有184年、190年或208年起始说)是中国历史上东汉与西晋之间的分裂对峙时期,有曹魏(魏国)、蜀汉(蜀国)、东吴(吴国)三个政权。三国的政治、经济、外交,各具特色,充满生机。184年黄巾起义后,东汉开始失去政权实体,群雄割据纷争,东汉名存实亡。208年的赤壁之战初步奠定了三国鼎立的格局。220年,曹丕废汉献帝,在洛阳称帝建魏,东汉灭亡。此后刘备、孙权先后称帝做王,魏、蜀、吴三国鼎立局面正式形成。

晋朝(265—420年),分为西晋与东晋两个时期,西晋为中国历史上九个大一统王朝之一,两晋上承三国下启南北朝,其中东晋属于六朝之一。266年司马炎篡魏,建国号为晋,定都洛阳,史称西晋,280年灭东吴,完成统一,后经历“八王之乱”。晋愍帝迁都长安,316年灭西晋,建立了十六个国家,史称“五胡乱华”。317年,晋室南渡,司马睿在建邺建立东晋,东晋曾多次北伐。383年东晋与前秦淝水之战后得到暂时巩固。两晋时期少数民族迁至中原,加强了民族融合,北人南迁,开发了江南地区。两晋总历时一百五十六年。420年,刘裕建立宋,东晋灭亡。

南北朝(420年—589年)是南朝和北朝的合称。南北朝时期是中国历史上的一段大分裂时期,也是中国历史上的一段民族大融合时期,上承东晋十六国下接隋朝,由420年刘裕代东晋建立刘宋始,至公元589年隋灭陈而终。南朝(420年—589年)共有四个朝代:宋、齐、梁、陈四朝。北朝(439年 —581年)共有五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐和北周等五朝。

隋朝(公元581年—618年)上承南北朝、下启唐朝的的大一统王朝。那隋朝是如何灭亡的,隋朝多少年?隋朝有几个皇帝?隋唐的说法从何而来?隋朝的民生、人均生活水平、人民生活质量恰恰是历代最好的、人均收入、购买力也是历史上最高的,事实上是在中国所有朝代中,隋朝国也最富民也最富,这得益于隋文帝的仁政爱民而推行的各项开明政策。

唐朝(618—907年),是中国封建历史上最辉煌璀璨,统一时间最长,是公认的中国国力最强盛的朝代之一,唐朝历十四世,传二十一代皇帝,享国祚二百八十九年,其与汉朝并称为中国历史上两大强盛王朝之一,开创了中国历史上最为波澜壮阔的封建王朝。

五代十国(907~960年),是五代与十国的合称,一般是指介于唐末宋初的这一段历史时期。五代指的是后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个次第更迭的政权。十国指五代之外相继出现的十个割据政权:前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(即荆南)、北汉,统称十国。五代十国上承唐末乱世,下顺宋代承平,这阶段政局混乱,政权林立,政权更迭频繁。

宋朝(Song Dynasty,960年~1279年),是上承五代十国下启元朝的朝代,根据疆域的变迁分北宋和南宋两个阶段,合称“两宋”,共历十八帝,享国祚三百一十九年。960年,赵匡胤陈桥兵变取代后周建立“宋”,史称“宋朝”、“大宋”,定都开封(东京)。1127年,宋朝亡于“靖康之难”,此前史称“北宋”。赵构于应天府(商丘)继位,重建宋王朝,史称“南宋”,1276年崖山海战后亡于元。宋朝是中国历史上商品经济、文化教育、科学创新高度繁荣的时代。但是由于采取重文抑武方针,加强中央集权,两宋二度倾覆皆缘外患。

元朝(1271年—1368年)是蒙古族建立的大一统的王朝,定都大都(今北京),传五世十一帝,历时九十八年。从1206年,成吉思汗建立蒙古汗国起算。元朝历史是中国的历史的一部分,但元朝时期的中国毫无疑问是亡国了。元朝是中国历史上的一个极大的悲剧,中华文化的衰退源头上要追溯到元蒙的统治。

明朝(1368-1644年)是中国历史上最后一个由汉族建立的封建王朝。1368年由明太祖朱元璋建立,历经十二世、十六位皇帝,国祚276年。明初定都于应天府,1421年迁都至顺天府,而应天府改称为南京。因明朝的皇帝姓朱,故又称朱明。1644年,李自成攻入北京,明毅宗朱由检于煤山自缢,明亡。随后,满清入主中原,1662年永历帝朱由榔被杀,1683年清军占领台湾,明郑结束。明朝是中国继周朝、汉朝和唐朝之后的繁盛时代,史称“治隆唐宋”、“远迈汉唐”。大明,无汉唐之和亲,无两宋之岁币,天子御国门,君主死社稷,为后世子孙所敬仰。

清朝是中国最后一个封建朝代。从1636年皇太极称帝开始,到1912年2月12日,袁世凯迫使宣统帝溥仪颁布退位诏书,清朝历十二帝,享国祚二百六十八年。清朝政治上专制的极端化,对内思想的禁锢文字狱,对外闭关锁国的政策,中止了明末的西学东渐。清朝对中国的祸害是罪深重的,是中国社会发展的绊脚石,导致近代中国落后于西方,是最不值得称颂的朝代。清朝之后从此中国不再有皇帝了,但是无形的帝王思想却存在民众心中。

五胡十六国是中国历史上最混乱的一个朝代。“五胡十六国”则是源自北魏末年的史官崔鸿私下撰写的《十六国春秋》而得名。他自北方所有大大小小的七十八个政权中选出国祚较长、影响力大、较具代表性的十六国。这十六国主要分布在华北地区和四川地区,共有成汉、前赵、后赵、前凉、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、西凉、北凉、南燕、北燕及夏国等国。实际不止十六国。

春秋,通常用来指中国东周前半期历史阶段,史称“春秋时期”,即自公元前770年至公元前476年这段历史时期。据说是由于鲁国史官把当时各国重大事件,按年、季、月、日记录下来,一年分春、夏、秋、冬四季记录,简括起来就把这部编年史名为《春秋》。春秋时期开始于公元前770年(周平王元年)周平王东迁东周开始的一年,止于公元前476年(周元王元年),战国前夕,总共295年。一说止于公元前453年,韩、赵、魏灭智氏,一说止于公元前403年,三家分晋。

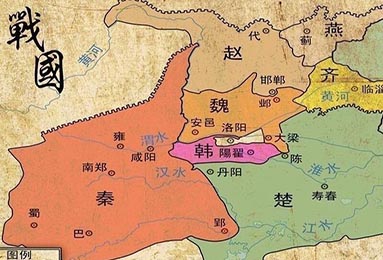

战国(公元前475年—公元前221年),起于周元王二年,终于秦始皇二十六年。 是中国历史上继春秋时期之后的大变革时期。经过春秋时期(公元前770年―公元前476年)的旷日持久的争霸战争,周朝境内的诸侯国数量大大减少,公元前453年,韩、赵、魏推翻智氏,三家分晋,奠定了战国七雄的格局。公元前403年(周威烈王二十二年),周威烈王册封三晋为诸侯,公元前386年(周安王十六年),田和列为诸侯,七雄格局正式形成。 [38] 公元前221年(秦始皇二十六年),秦国灭齐国,统一六国,标志着战国时代的结束。