明朝

明朝历史简介

明朝(Ming Dynasty,1368 -1644年)是中国历史上最后一个由汉族建立的大一统王朝,共传十二世,历经十六帝,享国祚276年。

元末民不聊生,爆发红巾起义,乞丐放牛娃出身的朱元璋加入郭子兴队伍,1364年朱元璋称吴王,建立西吴。1368年朱元璋称帝,定都于应天府(今南京),国号为大明,同年攻克大都(今北京)推翻元朝,因皇室姓朱,又称“朱明”。明朝建立以后,明太祖朱元璋采取一系列措施加强君主专政制度,从而使明朝中央集权专制空前强化。明成祖朱棣五次征蒙古消灭蒙元势力,1420年朱棣迁都至顺天府(今北京),以应天府为陪都。明初历经洪武之治、永乐盛世、仁宣之治等治世,政治清明、国力强盛。中期经土木之变由盛转衰,后经弘治中兴、嘉靖中兴、万历中兴国势复振,晚明因东林党争和天灾外患导致国力衰退,爆发明末农民起义。崇祯十七年(1644年)三月,流寇李自成攻入北京,崇祯帝煤山自缢殉国,明朝灭亡。

此时淮河以南名义上仍属明朝。明朝宗室及文武大臣大多逃亡南方,在江南建立多个流亡政权,史称“南明政权”。崇祯十七年(1644年)五月,福王朱由崧监国南京,之后称帝,改元弘光。随后清军快速南下,围攻扬州,扬州城池破。不久南京陷落,弘光帝被俘。弘光元年(1645年)闰六月,唐王朱聿键在郑芝龙等人的拥立下,在福州称帝,改元隆武。隆武帝在大臣黄道周的主持下发动了短暂的北伐,同时还采取联寇抗清政策,但随着郑芝龙降清,局势恶化,隆武帝被俘后绝食而亡,清军迅速占领东南大部。在局势危机的情况下大西军余部和明朝官僚联合起来,在西南地区拥护桂王朱由榔为帝,改元永历。随后清朝趁乱入关,击败大顺、大西、南明弘光、隆武、绍武等诸政权;1662年永历帝被杀,南明灭亡,明统始亡。此后郑成功继续沿用永历年号,东征收复台湾,作为抗清基地,但未再拥立明朝宗室称帝或监国。1683年清军攻占台湾,延平王郑克塽降清,宁靖王朱术桂自杀,奉明正朔的明郑告终。【南明为何仅维持39年?为何不敌风雨飘摇的百年东晋?同样是中原王朝南迁 为什么南明不如南宋旺盛?】

明朝国号来历:朱元璋初定天下,建国号意在大中,既而祈天,乃得大明,表示承袭自韩山童、韩林儿父子的“大小明王”之号,又称皇明, 史称明朝、明代,清朝时称之为前明。 大明国号来源有多种说法,一般认为与宗教有关,吴晗等人认为,大明国号的源头是明教,此说后来被金庸等作家采用,而胡阿祥等认为此国号出自白莲教,而源头则是佛教。朱元璋手下有一部分明教徒,用“明”作国号以示正统地位,也同时应和明教中的“明王出世”预言。 其次,以明喻火,根据五德终始说,表示明朝取代元朝是以火克金。 1644年北京陷落后,南方各地先后拥立明朝宗室建立朝廷,沿用大明国号,别称“南明”或“后明”,清人称之为“伪明”,奉大明正朔的郑芝龙在东南沿海建立了明郑势力,后其子郑成功及其孙郑经在台湾建立的政权又称为明郑时期。

明朝为何又叫“有明”?明朝为何又叫作“有明”?大明王朝为何在明史上又称为“有明”?这个“有”是什么意思呢?有明一代的意思是说,只打明朝开始。“有明”——有了明朝。儒家认为,只有天下一统的大朝代,才可称“有”,偏安一隅的小朝廷,“有”的只是“天下”之一部分,就不配称“有”,所以不能说“有魏”,也不能说“有吴”,更不能说“有南唐”,“有北汉”,因为“富有四海”,所以大一统的王朝才有资格。元朝也不叫“有元一代”,因为这是异族入主中原的大一统,其大一统不仅包括全部中国“天下”,而且包括“天下”以外的许多地区,因此热衷于“夷夏之辨”的儒家不予承认。 或问:清朝也是异族入主中原,为何有资格叫“有清”?因为满清朝廷重视儒家,于是儒家集团动用“正名”利器,宣布满清在种族上固然是“夷”,但文化上已归化为“夏”,“他大清”不妨称为“我大清”,也有资格谓之“有清”。

明朝疆域囊括汉地,东北抵日本海、外兴安岭,后缩为辽河流域;北达戈壁沙漠一带,后撤至明长城;西北至新疆哈密,后退守嘉峪关;西南临孟加拉湾,后折回约今云南境;并在青藏地区设有羁縻卫所,还曾收复安南,明代极盛国土面积约达一千万平方公里。

明朝社会经济发达,农产品丰富,手工业生产具备很高水平,陶瓷业、丝棉纺业、冶炼、建筑等闻名世界。明代手工业和商品经济繁荣,出现商业集镇和资本主义萌芽,文化艺术呈现世俗化趋势。据《明实录》所载人口峰值为7185万,但大部分学者认为实际逾亿,也有学者指出晚明人口接近两亿。

明朝是继汉唐之后的黄金时期。明代,无汉之外戚、唐之藩镇、宋之岁币,天子守国门,君王死社稷。清朝官方评价明朝为“治隆唐宋”、“远迈汉唐”。“治隆唐宋”是清朝康熙皇帝南下金陵时,在耳闻目睹南京城的盛况后对明太祖朱元璋建立的明朝由衷的赞叹之词,康熙皇帝此举,也包含有笼络汉族地主阶级和知识分子人心的目的,这样做有利于少数民族对汉族的统治的巩固和加强。

由于后续鞑子满清的修史,使明朝给人留下很不好的印象:明朝是一个比较黑暗的王朝,明朝是唯一不相信大臣,相信宦官的朝代。明朝是唯一设置特务机构的朝代,明朝的东厂,西厂,锦衣卫,超越了三法司,草菅人命,为所欲为。一提起明朝,给人的形象就是奸臣当道,民不聊生,主上昏庸,文恬武嬉,军备松弛,流离失所,简直黑透顶了。高晓松说明朝是一个“三无王朝”,也就是说明朝无明君、无名将、无文豪。似乎明朝除了皇帝荒诞,太监专权,东厂西厂外就没别的可取之处了。然而对比历史,明朝或是最有骨气的王朝:不和亲、不纳贡、不称臣、不割地。从明英宗到崇祯帝的几次北京保卫战中,明朝更是坚定,兵临城下仍然宁死不迁都——“天子守国门,君王死社稷亡”,这在中国历史上是罕见的。

明朝鼎盛之时,郑和七次下西洋,远达非洲,大小国家皆来朝拜,无不向世界宣扬了一个世界强国的声威,中国历史上任何朝代都没有过这样的壮举。然而在满清御用文人的笔下,这样的壮举却被大肆丑化,说成是纯粹为了面子的无用之举。事实上在郑和七下西洋之后,中国人的视野得到了从所未有的开阔,海上的贸易线路也被前所未有的大规模开通,这为后来明末海上贸易的发达打下了坚实的基础,明朝的中国人也大规模的移民到海外。而且中国和外国之间文化技术上交流也因此终明朝一世也没有断绝过,外国发明的火器,往往没有多久,就迅速传入中国,被大规模的仿制和装备部队,并且还在此基础上进行创新改进,到明朝末年,中国人在火器的装备和使用上丝毫不逊色于当时世界上其他最先进的国家。

明朝皇帝列表

明朝皇帝列表

| 姓名 | 庙号 | 谥号简称/谥号全称 | 年号 | 陵墓 |

|---|---|---|---|---|

| 朱元璋 | 太祖 | 高皇帝/开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝 | 洪武(1368年——1398年) | 孝陵 |

| 朱允炆 | 惠宗 | 成皇帝/嗣天章道诚懿渊功观文扬武克仁笃孝让皇帝(恭闵惠皇帝) | 建文(1399年——1402年) | 下落不明 |

| 朱棣 | 成祖 | 文皇帝/体天弘道高明广运圣武神功纯仁至孝文皇帝 /启天弘道高明肇运圣武神功纯仁至孝文皇帝(嘉靖帝改谥) |

永乐(1403年——1424年) | 长陵 |

| 朱高炽 | 仁宗 | 昭皇帝/敬天体道纯诚至德弘文钦武章圣达孝昭皇帝 | 洪熙(1424年——1425年) | 献陵 |

| 朱瞻基 | 宣宗 | 章皇帝/宪天崇道英明神圣钦天昭武宽仁纯孝章皇帝 | 宣德(1426年——1435年) | 景陵 |

| 朱祁镇 | 英宗 | 睿皇帝/法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝 | 正统(1436年——1449年) 天顺(1457年——1464年) |

裕陵 |

| 朱祁钰 | 代宗 | 景皇帝/恭仁康定景皇帝/ 符天建道恭仁康定隆文布武显德崇孝景皇帝(南明加谥) |

景泰(1450年——1457年) | 景泰陵 |

| 朱见深 | 宪宗 | 纯皇帝/继天凝道诚明仁敬崇文肃武宏德圣孝纯皇帝 | 成化(1465年——1487年) | 茂陵 |

| 朱祐樘 | 孝宗 | 敬皇帝/达天明道纯识中正圣文神武至仁大德敬皇帝 | 弘治(1488年——1505年) | 泰陵 |

| 朱厚燳 | 武宗 | 毅皇帝/承天达道英肃睿哲昭德显功弘文思孝毅皇帝 | 正德(1506年——1521年) | 康陵 |

| 朱厚熜 | 世宗 | 肃皇帝/钦天履道英毅神圣宣文广武洪仁大孝肃皇帝 | 嘉靖(1522年——1566年) | 永陵 |

| 朱载垕 | 穆宗 | 庄皇帝/契天隆道渊懿宽仁显文光武纯德弘孝庄皇帝 | 隆庆(1567年——1572年) | 昭陵 |

| 朱翊钧 | 神宗 | 显皇帝/范天合道哲肃敦简光文章武安仁止孝显皇帝 | 万历(1573年——1620年) | 定陵 |

| 朱常洛 | 光宗 | 贞皇帝/崇天契道英睿恭纯宪文景武渊仁懿孝贞皇帝 | 泰昌(1620年)实际在位一个月 | 庆陵 |

| 朱由校 | 熹宗 | 悊皇帝/达天闻道敦孝笃友章文襄武靖穆庄勤悊皇帝 | 天启(1621年——1627年) | 德陵 |

| 朱由检 | 思宗 | 烈皇帝/绍天绎道刚明恪俭揆文奋武敦仁懋孝烈皇帝 | 崇祯(1628年——1644年) | 思陵 |

南明皇帝列表

| 姓名 | 庙号 | 谥号简称/谥号全程 | 年号 | 陵墓 |

| 朱由崧 | 安宗 | 简皇帝/奉天遵道宽和静穆修文布武温恭仁孝简皇帝 (永历帝朱由榔为其上庙号,上谥) |

弘光(1644年——1645年) | 弘光陵 |

| 朱聿键 | 绍宗 | 襄皇帝/配天至道弘毅肃穆思文烈武敏仁广孝襄皇帝 | 隆武(1645年——1646年) | 隆武陵 |

| 朱聿鐭 | 文宗 | 节皇帝 | 绍武(1646年) | 绍武陵 |

| 朱由榔 | 昭宗 | 匡皇帝/应天推道敏毅恭俭经文纬武礼仁克孝匡皇帝 (延平王郑经上谥) |

永历(1646年——1662年) | 永历陵 |

明朝历代皇帝排序顺口溜:“太祖开天行道”、“惠宗嗣天章道”、“成祖启天弘道”、“仁宗敬天体道”、“宣宗宪天崇道”、“英宗法天立道”、“代宗符天建道”、“宪宗继天凝道”、“孝宗达天明道”、“武宗承天达道”、“世宗钦天履道”、“穆宗契天隆道”、“神宗范天合道”、“光宗崇天契道”、“熹宗达天阐道”、“毅宗绍天绎道”、“安宗处天承道”、“绍宗配天至道”、“文宗贞天应道”、“昭宗应天推道”。

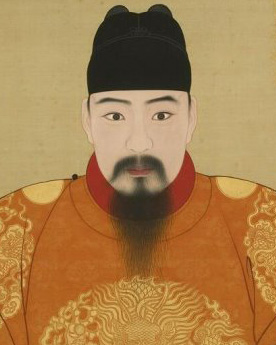

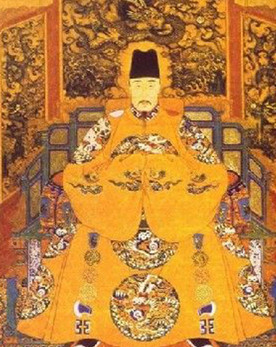

一、明太祖朱元璋

朱元璋(1328年10月21日—1398年6月24日),濠州钟离(今安徽凤阳东北)人,幼名重八,参加农民起义军后改名元璋,字国瑞,元末农民起义军首领,明朝开国皇帝(1368年—1398年在位),史称明太祖,卓越的军事家、战略家、统帅。年号“洪武”,其统治时期被称为“洪武之治”。

朱元璋在位期间,下令农民归耕,奖励垦荒;大搞移民屯田和军屯;组织各地农民兴修水利;大力提倡种植桑、麻、棉等经济作物和果木作物、他还徒富民,抑豪强;下令解放奴婢;减免税负,严惩贪官;派人到全国各地丈量土地,清查户口等等。经过洪武时期的努力,社会生产逐渐恢复和发展了,史称“洪武之治”。1380年(洪武十三年),朱元璋废丞相,设承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司三司分掌权力,进一步的加强了中央集权。

庙号太祖,谥号开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝,葬于南京明孝陵。

二、明惠帝朱允炆

明惠帝朱允炆(1377-1402),太祖孙,皇太子朱标的次子,是明朝第二位皇帝,1398年即位,洪武三十一年(1398年)闰五月,朱元璋驾崩,皇太孙朱允炆继位,改年号建文,称建文帝。在位5年,年号“建文”。朱元璋在世时,大封王室,20多个儿子均封为亲王,分驻各地。朱元璋考虑随着子孙繁衍,甚至都为他们设定好了名字。惠帝登基后,进行削藩,以统一军事,惹恼诸王,燕王朱棣其兵北京,1402年攻入南京,在靖难之变后下落不明,惠帝一说被烧死,一说外逃。明太祖朱元璋执意立长,立他的孙子朱允炆为皇太子是造成此悲剧的原因。朱允炆生死不明也是朱棣要郑和下西洋的一个原因,寻访惠帝的下落。

朱允炆于靖难之役后下落不明,时驸马都尉梅殷在军中,从黄彦清之议,为发丧,追谥孝愍皇帝,庙号神宗,壬午以后谥不行。至南明弘光元年(1645年)七月,以与显皇帝庙号复,改庙号惠宗,谥号为嗣天章道诚懿渊功观文扬武克仁笃孝让皇帝,后世称为明惠宗,清乾隆元年上谥号为恭闵惠皇帝,简称惠帝。后世有人以其年号而称建文帝。

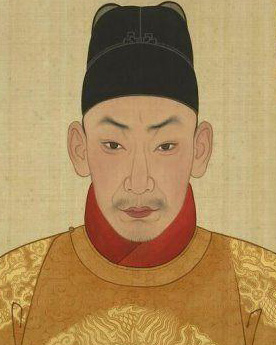

三、明成祖朱棣

明成祖朱棣(1360年6月1日—1424年8月12日),洪武三年(1370年),受封燕王。 朱元璋去世后,继位的建文帝朱允炆实行削藩,朱棣遂于建文元年(1399年)七月发动靖难之役,四年六月攻入南京,杀方孝孺等人,夺取了皇位。次年改元永乐(1403~1424年)。朱棣在位期间改革机构,设置内阁制度,对外五次亲征蒙古,收复安南,并于东北设奴儿干都司,在西北置哈密卫,在西南置大古刺、底马撒、底兀刺等宣慰司,又设贵州承宣布政使司,巩固了南北边防,维护了中国版图的完整。多次派郑和下西洋,加强了中外友好往来。 同时还命人编修《永乐大典》,疏浚大运河。1421年迁都北京,并下令编纂了《永乐大典》。他统治期间将由靖难之后的疮痍局面发展至经济繁荣、国力强盛的盛世,由于成祖年号为“永乐”,后世称这一时期为“永乐盛世”。故后人称其为永乐帝、永乐大帝、永乐皇帝等。死于1424年,时年65岁。在位23年。

原庙号为“太宗”,谥号体天弘道高明广运圣武神功纯仁至孝文皇帝。百多年后由明世宗朱厚熜改庙号为“成祖”,改谥号“启天弘道高明肇运圣武神功纯仁至孝文皇帝”,葬于明十三陵之长陵。

四、明仁宗朱高炽

明仁宗朱高炽(1378-1425),明成祖朱棣长子。朱高炽生性端重沉静,言行识度,喜好读书。由于他的儒雅与仁爱深得皇祖父朱元璋的喜爱。但身形较胖,导致身体较弱。永乐二十二年(1424年)八月,当了二十年太子的朱高炽登基,洪熙元年(1425年)五月二十九日,因肥胖引发的心脏病猝死于宫内钦安殿,在位仅十月,终年47岁。在位期间,立皇后皇后张氏。共有子十人,女七人,其中九子四女成年,长子朱瞻基为他与张后所生。虽然在位时间很短,但是为人宽厚,为政开明,发展生产,与民休息。他赦免了建文帝的许多旧臣和其家属,平反了许多冤狱,恢复他们的官职,还对跟自己争夺皇位的两个弟弟朱高熙和朱高燧不计前嫌,这一系列措施极大的缓和朝廷内部的矛盾。废除了许多苛政,停止了朱棣时期的大规模用兵,天下百姓得到了休息,文化得到了复兴,读书人的待遇比洪武、永乐两朝要好。朱高炽天禀纯明,从善改过,恭俭爱民,因此后世对他的评价很高,后人将他的儿子和他并称为“仁宣之治”。

在明成祖起兵靖难时,朱高炽由于体态肥胖、行动不便,被命留守北京。父亲和兄弟俩在前线战场厮杀,而在北京城的朱高炽也成功以万人之军阻挡了建文帝五十万大军的进攻,守住了北京城。靖难之役后,朱棣登上了皇位,而朱高炽的人生开始转变。在大学士解缙、黄淮等人的催促下,朱棣立朱高炽为太子。不过朱棣似乎并不喜欢他,而是对骁勇好战的朱高熙更加青睐。还对朱高炽说道:你要多加努力。

庙号仁宗,谥号敬天体道纯诚至德弘文钦武章圣达孝昭皇帝,葬于明十三陵之献陵。

五、明宣宗朱瞻基

明宣宗朱瞻基(1398年-1435年1月31日),明仁宗朱高炽长子。建文元年(1399年)二月初九生于燕王府,永乐九年(1411年)立为皇太孙,数度随成祖征讨。洪熙元年(1425年)即位,年号宣德,成为明朝第五位皇帝。宣德元年(1426年)平定汉王朱高煦叛乱,他和其父一样,比较能倾听臣下的意见,听从阁臣杨士奇、杨荣等建议,停止对交阯用兵,与明仁宗并称“仁宣之治”,宣宗时君臣关系融洽,经济也稳步发展。 宣德十年(1435)正月初三日,逝于乾清宫,享年38岁。

庙号:宣宗,谥号“宪天崇道英明神圣钦文昭武宽仁纯孝章皇帝”,葬于明十三陵之景陵。

六、明英宗朱祁镇

明英宗朱祁镇(1427—1464)。明宣宗长子。9岁即位。初大事权归皇太后张氏,以累朝元老杨士奇、杨荣、杨溥主持政务 ,继续推行仁宣朝的各项政策,社会经济也有所发展。张氏死后,三杨去位,宠信太监王振,振遂广植朋党,启明代宦官专权之端。十四年,瓦剌入犯,听从王振之言亲征,抵土木堡兵败被俘。成王朱祁钰被拥立为帝,改元景泰。元年(1451年),英宗被释回京,被尊为太上皇,软禁于南宫。八年,武清侯石亨等乘景帝病重发动兵变,迎英宗复位,改元天顺。这位经历了“土木之变”,被掳去做俘虏,后艰难归国复位并没有什么建树,反而一生都受制于人的皇帝在临终前,却下遗诏说:“用人殉葬,吾不忍也,此事宜自我止,后世勿复为。”这样,最终废止了惨无人道的人殉制度。

庙号英宗,谥号“法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝”,葬于明十三陵之裕陵。

七、明景帝朱祁钰

明景帝朱祁钰(1428-1457),宣宗次子,英宗被瓦剌俘虏后被拥立为帝(1449年),年号“景泰”,又称为“景帝”,即位后,用于谦为兵部尚书,粉碎了瓦剌对北京的进攻,迫使瓦剌放回英宗,英宗放回后,景帝将其软禁,直到1457年,景帝病危时,英宗才又被拥为帝。景帝死于1457年,在位9年时,年30岁。

庙号代宗,谥号“符天建道恭仁康定隆文布武显德崇孝景皇帝”。以“王”的身份葬于北京西郊玉泉山,称为景泰陵。他是明代迁都北京之后,唯一一位没有葬于明十三陵的皇帝。

八、明宪宗朱见深

明宪宗朱见深(1447-1487),明英宗长子,明朝第八代皇帝。初名朱见浚。土木之变,英宗被瓦剌掳去。景泰三年(1452)明代宗即位后,被废为沂王,天顺元年(1457)英宗复辟,又被立为皇太子,改名朱见深。初年为于谦平冤昭雪,恢复景帝帝号,又能体谅民情,励精图治。在位末年,好方术,终日沉溺于后宫与比他大19岁的宫女万贵妃享乐,并宠信宦官汪直、梁芳等人,以至奸佞当权,西厂横恣,朝纲败坏。

庙号宪宗,谥号“继天凝道诚明仁敬崇文肃武宏德圣孝纯皇帝”,葬于明十三陵之茂陵。

九、明孝宗朱佑樘

明孝宗朱祐樘(1470-1505),年号“弘治”,宪宗皇帝第三子。1487年即位,在位期间,孝宗“更新庶政,言路大开”,勤于政事,励精图治,驱除宫内奸臣,任用王恕、刘大夏等为人正直的贤臣,使英宗朝以来奸佞当道的局面,得以改观,明朝再度中兴盛世。史称“弘治中兴”, 被誉为“中兴之令主”。死于1505年,在位19年,享年36岁。

庙号孝宗,谥号“建天明道纯诚中正圣文神武至仁大德敬皇帝”,葬于明十三陵之泰陵。

十、明武宗朱厚燳

明武宗朱厚燳(公元1491—公元1521年),年号“正德”,父亲明孝宗朱祐樘,母亲张皇后,公元1505年—公元1521年在位,明武宗是历史上很有争议的一位皇帝。以往很多人认为他荒淫暴戾,怪诞无耻,是少见的无道昏君。然而通过近些年来历史学界的研究,人们对武宗的认识有所改变,有人认为他追求个性解放,追求自由平等,为人却又平易近人,心地善良,是极具个性色彩的一个人。

庙号“武宗”,谥号“承天达道英肃睿哲昭德显功弘文思孝毅皇帝”,葬于明十三陵之康陵。

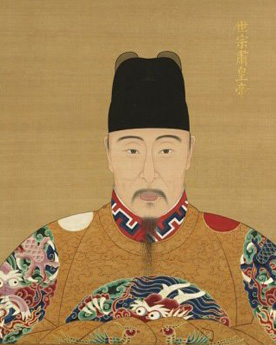

十一、明世宗朱厚熜

明世宗朱厚熜(1507年9月16日-1567年1月23日) ,明宪宗朱见深之孙,明孝宗朱佑樘之侄,兴献王朱佑杬之子,明武宗朱厚照的堂弟。明朝第十一位皇帝。1521年即位,年号“嘉靖”,后世称嘉靖帝。世宗前期颇有一些作为,诛杀宦官,节用宽民,但后期荒淫无度,政治腐败,多次爆发农民起义世宗因服丹药中毒死,在位46年,时年60岁。

嘉靖帝是中国封建历史上最为独特的皇帝,也是明朝皇帝中最任性和倔强的一位, 他为人非常聪明,尤其在书法和文辞修养都有不错的造诣。同时也特别敏感,但是也十分勤奋,批阅奏书票拟经常到后半夜。 史书评价嘉靖帝为"中兴之主",说他"有不世之奇谟六,无竞之伟烈四,而又有震世之独行五"。

庙号世宗,谥号“钦天履道英毅神圣宣文广武洪仁大孝肃皇帝”,葬于明十三陵之永陵。

十二、明穆宗朱载垕

明穆宗朱载垕(1537-1572),世宗第三子,1566年即位,年号“隆庆”。明朝第十二位皇帝。是明世宗与杜康妃之子, 因其母亲杜康妃失宠,又非长子,所以很少得到父爱。登基前的内忧外患使他关心朝局,对他登基后处理政务有着较大的影响。倚靠高拱、陈以勤、张居正等大臣的尽力辅佐,实行革弊施新的政策。 但因为沉迷媚药,也服这些媚药助兴,导致慌于政事。明穆宗宽仁大度,勤俭爱民,留心边陲之事,处理都恰到好处,可以称之为明主。在位7年,死于1572年,时年36岁。

他的一生,基本上没有什么值得大书特书的事情。他唯一的爱好就是女人,他最大的优点就是他的无能。万历二年(1574),张居正主持修纂《穆宗实录》,对刚刚过世的穆宗有极高的评价:“上(穆宗)即位,承之以宽厚,躬修玄默,不降阶序而运天下,务在属任大臣,引大体,不烦苛,无为自化,好静自正,故六年之间,海内翕然,称太平天子云。”相比较而言,穆宗的性格确实是正德以后历代皇帝中最谦和的。在他之前,是终日沉迷于道教而略有些变态的嘉靖皇帝;在他之后,是一个在偏激、厌世及对官僚政治的轻蔑中度过30年岁月的万历皇帝。所以,只有明静、宽仁的隆庆帝,才让大臣们有足够的空间来施展抱负。隆庆一朝,只有六年。但是,其间人才辈出,徐阶、张居正、高拱,都是人中豪杰。在他们的主持下,隆庆一朝倒真是一个太平盛世。

庙号穆宗,谥号“契天隆道渊懿宽仁显文光武纯德弘孝庄皇帝”,葬于明十三陵之昭陵。

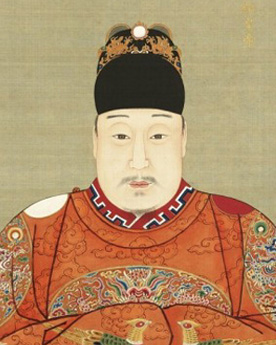

十三、明神宗朱翊钧

明神宗朱翊钧(1563年—1620年),明穆宗朱载垕第三子,明朝第十三位皇帝。隆庆六年(1572年)即位,即位时才10岁,年号“万历”,由皇太后陈氏及李贵妃主持政务,内阁首辅张居正主持政务,实行了一系列改革措施,社会经济有很大的发展,人民生活也有所提高。朱翊钧在位初之十年,亲政后,励精图治、生活节俭,有勤勉明君之风范,开创了“万历中兴”局面。后期深居宫中,荒淫享乐,政治腐败,神宗时,北方努尔哈赤建立后金,窥视中原。神宗在位48年,死于1620年,时年58岁,是明朝在位时间最长的皇帝。

庙号神宗,谥号“范天合道哲肃敦简光文章武安仁止孝显皇帝”,葬于明十三陵之定陵(唯一被发掘的明十三陵)。

十四、明光宗朱常洛

明光宗朱常洛(1582-1620),年号泰昌,明代第14位皇帝,1620年即位,在位一个月。明神宗万历帝长子,母王恭妃。朱常洛是明代传奇色彩最浓的一位皇帝,明宫三大疑案都与他有关,万历皇帝并不喜爱这位太子,他的位置曾一度岌岌可危,苦熬了三十九年之后,他终于得到了梦寐以求的皇帝宝座,但是光宗是一个贪财好色的皇帝,由于淫欲过度,即位当天就病倒了,后因服用丹砂过度,就在他即位的第三十天清晨,这位刚要展翅高飞的皇帝就莫名其妙地去世了,时年39岁。死后谥崇天契道英睿恭纯宪文景武渊仁懿孝贞皇帝,葬于庆陵。《谥法》云:“能绍前业曰光”。

庙号光宗,谥号“崇天契道英睿恭纯宪文景武渊仁懿孝贞皇帝”。葬于明十三陵之庆陵。

十五、明熹宗朱由校

明熹宗朱由校(公元1605-1627年),明末皇帝,光宗长子,年号“天启”。1620年阴历九月—1627年阴历八月在位,年号天启(1621—1627年),故又称天启帝。明光宗朱常洛长子,父亲光宗在位仅29天便因“红丸案”而暴毙,朱由校经过“移宫案”的风波,为群臣拥立继位。在位7年,因嬉乐过度成病(一说曾落水,留下病根),于天启七年(1627年)服用“仙药”而死,终年23岁。朱由校好木工,又称木工皇帝。即位之后不理朝政,任用宦官魏忠贤,致使政治腐败,朝政日益败坏。后金努尔哈赤乘机攻占沈阳。天启帝有三男二女,无一长成。终无子,遗诏立五弟信王朱由检为皇帝,即后来的明思宗(崇祯帝)。

庙号熹宗,谥号“达天闻道敦孝笃友章文襄武靖穆庄勤悊皇帝”,葬于明十三陵之德陵。

十六、明思宗朱由检

明思宗朱由检(1610-1644),光宗第五子,1627年即位,年号“崇祯”。即位后,大力铲除阉党,诛杀魏忠贤,颇为勤政,勉力振作,“惜乎大势已倾……遂至溃烂而莫可救”。各地农民起义不断爆发,北方皇太极又不断骚扰入侵,又加上崇祯性多疑,刚愎自用。终于在1644年4月25日,李自成攻入北京,崇祯皇帝杀了众子女嫔妃,登上了万岁山(煤山,后改称景山)。在一棵比人略高的海棠树(一说“古槐”)下,自缢身亡。其时崇祯穿着蓝色的衣服,左脚光着,右脚穿一只红鞋。历朝的末代皇帝,下场都很凄惨,不过沦落到崇祯这个地步,恐怕也算的上是前无古人,后无来者了。 时年35岁,死时只有一个叫王承恩的太监跟随一起从死。死前留下遗言:“朕自登基十七年,逆贼直逼京师。虽朕凉德藐躬,上干天咎,然皆诸臣误朕也。朕死无面目见祖宗于地下,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。”翻译:我德行浅薄、身体孱弱,以致于上触天怒,受到上天惩罚,但是都因众位大臣误导了我啊。我死后没脸面去见老祖宗,(所以)我自己摘去皇冠,用头发盖住脸。(哪怕)任凭贼人把我尸身分割,(只希望)不要伤害一个百姓。

这段话,可以归结为三层意思,一是“诸臣之误朕”,有推卸责任之嫌;二是“无面目见祖宗”,这是真正痛心的事;三是“任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人”,这也应是真心话,他毕竟不是一位残暴之君。“任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。”上下5000年,哪个皇帝死前还惦记着百姓呢?一个皇帝死前能说出这种话,也足以名列汗青了。这才是真正的炎黄子孙,龙的传人。宁愿站着死,不愿跪着生。堪比崖山壮士。这也是儒家文化真正的可贵的地方。凭心而论,比起祖父和父亲,崇祯还不算是个昏庸的主子。但我们的规矩,一个朝代的所有弊政,最后都要算到末代皇帝身上。除去中了皇太极的反间计杀袁崇焕外,崇祯也并没有做什么太出格的事情。朝初也曾有过重整山河的志向。不过大明江山的确气数已尽,该来的最终也无法避免。只是崇祯死在贼寇李自成手中,着实令人惋惜。

庙号怀宗,后改思宗、毅宗。清朝上谥号守道敬俭宽文襄武体仁致孝庄烈愍皇帝,南明弘光帝朱由崧上谥号绍天绎道刚明恪俭揆文奋武敦仁懋孝烈皇帝。葬于十三陵思陵。中国古代庙号、谥号、帝号、年号简介及区别

明十三陵早已扬名海内外,但明朝十六个皇帝,为何是十三陵呢?明太祖朱元璋死于南京,孝陵位于南京紫金山南麓,惠帝朱允炆因燕王朱棣夺位而出走,不知所终,所以葬于何处已无从查考。代宗朱祁钰因其兄弟英宗朱祁镇作梗废了帝号,死时以“王”礼葬入位于北京海淀区玉泉山北麓,直至明宪宗朱见深继位后始恢复其帝号,并以帝王礼葬之改为景泰陵。其余十三位皇帝陵墓位于北京市昌平区天寿山麓合称明十三陵。

明朝皇权内部斗争激烈,陵寝分布也有许多,除了南京明孝陵和北京明十三陵外,还有朱元璋爷爷的江苏盱眙明祖陵、朱元璋父亲的安徽凤阳明皇陵、朱厚熜(嘉靖皇帝)父亲的湖北钟祥市明显陵。

南明政权的弘光陵位于河南孟津东山头村;监国鲁王朱以海墓位于福建省金门县太武山西麓;隆武陵位于福州罗汉岭;绍武陵位于广州越秀公园内;永历陵位于贵州省都匀市大坪镇高塘山。

熙陵系明恭宗朱常洵之陵,位于河南省洛阳市孟津县麻屯乡庙槐村;兴陵系明礼宗朱常瀛之陵,位于广西省南宁市左右江汇合河畔上的三江口宋村;唐藩四帝陵系惠皇帝朱宇温、顺皇帝朱宙栐、端皇帝朱硕熿、宣皇帝朱器墭之陵,位于河南省南阳市紫山东麓;潞闵王朱常淓葬处不明。

明朝疆域

明朝是最后一个汉族朝代。明朝在今天呈现一个两极化的表现,喜欢他的人认为这个朝代是天子守国门君王死社稷;讨厌他的人,认为这个朝代一文不值。就以疆域来说,很多人认为明朝疆域太小,没有进取心,不知道开疆拓土,那么这到底是怎么回事呢?

明朝其实并非是无心开疆拓土,而是开国初期的太祖和成祖两人辛辛苦苦开疆拓土,后代子孙在快速败家,所以疆域来得快,缩水的更快。

在大众印象里面明朝的疆域也就是三四百万,而清朝的疆域是1300万,甚至经常有人以此来对比。这种对比其实很是断章取义,首先每个王朝都有巅峰和衰落时期,以明朝衰落疆域对比清朝巅峰疆域是田忌赛马之术,虽然明朝疆域不比清朝大,但也不差。明朝的巅峰疆域为1100万(当然这个有争议,一说为1000万左右,还有一说为1200万)。可以肯定的是明朝最起码拥有上千万的疆域的。

《中国历史地图集》中描绘的明朝最大疆域(永乐时期1402-1424年)

明朝1433年疆域

明朝的成祖极盛时期疆域包括:东北奴儿干都司、西藏的乌思藏都司、新疆东部哈密卫、今天印度尼西亚的旧港缅甸宣慰司、西南地区与中南半岛的三宣六慰,这些疆域加起来怎么说也有上千万疆域。这些疆域很多人认为有争议,其实并非如此。明朝的疆域版图,各版本相差巨大到底孰是孰非

以西藏来说,一、明朝在西藏设立宣慰使司,并且设立大量卫所,进行军事化管理,由朝廷直接控制,这是区别藩属国最大的地方,以藩属国朝鲜来说,你见过明朝在朝鲜设立过军事管理机构吗?二、明朝在西藏拥有收取赋税的权力,因为西藏地区盛产马匹,于是明朝因地制宜的将西藏缴纳的赋税转化为纳马。三、跟清朝康熙帝在西藏被尊称为文殊皇帝一般,明朝时明太祖和马皇后被西藏视为文殊菩萨和度母的化身,到了明末崇祯皇帝被西藏认为是文殊室利的化身。可见西藏民众对明朝皇帝还是拥有认同感的。

关于东北,不说努尔哈赤曾是明朝的二品龙虎将军,明朝对于东北比清朝时期控制的还要深化,像明朝就曾派遣军队上过库页岛,之前的元朝还有之后的清朝,就没有派人上去过。以清朝来说,竟然对于沙俄和日本上岛开发一无所知。此说法出处可见1969年10月9日“人民日报”。所以像西藏和东北在明朝时期属于中国是毋庸置疑的,并非是某些所谓专业人士口中的不属于。只不过明朝有一个巨大缺点在于,就是太祖成祖以后的皇帝不重视疆域的巩固,自明仁宗起就放弃了长城以外的一些疆域。以新疆东部的哈密卫来说,一直是断断续续的统治,到了明世宗嘉靖帝时期竟然是彻底放弃,从此明朝西去疆域只能到达了嘉峪关。正因为这种快速的大幅度疆域缩水,所以现在很多人认为明朝的疆域也就是三四百万,其实巅峰时期的明朝疆域还是有上千万的。当然如果非要以统治时间短等于没统治过等于不是其疆域就过了。所以说明朝并非无心开疆拓土,这上千万疆域也算不错了。像旧港缅甸宣慰司和三宣六慰都不算是接替了之前朝代的疆域,算是真正的开疆拓土,只不过疆域缩水太快了,加上今天的政治因素,不利于宣扬这些曾经的疆域现在他国的疆域,给后世人的印象大多是无心开疆拓土。

夏朝建立之前的历史时期,统称为“上古时代”。或称“远古时代”、“三皇五帝时代”、“神话时代”。上古时代是指:文字记载出现以前的历史时代。对世界各地上古时代的定义也因此不同。在中国上古时代一般指夏以前的时代。在两河流域和埃及一般指公元前5000年以前的历史时代。因为上古时代没有当时直接的文字记载,那个时候发生的事件或人物一般无法直接考证。这些事件和人物也往往带有神话色彩。从考古中发现,中国农业的产生大约在距今一万年以上,是世界上最早进入农业文明的国家之一。从炎帝神农氏的传说表明,在距今四千五六百年前,中原地区的农业已经脱离原始生荒耕作时期,进入锄耕阶段。周朝的始祖后稷,在尧舜时任浓官,是最早种稷的人。 伏羲氏在书契的传说,表明在五千年前,图像已经由逼真向线条化演变,并有表意文字。黄帝时的苍颉对文字予以改进,出现了假借字。

按照《史记》等众多古文献记载,夏朝是中国历史上第一个朝代,司马迁的《史记》中有记载,夏朝有万国,所以我们一般认为夏朝是一个部落联盟形式的国家。20世纪末和21世纪初,我国启动了“夏商周断代工程”,最后认定夏代存在470年(即公元前2070年—公元前1600年),历经禹、启、太康、仲康、相、少康、予、槐、芒、泄、不降、扃、廑、孔甲、皋、发、癸(桀)等朝代。

商朝又称殷、殷商,是中国历史上的第二个朝代,是中国第一个有直接的同时期的文字记载的王朝。夏朝诸侯国商部落首领商汤率诸侯国于鸣条之战灭夏后在亳(今商丘)建立商朝。其后裔盘庚迁殷(今安阳)后,“殷商”并称。从公元前1600年至前1046年,经历了三个大的阶段。第一阶段是“先商”;第二阶段是“早商”;第三阶段是“晚商”,前后相传17世31王,延续600年。末代君王商纣王于牧野之战被周武王击败而亡。商朝是处于奴隶制鼎盛时期,奴隶主贵族是统治阶级,形成了庞大的官僚统治机构和军队。

周朝(前1046年-前256年)是中国历史上继商朝之后的第三个王朝。周王朝共传国君32代37王,享国共计791年。周朝分为西周和东周两个阶段,西周是从周武王姬发建立周朝起,至周幽王烽火戏诸侯被犬戎所灭,共东周是从周平王东迁洛阳,至周赧王被秦国所灭,共计551年。东周又分为春秋和战国两个时期,三家分晋、田氏代齐正式拉开战国序幕,被史学家成为春秋和战国的分界线。

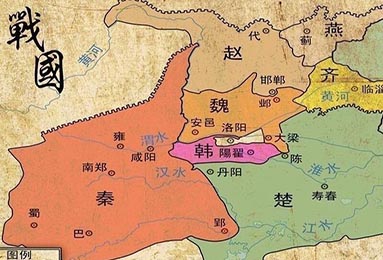

春秋战国时期是历史上的东周时期。春秋战国分为春秋时期和战国时期,分水岭是在公元前453年,韩、赵、魏三家灭掉智氏,瓜分晋国为标志。春秋时期,简称春秋,指公元前770年-公元前476年,是属于东周的一个时期。战国时期简称战国,指公元前475年-公元前221年。

秦朝(前221—前207)是由战国时期的秦国发展起来的中国历史上第一个大一统王朝,秦人的祖先大费是黄帝之孙颛顼的后裔,舜赐其嬴姓。秦穆公时,任贤使能,虚心纳谏,灭国十二,开地千里,国力日盛。前361年,秦孝公继位,重用商鞅两次变法,使秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的诸侯国。秦王政先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,完成统一大业。

汉朝(Han Dynasty,前202—220年)是继秦朝之后的大一统王朝,分为西汉(又称:前汉,公元前202年十二月-8年十一月)和东汉( 又称后汉,公元25年六月-220年十一月)两个时期,西汉与东汉合称两汉,共历二十九帝,享国四百零五年。后世史学家不承认新朝和玄汉合法性,所以一般将其合并到汉朝历史里。公元221年,自认是汉室后代的刘备(汉昭烈帝)在成都称帝,国号汉,史称“蜀”或“蜀汉”(221年5月15日 —263年),是三国之一,亦称“刘蜀”、“季汉”,263年为魏所灭。共历二帝,四十三年。史学上并不将其并入汉朝历史。

三国(公元220年~280年,另有184年、190年或208年起始说)是中国历史上东汉与西晋之间的分裂对峙时期,有曹魏(魏国)、蜀汉(蜀国)、东吴(吴国)三个政权。三国的政治、经济、外交,各具特色,充满生机。184年黄巾起义后,东汉开始失去政权实体,群雄割据纷争,东汉名存实亡。208年的赤壁之战初步奠定了三国鼎立的格局。220年,曹丕废汉献帝,在洛阳称帝建魏,东汉灭亡。此后刘备、孙权先后称帝做王,魏、蜀、吴三国鼎立局面正式形成。

晋朝(265—420年),分为西晋与东晋两个时期,西晋为中国历史上九个大一统王朝之一,两晋上承三国下启南北朝,其中东晋属于六朝之一。266年司马炎篡魏,建国号为晋,定都洛阳,史称西晋,280年灭东吴,完成统一,后经历“八王之乱”。晋愍帝迁都长安,316年灭西晋,建立了十六个国家,史称“五胡乱华”。317年,晋室南渡,司马睿在建邺建立东晋,东晋曾多次北伐。383年东晋与前秦淝水之战后得到暂时巩固。两晋时期少数民族迁至中原,加强了民族融合,北人南迁,开发了江南地区。两晋总历时一百五十六年。420年,刘裕建立宋,东晋灭亡。

南北朝(420年—589年)是南朝和北朝的合称。南北朝时期是中国历史上的一段大分裂时期,也是中国历史上的一段民族大融合时期,上承东晋十六国下接隋朝,由420年刘裕代东晋建立刘宋始,至公元589年隋灭陈而终。南朝(420年—589年)共有四个朝代:宋、齐、梁、陈四朝。北朝(439年 —581年)共有五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐和北周等五朝。

隋朝(公元581年—618年)上承南北朝、下启唐朝的的大一统王朝。那隋朝是如何灭亡的,隋朝多少年?隋朝有几个皇帝?隋唐的说法从何而来?隋朝的民生、人均生活水平、人民生活质量恰恰是历代最好的、人均收入、购买力也是历史上最高的,事实上是在中国所有朝代中,隋朝国也最富民也最富,这得益于隋文帝的仁政爱民而推行的各项开明政策。

唐朝(618—907年),是中国封建历史上最辉煌璀璨,统一时间最长,是公认的中国国力最强盛的朝代之一,唐朝历十四世,传二十一代皇帝,享国祚二百八十九年,其与汉朝并称为中国历史上两大强盛王朝之一,开创了中国历史上最为波澜壮阔的封建王朝。

五代十国(907~960年),是五代与十国的合称,一般是指介于唐末宋初的这一段历史时期。五代指的是后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个次第更迭的政权。十国指五代之外相继出现的十个割据政权:前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(即荆南)、北汉,统称十国。五代十国上承唐末乱世,下顺宋代承平,这阶段政局混乱,政权林立,政权更迭频繁。

宋朝(Song Dynasty,960年~1279年),是上承五代十国下启元朝的朝代,根据疆域的变迁分北宋和南宋两个阶段,合称“两宋”,共历十八帝,享国祚三百一十九年。960年,赵匡胤陈桥兵变取代后周建立“宋”,史称“宋朝”、“大宋”,定都开封(东京)。1127年,宋朝亡于“靖康之难”,此前史称“北宋”。赵构于应天府(商丘)继位,重建宋王朝,史称“南宋”,1276年崖山海战后亡于元。宋朝是中国历史上商品经济、文化教育、科学创新高度繁荣的时代。但是由于采取重文抑武方针,加强中央集权,两宋二度倾覆皆缘外患。

元朝(1271年—1368年)是蒙古族建立的大一统的王朝,定都大都(今北京),传五世十一帝,历时九十八年。从1206年,成吉思汗建立蒙古汗国起算。元朝历史是中国的历史的一部分,但元朝时期的中国毫无疑问是亡国了。元朝是中国历史上的一个极大的悲剧,中华文化的衰退源头上要追溯到元蒙的统治。

明朝(1368-1644年)是中国历史上最后一个由汉族建立的封建王朝。1368年由明太祖朱元璋建立,历经十二世、十六位皇帝,国祚276年。明初定都于应天府,1421年迁都至顺天府,而应天府改称为南京。因明朝的皇帝姓朱,故又称朱明。1644年,李自成攻入北京,明毅宗朱由检于煤山自缢,明亡。随后,满清入主中原,1662年永历帝朱由榔被杀,1683年清军占领台湾,明郑结束。明朝是中国继周朝、汉朝和唐朝之后的繁盛时代,史称“治隆唐宋”、“远迈汉唐”。大明,无汉唐之和亲,无两宋之岁币,天子御国门,君主死社稷,为后世子孙所敬仰。

清朝是中国最后一个封建朝代。从1636年皇太极称帝开始,到1912年2月12日,袁世凯迫使宣统帝溥仪颁布退位诏书,清朝历十二帝,享国祚二百六十八年。清朝政治上专制的极端化,对内思想的禁锢文字狱,对外闭关锁国的政策,中止了明末的西学东渐。清朝对中国的祸害是罪深重的,是中国社会发展的绊脚石,导致近代中国落后于西方,是最不值得称颂的朝代。清朝之后从此中国不再有皇帝了,但是无形的帝王思想却存在民众心中。

五胡十六国是中国历史上最混乱的一个朝代。“五胡十六国”则是源自北魏末年的史官崔鸿私下撰写的《十六国春秋》而得名。他自北方所有大大小小的七十八个政权中选出国祚较长、影响力大、较具代表性的十六国。这十六国主要分布在华北地区和四川地区,共有成汉、前赵、后赵、前凉、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、西凉、北凉、南燕、北燕及夏国等国。实际不止十六国。

春秋,通常用来指中国东周前半期历史阶段,史称“春秋时期”,即自公元前770年至公元前476年这段历史时期。据说是由于鲁国史官把当时各国重大事件,按年、季、月、日记录下来,一年分春、夏、秋、冬四季记录,简括起来就把这部编年史名为《春秋》。春秋时期开始于公元前770年(周平王元年)周平王东迁东周开始的一年,止于公元前476年(周元王元年),战国前夕,总共295年。一说止于公元前453年,韩、赵、魏灭智氏,一说止于公元前403年,三家分晋。

战国(公元前475年—公元前221年),起于周元王二年,终于秦始皇二十六年。 是中国历史上继春秋时期之后的大变革时期。经过春秋时期(公元前770年―公元前476年)的旷日持久的争霸战争,周朝境内的诸侯国数量大大减少,公元前453年,韩、赵、魏推翻智氏,三家分晋,奠定了战国七雄的格局。公元前403年(周威烈王二十二年),周威烈王册封三晋为诸侯,公元前386年(周安王十六年),田和列为诸侯,七雄格局正式形成。 [38] 公元前221年(秦始皇二十六年),秦国灭齐国,统一六国,标志着战国时代的结束。