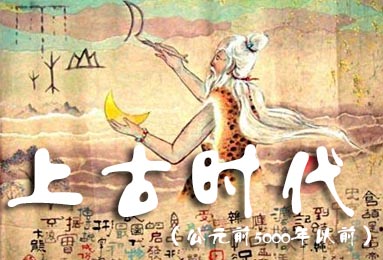

上古

上古历史解释

中国

《易·系辞》曰:“‘《易》之兴,其於中古乎?’然则伏羲为上古, 文王为中古, 孔子为下古。”

《礼记·礼运》“始诸饮食” 唐 孔颖达 疏:“ 伏羲为上古, 神农为中古, 五帝为下古。”

元 李治 《敬斋古今黈》卷五:“前人论三古各别者,从所见者言之,故不同。然以吾身从今日观之,则洪荒太极也,不得以古今命名。大抵自羲、农至尧、舜,为上古;三代之世,为中古;自战国至于今日以前,皆下古也。”

欧洲

欧洲历史书上,一般把从最早国家的出现到公元476年西罗马帝国灭亡这段历史,叫上古史。欧洲在这段时期处于奴隶社会,所以也把上古社会说成奴隶社会。如果从全世界范围讲,就不完全一样,比如我们中国,进入封建社会比欧洲要早得多。

上古主要形态

在奴隶社会,战俘不再被杀掉,而成为奴隶,这种社会关系有利于保存社会生产力,也扩大了生产规模。所以,奴隶社会取代原始社会是一种进步。奴隶社会中,奴隶主占有生产资料和奴隶,同时剥削其他劳动者。在不同时期不同地区,奴隶主阶级的统治方式有所不同。处在各大河流域的古代埃及、巴比伦、中国、印度和兴起于伊朗高原的波斯,都形成了疆域辽阔的专制帝国。在欧洲,起初出现了很多城邦小国,其中像雅典、斯巴达、罗马等一度是共和制,后来才被庞大的帝国所取代。无论是共和还是专制政体,其实质都是一样的。当时,同一地区的各个国家,每个国家内部的不同政治集团,互相争斗,权力更迭,战争不断;奴隶和平民的反抗也贯穿始终。这使上古社会政局变化十分频繁。

在东方各国,客观环境往往促使统治者组织大规模的劳动,如治理河患、修陵墓、在井田上集体劳作,等等。在欧洲,奴隶劳动则广泛应用在各部门,除了农业、手工业生产大量使用奴隶外,家庭中也广泛使用奴隶。农业、手工业生产已经广泛使用金属工具,生产技术不断更新。一些国家和地区还出现了发达的农业。

在文化方面,东方各国的天文、历法、数学、建筑、哲学以及文学艺术都取得了辉煌的成就,古代希腊和罗马的科学文化也对西方社会和全世界产生了影响。以孔子、老子等人为代表的中国哲学和希腊哲学交映成辉,为人们认识世界打开了眼界。希腊学者亚里士多德创立了逻辑学、物理学、植物学和动物学等学科体系。长城、金字塔等伟大建筑成为万古不朽的杰作。佛教、基督教相继诞生,逐渐发展成影响人们生活和社会发展的强大因素。

总之,以奴隶社会为主要形态的上古社会,是人类文明初步建立并迅速发达的社会,在政治、经济、思想、文化各方面,都对后来各国的进一步发展产生了深远的影响。

上古时间概念

中国上古时代传说的帝王有:炎帝、黄帝、少昊(玄嚣)、颛顼、帝喾、帝挚、尧、舜。

目前史学界没有“下古”的概念。至于上古和中古的分界线,有两种说法:一种是根据目前最高史学权威《中国通史》(白寿彝总主编,22卷本),上古和中古史的划分是以秦皇朝为界的,即先秦史就是上古史。中古就是满清皇朝1840年以前,直至秦皇朝。第二种说法,是采用欧洲历史的学说,世界上古史是世界范围内的原始社会与奴隶制社会发生、发展和衰亡的历史。而欧洲的奴隶制衰亡是以公元476年为标志的。故此,第二种说法是公元476年之前是上古史,之后是中古史。由于我国对上古、中古的划分尚有很大的分歧,主要是奴隶制和封建制的划分问题,即中国古史分期问题,到现在还没有最后确定。所以,暂时,我们就以《中国通史》为准了。

我国古书记载的上古确切年代,只能上推到司马迁《史记十二诸侯年表》的开端——西周晚期共和元年(公元前841年)。1989年白寿彝总主编的

《中国通史》出版,避开了古史分期问题,代之以时间意义的“上古时代”、“中古时代”。 白寿彝在题记中说:“从历史发展顺序上看,这约略相当于一般历史著述中所说的奴隶制时代。但在这个时代,奴隶制并不是唯一的社会形态。我们用‘上古时代’的提法,可能更妥当些。换言之,可以简单归纳为:远古时代:五帝上古时代:夏商,西周,春秋,战国中古时代:秦汉至清

上古民族起源

中华文明是世界上最古老的文明之一,而中华帝国和 其它古文明帝国一样,从小小的原始部落和小小的地区,不断的和其它的部落联合,融化和扩张,形成一个规模庞大的帝国。当研究其它的古文明时,现代人一直不 能解读他们祖先的文字,以致难以了解自己的文明之始末,而现代的中国人却能读通几千年前的文字,了解中华祖先的文化。因为我们中华文明是世上唯一的统一和 连续的文明,中华文明的发展当然有受到外族的侵入,中国也曾经被外族统治过,但是,不是我们要被迫接受入侵者的语言,文明,相反的,中华文明是一种不具侵 略性,而博大精深的文明,所以,入侵者自己总是迅速的完全的被我们所同化,融合,使我中华文明更趋先进,更具活力。

自公元前3000至前21世纪,是中国文明初起的时代,有三皇五帝之说。三皇的说法不一,一般认为是伏羲,女娲,神农。传说伏羲氏教民结网,从事渔猎畜牧,致嫁娶,以丽皮为礼,创八卦,造书契,以代结绳之政。而已考古发现中国最早的文字,就约在五千年前,因此,伏羲氏确实应该是中华文化最早的代表。女娲是在伏羲氏以后为天下共主,她作笙簧,是音乐的开始,传说她练石以补天,聚芦灰以止滔水。神农氏(炎帝)继女娲后为天下共主,传说他是农耕和医药的发明者,又创造了五弦琴,开始蜡祭和市场。看来,至他开始,中华民族开始进入农耕社会。“五帝”乃黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜(《史记-五帝本纪》)。

黄帝,姓姬(或云公孙),号轩辕氏、有熊氏,原居于西北,后迁徙至涿鹿(今河北省涿鹿县东南)一带。炎帝传为神农氏,姜姓,号烈山氏或厉山氏。时南方强悍的九黎族,在其首领蚩尤率领之下,和炎帝争夺黄河下游地区,炎帝失败,向北逃窜,向黄帝求救,并结为联盟。黄帝统帅炎、黄二部与蚩尤战于涿鹿之野,黄帝在大将风后,力牧的辅佐下,大败蚩尤,结果蚩尤被杀。涿鹿之战后,炎黄两部落发生战争,黄帝击败了炎帝。从此,中原各部落咸尊黄帝为共主,炎、黄等部落在黄帝的领导下融合成华夏民族。故中华民族素自承为『黄帝后裔』,又因炎、黄两部落融合成华夏民族,故也称为“炎黄子孙”。

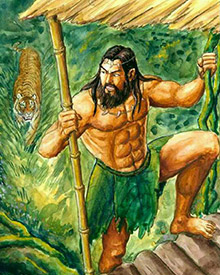

黄帝之后,最著名的共主有唐尧、虞舜、夏禹等人。禹系夏后氏部落之领袖,姒姓,又称夏禹、大禹。相传尧的末年,洪水泛滥,禹父奉命治水,花了九年时间而一事无成,而被尧处死。及舜即位,禹奉命继其父治理洪水。禹用疏导的方法,广修沟渠,终于根治了水患,从此成了华夏民族的英雄人物,被称为“大禹”。

传说伏羲氏时官都以龙为名,称青龙、赤龙、白龙、黑龙、黄龙。后来的神农氏以火名其官,黄帝以云名其官。这些情况说明,一直到黄帝时,其政权组织都极为简陋,实际上是部落头领议事会。传说,帝颛顼时设五行之官,以及负责祭天的南正之官和负责治民的北正之官,这才有了政权组织的雏形。帝尧时,传说已有三公六卿百执事的中朝官制,分管各方诸侯的四岳,以及州、师、都、邑、里、朋、邻的各级地方组织划分和州牧、侯伯的地方长官。帝舜时,有司空、司徒、士、共工、虞、秩宗、典乐、纳言等中朝职官。显然,尧、舜时职官体制的传说,有许多后人附加的内容。但从另一角度来说,尧、舜当时已经有相对成形的职官体制。

上古经济文化

从考古的发现,中国农业的产生大约在距今一万年以上,是世界上最早进入农业文明的国家之一。从炎帝神农氏的传说表明,在距今四千五六百年前,中原地区的农业已经脱离原始生荒耕作时期,进入锄耕阶段。周朝的始祖后稷,在尧舜时任浓官,是最早种稷的人。

伏羲氏在书契的传说,表明在五千年前,图像已经由逼真向线条化演变,并有表意文字。黄帝时的苍颉对文字予以改进,出现了假借字。

上古社会生活

五六千年前,先民已经开始以葛、蚕丝制成衣服。(丝绸受欢迎的程度历久不衰,中外闻名。)在上古时期,中华文明的科学发展有:

天文学:

是中华文明史上发达极早的知识部门之一。主要的原因是农业早在新石器时代就在社会生产中占据了主导地位,而农业的生产对季节有很强的依赖性,所以,仅从为了确定季节这一点来看,人们就已经绝对地需要天文学。重要的发展有:

一、物候的观察和初始的年岁季节概念。也就是通过观察动植物的生活,活动现象来断定季节的变化。

二、天象物候历。也就是通过天上的星象的变化来断定季节的变化。

三、记日法的发明。物候历是一种粗疏不定的历法。记日法的发明什么时代已无从知晓。《史记.五帝本记》说:「黄帝……迎日推策」。「策」是一种小竹木片。迎来一次的日出,就移动一根竹木片。记日法的发明中,以天干记日法影响最为深远。所谓天干记日法,是用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十个字,逐日依次用一个字来标记一天。这个方法后来和地支结合成为干支记日法,它一直延续使用到现代,成为中华文化中一个极有特色的部分。

四、朔望月的观测和阴阳合历。除了太阳之外,月亮是最引起上古前人瞩目的天体。有了记日法之后,月亮的圆缺周期(天文学上称为朔望月)两个朔望月是59天的概念,12个朔望月大体上是354天多,与一个回归年的长度相近。因此古人很容易就得到了一年有12个月的概念。

五、方向确定中的天文知识。也就是依靠对太阳的观侧。起先人们把日出时的方向称为「东」,日落时称为「西」。

上古医学

药物的运用,人类经过无数次的尝试,逐渐认识到某些植物的药用功能,传说伏羲、神农尝百草,始有医药。针灸的发明,《帝王世纪》中有伏羲「制九针」以治病的传说,说明我国古代的针灸发展是很早的。

上古文字

在世界各古老国家的文明史上,文字的发明被看做是文明产生的最重要标志之一。古埃及的象形文字和两河流域的楔形文字。但是,标音字母的发明是西方文字的特点,中国的汉字最初是以象形文字为主要特征的。

上古天文学

是中华文明史上发达极早的知识部门之一。主要的原因是农业早在新石器时代就在社会生产中占据了主导地位,而农业的生产对季节有很强的依赖性,所以,仅从为了确定季节这一点来看,人们就已经绝对地需要天文学。重要的发展有:

一,物候的观察和初始的年岁季节概念。也就是通过观察动植物的生活,活动现象来断定季节的变化。

二:天象物候历。也就是通过天上的星象的变化来断定季节的变化。

三:记日法的发明。物候历是一种粗疏不定的历法。天象物候历虽然有所进步,但仍然有相当的不固定性。记日法的发明什么时代已无从知晓。《史记·五帝本纪》说:「黄帝......迎日推策」。 「策」是一种小竹木片。迎来一次的日出,就移动一根竹木片。记日法的发明中,以天干记日法影响最为深远。所谓天干记日法,是用甲、乙、丙、丁、戊、己、 庚、辛、壬、癸十个字,逐日依次用一个字来标记一天。这个方法后来和地支结合成为干支记日法,它一直延续使用到现代,成为中华文化中一个极有特色的部分。

四:朔望月的观测和阴阳合历。除了太阳之外,月亮是最引起上古前人瞩目的天体。有了记日法之后,月亮的圆缺周期(天文学上称为朔望月)两个朔望月是59天的概念,12个朔望月大体上是354天多,与一个回归年的长度相近。因此古人很容易就得到了一年有12个月的概念。

五:方向确定中的天文知识。也就是依靠对太阳的观侧。起先人们把日出时的方向称为「东」,日落时称为「西」。

五帝:中国上古时期的五位最具影响力的部落或部落联盟首领。

即:黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜。

黄帝后颛顼继任,帝喾在之,而喾之子擎次之。再而擎弟尧即位,尧老,舜摄政,八年尧崩,三年丧毕让位于尧子丹硃。而天命乃舜也,诸侯咸归于舜。舜叹曰:"天也!",舜豫荐禹于天,十七年而崩,三年丧毕,禹让舜子商均如舜让尧子。而诸侯归于禹,如此禹践天子位。

历史时期

五帝时代

公元前3077年-公元前2029年。

这一时期,在位的君主有:

|

历史称谓 |

真实姓名 |

|

黄帝 |

姬姓,名:元,字:轩辕 |

|

颛顼 |

姬姓,名:荒,字:乾荒 |

|

帝喾 |

姬姓,名:夋,字:俊 |

|

尧 |

姬姓,名:尧,字:放勋 |

|

舜 |

姚姓,名:顺,字:重华 |

相关记载

《史记·五帝本纪》

黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕。生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而聪明。

轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈,以征不享,诸侯咸来宾从。而蚩尤最为暴,莫能伐。炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方,教熊罴貔貅貙虎,以与炎帝战於阪泉之野。三战,然後得其志。蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃徵师诸侯,与蚩尤战於涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之,披山通道,未尝宁居。

东至于海,登丸山,及岱宗。西至于空桐,登鸡头。南至于江,登熊、湘。北逐荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿。迁徙往来无常处,以师兵为营卫。官名皆以云命,为云师。置左右大监,监于万国。万国和,而鬼神山川封禅与为多焉。获宝鼎,迎日推筴。举风后、力牧、常先、大鸿以治民。顺天地之纪,幽明之占,死生之说,存亡之难。时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾,旁罗日月星辰水波土石金玉,劳勤心力耳目,节用水火材物。有士德之瑞,故号黄帝。

黄帝二十五子,其得姓者十四人。

黄帝居轩辕之丘,而娶于西陵之女,是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃,生二子,其後皆有天下:其一曰玄嚣,是为青阳,青阳降居江水;其二曰昌意,降居若水。昌意娶蜀山氏女,曰昌仆,生高阳,高阳有圣德焉。黄帝崩,葬桥山。其孙昌意之子高阳立,是为帝颛顼也。

帝颛顼高阳者,黄帝之孙而昌意之子也。静渊以有谋,疏通而知事;养材以任地,载时以象天,依鬼神以制义,治气以教化,絜诚以祭祀。北至于幽陵,南至于交阯,西至于流沙,东至于蟠木。动静之物,大小之神,日月所照,莫不砥属。帝颛顼生子曰穷蝉。颛顼崩,而玄嚣之孙高辛立,是为帝喾。

帝喾高辛者,黄帝之曾孙也。高辛父曰蟜极,蟜极父曰玄嚣,玄嚣父曰黄帝。自玄嚣与蟜极皆不得在位,至高辛即帝位。高辛於颛顼为族子。

高辛生而神灵,自言其名。普施利物,不於其身。聪以知远,明以察微。顺天之义,知民之急。仁而威,惠而信,修身而天下服。取地之财而节用之,抚教万民而利诲之,历日月而迎送之,明鬼神而敬事之。其色郁郁,其德嶷嶷。其动也时,其服也士。帝喾溉执中而遍天下,日月所照,风雨所至,莫不从服。

帝喾娶陈锋氏女,生放勋。娶娵訾氏女,生挚。帝喾崩,而挚代立。帝挚立,不善(崩),而弟放勋立,是为帝尧。

帝尧者,放勋。其仁如天,其知如神。就之如日,望之如云。富而不骄,贵而不舒。黄收纯衣,彤车乘白马。能明驯德,以亲九族。九族既睦,便章百姓。百姓昭明,合和万国。

乃命羲和,敬顺昊天,数法日月星辰,敬授民时。分命羲仲,居郁夷,曰旸谷。敬道日出,便程东作。日中,星鸟,以殷中春。其民析,鸟兽字微。申命羲叔,居南交。便程南为,敬致。日永,星火,以正中夏。其民因,鸟兽希革。申命和仲,居西土,曰昧谷。敬道日入,便程西成。夜中,星虚,以正中秋。其民夷易,鸟兽毛毨。申命和叔;居北方,曰幽都。便程北就,伏物。日短,星昴,以正中冬。其民燠,鸟兽氄毛。岁三百六十六日,以闰月正四时。信饬百官,众功皆兴。

尧曰:“谁可顺此事?”放齐曰:“嗣子丹朱开明。”尧曰:“吁!顽凶,不用。”尧又曰:“谁可者?”讙兜曰:“共工旁聚布功,可用。”尧曰:“共工善言,其用僻,似恭漫天,不可。”尧又曰:“嗟,四岳,汤汤洪水滔天,浩浩怀山襄陵,下民其忧,有能使治者?”皆曰鲧可。尧曰:“鲧负命毁族,不可。”岳曰:“异哉,试不可用而已。”尧于是听岳用鲧。九岁,功用不成。

尧曰:“嗟!四岳:朕在位七十载,汝能庸命,践朕位?”岳应曰:“鄙德忝帝位。”尧曰:“悉举贵戚及疏远隐匿者。”众皆言於尧曰:“有矜在民间,曰虞舜。”尧曰:“然,朕闻之。其何如?”岳曰:“盲者子。父顽,母嚚,弟傲,能和以孝,烝烝治,不至奸。”尧曰:“吾其试哉。”于是尧妻之二女,观其德於二女。舜饬下二女於妫汭,如妇礼。尧善之,乃使舜慎和五典,五典能从。乃遍入百官,百官时序。宾於四门,四门穆穆,诸侯远方宾客皆敬。尧使舜入山林川泽,暴风雷雨,舜行不迷。尧以为圣,召舜曰:“女谋事至而言可绩,三年矣。女登帝位。”舜让於德不怿。正月上日,舜受终於文祖。文祖者,尧大祖也。

于是帝尧老,命舜摄行天子之政,以观天命。舜乃在璇玑玉衡,以齐七政。遂类于上帝,禋于六宗,望于山川,辩于群神。揖五瑞,择吉月日,见四岳诸牧,班瑞。岁二月,东巡狩,至於岱宗,祡,望秩於山川。遂见东方君长,合时月正日,同律度量衡,修五礼五玉三帛二生一死为挚,如五器,卒乃复。五月,南巡狩;八月,西巡狩;十一月,北巡狩:皆如初。归,至于祖祢庙,用特牛礼。五岁一巡狩,群後四朝。遍告以言,明试以功,车服以庸。肇十有二州,决川。象以典刑,流宥五刑,鞭作官刑,扑作教刑,金作赎刑。眚灾过,赦;怙终贼,刑。钦哉,钦哉,惟刑之静哉!

讙兜进言共工,尧曰不可而试之工师,共工果淫辟。四岳举鲧治鸿水,尧以为不可,岳彊请试之,试之而无功,故百姓不便。三苗在江淮、荆州数为乱。于是舜归而言於帝,请流共工於幽陵,以变北狄;放讙兜於崇山,以变南蛮;迁三苗於三危,以变西戎;殛鲧於羽山,以变东夷:四罪而天下咸服。

尧立七十年得舜,二十年而老,令舜摄行天子之政,荐之於天。尧辟位凡二十八年而崩。百姓悲哀,如丧父母。三年,四方莫举乐,以思尧。尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜。授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下病而丹朱得其利。尧曰:“终不以天下之病而利一人”,而卒授舜以天下。尧崩,三年之丧毕,舜让辟丹朱於南河之南。诸侯朝觐者不之丹朱而之舜,狱讼者不之丹朱而之舜,讴歌者不讴歌丹朱而讴歌舜。舜曰:“天也”,夫而後之中国践天子位焉,是为帝舜。

虞舜者舜帝也,姓姚名重华。重华父曰瞽叟,瞽叟父曰桥牛,桥牛父曰句望,句望父曰敬康,敬康父曰穷蝉,穷蝉父曰帝颛顼,颛顼父曰昌意:至舜帝姚重华时已七世矣。自从穷蝉以至帝舜,皆为庶人。

舜父瞽叟盲,而舜母死,瞽叟更娶妻而生象,象傲。瞽叟爱后妻子,常欲杀舜,舜避逃;及有小过,则受罪。顺事父及后母与弟,日以笃谨,匪有解。

舜,冀州之人也。舜耕历山,渔雷泽,陶河滨,作什器於寿丘,就时於负夏。舜父瞽叟顽,母嚚,弟象傲,皆欲杀舜。舜顺适不失子道,兄弟孝慈。欲杀,不可得;即求,尝在侧。

舜年二十以孝闻。三十而帝尧问可用者,四岳咸荐虞舜,曰可。于是尧乃以二女妻舜以观其内,使九男与处以观其外。舜居妫汭,内行弥谨。尧二女不敢以贵骄事舜亲戚,甚有妇道。尧九男皆益笃。舜耕历山,历山之人皆让畔;渔雷泽,雷泽上人皆让居;陶河滨,河滨器皆不苦窳。一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。尧乃赐舜絺衣,与琴,为筑仓廪,予牛羊。瞽叟尚复欲杀之,使舜上涂廪,瞽叟从下纵火焚廪。舜乃以两笠自扞而下,去,得不死。後瞽叟又使舜穿井,舜穿井为匿空旁出。舜既入深,瞽叟与象共下土实井,舜从匿空出,去。瞽叟、象喜,以舜为已死。象曰:“本谋者象。”象与其父母分,于是曰:“舜妻尧二女,与琴,象取之。牛羊仓廪予父母。”象乃止舜宫居,鼓其琴。舜往见之。象鄂不怿,曰:“我思舜正郁陶!”舜曰:“然,尔其庶矣!”舜复事瞽叟爱弟弥谨。于是尧乃试舜五典百官,皆治。

昔高阳氏有才子八人,世得其利,谓之“八恺”。高辛氏有才子八人,世谓之“八元”。此十六族者,世济其美,不陨其名。至於尧,尧未能举。舜举八恺,使主后土,以揆百事,莫不时序。举八元,使布五教于四方,父义,母慈,兄友,弟恭,子孝,内平外成。

昔帝鸿氏有不才子,掩义隐贼,好行凶慝,天下谓之浑沌。少皞氏有不才子,毁信恶忠,崇饰恶言,天下谓之穷奇。颛顼氏有不才子,不可教训,不知话言,天下谓之梼杌。此三族世忧之。至于尧,尧未能去。缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,天下谓之饕餮。天下恶之,比之三凶。舜宾於四门,乃流四凶族,迁于四裔,以御螭魅,于是四门辟,言毋凶人也。

舜入于大麓,烈风雷雨不迷,尧乃知舜之足授天下。尧老,使舜摄行天子政,巡狩。舜得举用事二十年,而尧使摄政。摄政八年而尧崩。三年丧毕,让丹朱,天下归舜。而禹、皋陶、契、后稷、伯夷、夔、龙、倕、益、彭祖自尧时而皆举用,未有分职。于是舜乃至於文祖,谋于四岳,辟四门,明通四方耳目,命十二牧论帝德,行厚德,远佞人,则蛮夷率服。舜谓四岳曰:“有能奋庸美尧之事者,使居官相事?”皆曰:“伯禹为司空,可美帝功。”舜曰:“嗟,然!禹,汝平水土,维是勉哉。”禹拜稽首,让於稷、契与皋陶。舜曰:“然,往矣。”舜曰:“弃,黎民始饥,汝后稷播时百谷。”舜曰:“契,百姓不亲,五品不驯,汝为司徒,而敬敷五教,在宽。”舜曰:“皋陶,蛮夷猾夏,寇贼\奸轨,汝作士,五刑有服,五服三就;五流有度,五度三居:维明能信。”舜曰:“谁能驯予工?”皆曰垂可。于是以垂为共工。舜曰:“谁能驯予上下草木鸟兽?”皆曰益可。于是以益为朕虞。益拜稽首,让于诸臣朱虎、熊罴。舜曰:“往矣,汝谐。”遂以朱虎、熊罴为佐。舜曰:“嗟!四岳,有能典朕三礼?”皆曰伯夷可。舜曰:“嗟!伯夷,以汝为秩宗,夙夜维敬,直哉维静絜。”伯夷让夔、龙。舜曰:“然。以夔为典乐,教稚子,直而温,宽而栗,刚而毋虐,简而毋傲;诗言意,歌长言,声依永,律和声,八音能谐,毋相夺伦,神人以和。”夔曰:“於!予击石拊石,百兽率舞。”舜曰:“龙,朕畏忌谗说殄伪,震惊朕众,命汝为纳言,夙夜出入朕命,惟信。”舜曰:“嗟!女二十有二人,敬哉,惟时相天事。”三岁一考功,三考绌陟,远近众功咸兴。分北三苗。

此二十二人咸成厥功:皋陶为大理,平,民各伏得其实;伯夷主礼,上下咸让;垂主工师,百工致功;益主虞,山泽辟;弃主稷,百谷时茂;契主司徒,百姓亲和;龙主宾客,远人至;十二牧行而九州莫敢辟违;唯禹之功为大,披九山,通九泽,决九河,定九州,各以其职来贡,不失厥宜。方五千里,至于荒服。南抚交阯、北发,西戎、析枝、渠廋、氐、羌,北山戎、发、息慎,东长、鸟夷,四海之内咸戴帝舜之功。于是禹乃兴九招之乐,致异物,凤皇来翔。天下明德皆自虞帝始。

舜年二十以孝闻,年三十尧举之,年五十摄行天子事,年五十八尧崩,年六十一代尧践帝位。践帝位三十九年,南巡狩,崩於苍梧之野。葬於江南九疑,是为零陵。舜之践帝位,载天子旗,往朝父瞽叟,夔夔唯谨,如子道。封弟象为诸侯。舜子商均亦不肖,舜乃豫荐禹於天。十七年而崩。三年丧毕,禹亦乃让舜子,如舜让尧子。诸侯归之,然後禹践天子位。尧子丹朱,舜子商均,皆有疆土,以奉先祀。服其服,礼乐如之。以客见天子,天子弗臣,示不敢专也。

自黄帝至舜、禹,皆同姓而异其国号,以章明德。故黄帝为有熊,帝颛顼为高阳,帝喾为高辛,帝尧为陶唐,帝舜为有虞。帝禹为夏后而别氏,姓姒氏。契为商,姓子氏。弃为周,姓姬氏。

太史公曰:学者多称五帝,尚矣。然尚书独载尧以来;而百家言黄帝,其文不雅驯,荐绅先生难言之。孔子所传宰予问五帝德及帝系姓,儒者或不传。余尝西至空桐,北过涿鹿,东渐於海,南浮江淮矣,至长老皆各往往称黄帝、尧、舜之处,风教固殊焉,总之不离古文者近是。予观春秋、国语,其发明五帝德、帝系姓章矣,顾弟弗深考,其所表见皆不虚。书缺有闲矣,其轶乃时时见於他说。非好学深思,心知其意,固难为浅见寡闻道也。余并论次,择其言尤雅者,故著为本纪书首。

上古帝王表

| 中国上古帝王顺序表一览表 | ||||||||

| 皇帝姓名 | 帝号/年号 | 在位(年) | ||||||

| 炎帝神农氏 | ||||||||

| 黄帝 轩辕氏 | ||||||||

| 少昊 金天氏 | ||||||||

| 颛顼 高阳氏 | ||||||||

| 帝喾(kù) 高辛氏 | ||||||||

| 帝挚 高辛氏 | ||||||||

| 唐尧 放勋 | ||||||||

| 虞舜 重华 | |

|||||||

夏朝建立之前的历史时期,统称为“上古时代”。或称“远古时代”、“三皇五帝时代”、“神话时代”。上古时代是指:文字记载出现以前的历史时代。对世界各地上古时代的定义也因此不同。在中国上古时代一般指夏以前的时代。在两河流域和埃及一般指公元前5000年以前的历史时代。因为上古时代没有当时直接的文字记载,那个时候发生的事件或人物一般无法直接考证。这些事件和人物也往往带有神话色彩。从考古中发现,中国农业的产生大约在距今一万年以上,是世界上最早进入农业文明的国家之一。从炎帝神农氏的传说表明,在距今四千五六百年前,中原地区的农业已经脱离原始生荒耕作时期,进入锄耕阶段。周朝的始祖后稷,在尧舜时任浓官,是最早种稷的人。 伏羲氏在书契的传说,表明在五千年前,图像已经由逼真向线条化演变,并有表意文字。黄帝时的苍颉对文字予以改进,出现了假借字。

按照《史记》等众多古文献记载,夏朝是中国历史上第一个朝代,司马迁的《史记》中有记载,夏朝有万国,所以我们一般认为夏朝是一个部落联盟形式的国家。20世纪末和21世纪初,我国启动了“夏商周断代工程”,最后认定夏代存在470年(即公元前2070年—公元前1600年),历经禹、启、太康、仲康、相、少康、予、槐、芒、泄、不降、扃、廑、孔甲、皋、发、癸(桀)等朝代。

商朝又称殷、殷商,是中国历史上的第二个朝代,是中国第一个有直接的同时期的文字记载的王朝。夏朝诸侯国商部落首领商汤率诸侯国于鸣条之战灭夏后在亳(今商丘)建立商朝。其后裔盘庚迁殷(今安阳)后,“殷商”并称。从公元前1600年至前1046年,经历了三个大的阶段。第一阶段是“先商”;第二阶段是“早商”;第三阶段是“晚商”,前后相传17世31王,延续600年。末代君王商纣王于牧野之战被周武王击败而亡。商朝是处于奴隶制鼎盛时期,奴隶主贵族是统治阶级,形成了庞大的官僚统治机构和军队。

周朝(前1046年-前256年)是中国历史上继商朝之后的第三个王朝。周王朝共传国君32代37王,享国共计791年。周朝分为西周和东周两个阶段,西周是从周武王姬发建立周朝起,至周幽王烽火戏诸侯被犬戎所灭,共东周是从周平王东迁洛阳,至周赧王被秦国所灭,共计551年。东周又分为春秋和战国两个时期,三家分晋、田氏代齐正式拉开战国序幕,被史学家成为春秋和战国的分界线。

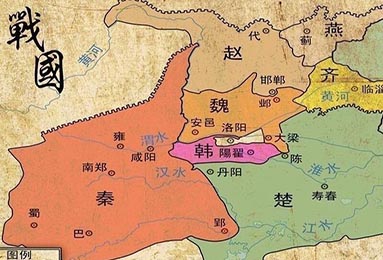

春秋战国时期是历史上的东周时期。春秋战国分为春秋时期和战国时期,分水岭是在公元前453年,韩、赵、魏三家灭掉智氏,瓜分晋国为标志。春秋时期,简称春秋,指公元前770年-公元前476年,是属于东周的一个时期。战国时期简称战国,指公元前475年-公元前221年。

秦朝(前221—前207)是由战国时期的秦国发展起来的中国历史上第一个大一统王朝,秦人的祖先大费是黄帝之孙颛顼的后裔,舜赐其嬴姓。秦穆公时,任贤使能,虚心纳谏,灭国十二,开地千里,国力日盛。前361年,秦孝公继位,重用商鞅两次变法,使秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的诸侯国。秦王政先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,完成统一大业。

汉朝(Han Dynasty,前202—220年)是继秦朝之后的大一统王朝,分为西汉(又称:前汉,公元前202年十二月-8年十一月)和东汉( 又称后汉,公元25年六月-220年十一月)两个时期,西汉与东汉合称两汉,共历二十九帝,享国四百零五年。后世史学家不承认新朝和玄汉合法性,所以一般将其合并到汉朝历史里。公元221年,自认是汉室后代的刘备(汉昭烈帝)在成都称帝,国号汉,史称“蜀”或“蜀汉”(221年5月15日 —263年),是三国之一,亦称“刘蜀”、“季汉”,263年为魏所灭。共历二帝,四十三年。史学上并不将其并入汉朝历史。

三国(公元220年~280年,另有184年、190年或208年起始说)是中国历史上东汉与西晋之间的分裂对峙时期,有曹魏(魏国)、蜀汉(蜀国)、东吴(吴国)三个政权。三国的政治、经济、外交,各具特色,充满生机。184年黄巾起义后,东汉开始失去政权实体,群雄割据纷争,东汉名存实亡。208年的赤壁之战初步奠定了三国鼎立的格局。220年,曹丕废汉献帝,在洛阳称帝建魏,东汉灭亡。此后刘备、孙权先后称帝做王,魏、蜀、吴三国鼎立局面正式形成。

晋朝(265—420年),分为西晋与东晋两个时期,西晋为中国历史上九个大一统王朝之一,两晋上承三国下启南北朝,其中东晋属于六朝之一。266年司马炎篡魏,建国号为晋,定都洛阳,史称西晋,280年灭东吴,完成统一,后经历“八王之乱”。晋愍帝迁都长安,316年灭西晋,建立了十六个国家,史称“五胡乱华”。317年,晋室南渡,司马睿在建邺建立东晋,东晋曾多次北伐。383年东晋与前秦淝水之战后得到暂时巩固。两晋时期少数民族迁至中原,加强了民族融合,北人南迁,开发了江南地区。两晋总历时一百五十六年。420年,刘裕建立宋,东晋灭亡。

南北朝(420年—589年)是南朝和北朝的合称。南北朝时期是中国历史上的一段大分裂时期,也是中国历史上的一段民族大融合时期,上承东晋十六国下接隋朝,由420年刘裕代东晋建立刘宋始,至公元589年隋灭陈而终。南朝(420年—589年)共有四个朝代:宋、齐、梁、陈四朝。北朝(439年 —581年)共有五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐和北周等五朝。

隋朝(公元581年—618年)上承南北朝、下启唐朝的的大一统王朝。那隋朝是如何灭亡的,隋朝多少年?隋朝有几个皇帝?隋唐的说法从何而来?隋朝的民生、人均生活水平、人民生活质量恰恰是历代最好的、人均收入、购买力也是历史上最高的,事实上是在中国所有朝代中,隋朝国也最富民也最富,这得益于隋文帝的仁政爱民而推行的各项开明政策。

唐朝(618—907年),是中国封建历史上最辉煌璀璨,统一时间最长,是公认的中国国力最强盛的朝代之一,唐朝历十四世,传二十一代皇帝,享国祚二百八十九年,其与汉朝并称为中国历史上两大强盛王朝之一,开创了中国历史上最为波澜壮阔的封建王朝。

五代十国(907~960年),是五代与十国的合称,一般是指介于唐末宋初的这一段历史时期。五代指的是后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个次第更迭的政权。十国指五代之外相继出现的十个割据政权:前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(即荆南)、北汉,统称十国。五代十国上承唐末乱世,下顺宋代承平,这阶段政局混乱,政权林立,政权更迭频繁。

宋朝(Song Dynasty,960年~1279年),是上承五代十国下启元朝的朝代,根据疆域的变迁分北宋和南宋两个阶段,合称“两宋”,共历十八帝,享国祚三百一十九年。960年,赵匡胤陈桥兵变取代后周建立“宋”,史称“宋朝”、“大宋”,定都开封(东京)。1127年,宋朝亡于“靖康之难”,此前史称“北宋”。赵构于应天府(商丘)继位,重建宋王朝,史称“南宋”,1276年崖山海战后亡于元。宋朝是中国历史上商品经济、文化教育、科学创新高度繁荣的时代。但是由于采取重文抑武方针,加强中央集权,两宋二度倾覆皆缘外患。

元朝(1271年—1368年)是蒙古族建立的大一统的王朝,定都大都(今北京),传五世十一帝,历时九十八年。从1206年,成吉思汗建立蒙古汗国起算。元朝历史是中国的历史的一部分,但元朝时期的中国毫无疑问是亡国了。元朝是中国历史上的一个极大的悲剧,中华文化的衰退源头上要追溯到元蒙的统治。

明朝(1368-1644年)是中国历史上最后一个由汉族建立的封建王朝。1368年由明太祖朱元璋建立,历经十二世、十六位皇帝,国祚276年。明初定都于应天府,1421年迁都至顺天府,而应天府改称为南京。因明朝的皇帝姓朱,故又称朱明。1644年,李自成攻入北京,明毅宗朱由检于煤山自缢,明亡。随后,满清入主中原,1662年永历帝朱由榔被杀,1683年清军占领台湾,明郑结束。明朝是中国继周朝、汉朝和唐朝之后的繁盛时代,史称“治隆唐宋”、“远迈汉唐”。大明,无汉唐之和亲,无两宋之岁币,天子御国门,君主死社稷,为后世子孙所敬仰。

清朝是中国最后一个封建朝代。从1636年皇太极称帝开始,到1912年2月12日,袁世凯迫使宣统帝溥仪颁布退位诏书,清朝历十二帝,享国祚二百六十八年。清朝政治上专制的极端化,对内思想的禁锢文字狱,对外闭关锁国的政策,中止了明末的西学东渐。清朝对中国的祸害是罪深重的,是中国社会发展的绊脚石,导致近代中国落后于西方,是最不值得称颂的朝代。清朝之后从此中国不再有皇帝了,但是无形的帝王思想却存在民众心中。

五胡十六国是中国历史上最混乱的一个朝代。“五胡十六国”则是源自北魏末年的史官崔鸿私下撰写的《十六国春秋》而得名。他自北方所有大大小小的七十八个政权中选出国祚较长、影响力大、较具代表性的十六国。这十六国主要分布在华北地区和四川地区,共有成汉、前赵、后赵、前凉、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、西凉、北凉、南燕、北燕及夏国等国。实际不止十六国。

春秋,通常用来指中国东周前半期历史阶段,史称“春秋时期”,即自公元前770年至公元前476年这段历史时期。据说是由于鲁国史官把当时各国重大事件,按年、季、月、日记录下来,一年分春、夏、秋、冬四季记录,简括起来就把这部编年史名为《春秋》。春秋时期开始于公元前770年(周平王元年)周平王东迁东周开始的一年,止于公元前476年(周元王元年),战国前夕,总共295年。一说止于公元前453年,韩、赵、魏灭智氏,一说止于公元前403年,三家分晋。

战国(公元前475年—公元前221年),起于周元王二年,终于秦始皇二十六年。 是中国历史上继春秋时期之后的大变革时期。经过春秋时期(公元前770年―公元前476年)的旷日持久的争霸战争,周朝境内的诸侯国数量大大减少,公元前453年,韩、赵、魏推翻智氏,三家分晋,奠定了战国七雄的格局。公元前403年(周威烈王二十二年),周威烈王册封三晋为诸侯,公元前386年(周安王十六年),田和列为诸侯,七雄格局正式形成。 [38] 公元前221年(秦始皇二十六年),秦国灭齐国,统一六国,标志着战国时代的结束。