宋朝

宋朝历史

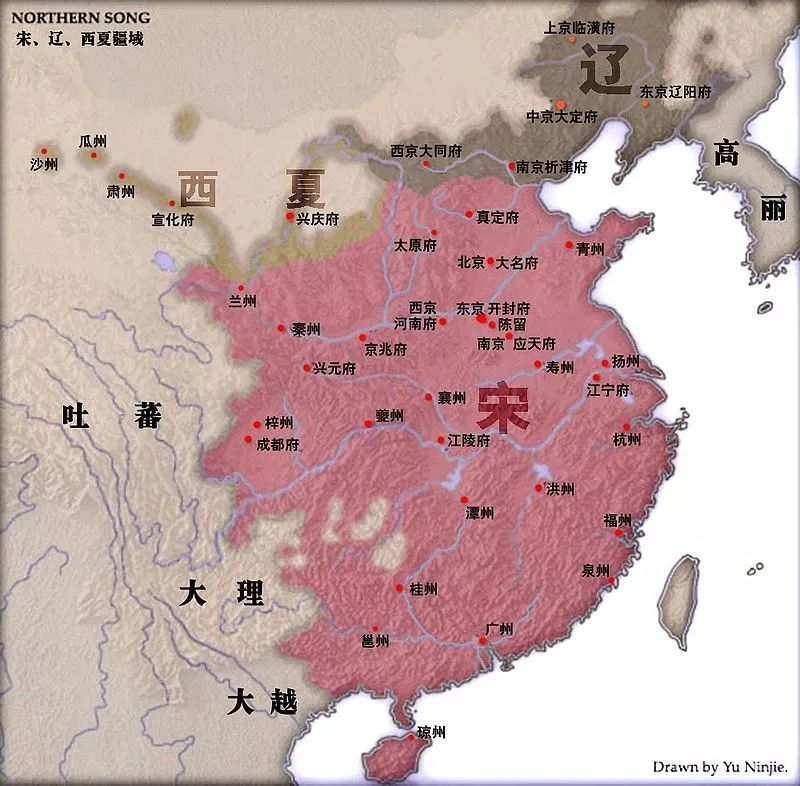

宋朝(Song Dynasty,960年~1279年)是中国历史上承五代十国下启元朝的朝代,分北宋和南宋两个阶段,从960年赵匡胤陈桥兵变黄袍加身一直到1279年赵昺跳海殉国为止,共历十八帝,享国祚三百一十九年。因皇室姓赵,又为区别于南北朝时期之南朝宋,故亦称“赵宋”。又因五德终始说,宋朝为火德,故又别称“火宋”、“炎宋”,尊称为大宋。宋朝定都开封,称为东京。后逐步统一中原和江南,但是宋朝版图不像汉隋唐等疆域辽阔,由于疆域相对南宋而言到达黄河以北,为了区别于王室赵构在靖康之难后在江南重建的宋政权,之前的被后世称之为“北宋”。北方少数民族政权辽国和金国以宋朝位处其南方,称其为“南朝”,并自诩为“北朝”,西夏又因宋朝位于其东南,特称其为“东朝”。

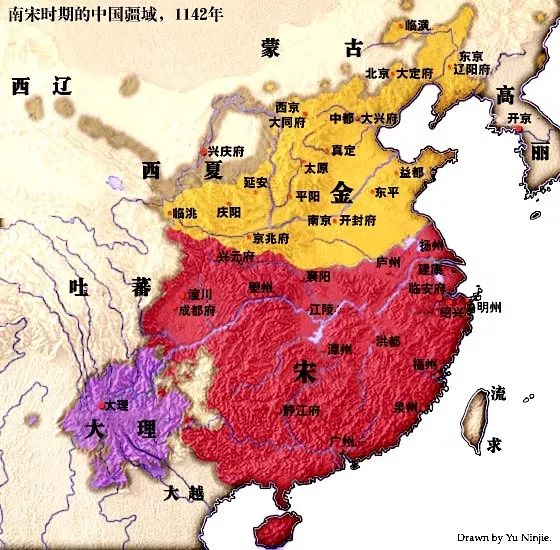

北宋从严格意义上来讲不能算作一个大一统的王朝,与北宋同时存在的有辽朝政权和西夏政权,南宋的版图更是缩小,与南宋同时存在的有金朝政权、西夏政、权蒙古政权。元朝时朝廷撰写正史,同时撰写了宋史、辽史、金史三部正史,这三部正史同时在二十四史之内。

后周显德七年(公元960年)元月,殿前禁军于京城东北的陈桥驿哗变,拥立宋州归德军节度使,掌管殿前禁军的赵匡胤为帝,史称“陈桥兵变”。后周恭帝柴宗训禅位,赵匡胤登基,改元“建隆”,国号“宋”,史称“宋太祖”。像这样不流血的王朝更替,在中国二千年的封建社会中是前无古人后无来者的。宋太宗继位后继续周世宗时统一天下的大略,最终基本完成了对全国的统一。太祖赵匡胤、太宗赵光义二帝发动宋代仅有的几轮北伐,宋代前中期疆域大致定型。

赵匡胤为避免晚唐藩镇割据和宦官专权乱象,采取重文抑武方针,与士大夫共治天下。加强中央集权,杯酒释兵权,给宋的灭亡埋下祸根。采取募兵制和调将指挥制相结合的政法影响所及深远;一方面宋朝地方兵员极广极雑,终宋少有权臣豪强乱政,工商业、科技发达,文化极为繁荣;另一方面,也导致北宋自初立之后武备积弱,频频不敌北方外患,对西夏、契丹用兵屡遭挫败。可是这位名声不小的宋太祖,哪有柴荣东征西讨,群雄臣服,强敌胆颤的冲天豪气,整部的北宋历史,就是被一部被辽金欺负的窝囊史。此后宋朝一直采取重内轻外的消极防守策略,很少对北再兴干戈。赵匡胤夺了后周的江山,并非是将后周国的精神发扬光大,而是越干越势微。宋真宗与辽国缔结澶渊之盟后逐渐步入治世。1125年金国大举南侵,1127年洗劫国都开封掠走徽宗钦宗二帝及后妃王子公主大臣,史称“靖康之难”,北宋灭亡。

公元1127年,金国从开封撤军以后,为避免受到北方宋朝遗民起义的直接打击,立宋朝太宰张邦昌为帝建立傀儡政权“大楚”,史称“伪楚”(“张楚”)。张邦昌自忖没有号召力,就招来宋哲宗废后孟氏撑腰将其接回到延福宫,册其为“宋太后”,垂帘听政。由于北宋军民的反对,“伪楚”仅存在了短短一个月的时间(1127年3月7日至4月10日)。 伪楚政权存在时间虽短,但其的出现却是两宋交替的重要事件。张邦昌遭到宋朝军民的憎恨,大部分旧宋朝臣也要求他退位。万般无奈之下,张邦昌以孟太后之名,下诏书立宋徽宗赵佶第九子、宋钦宗赵桓之弟,康王赵构为帝。

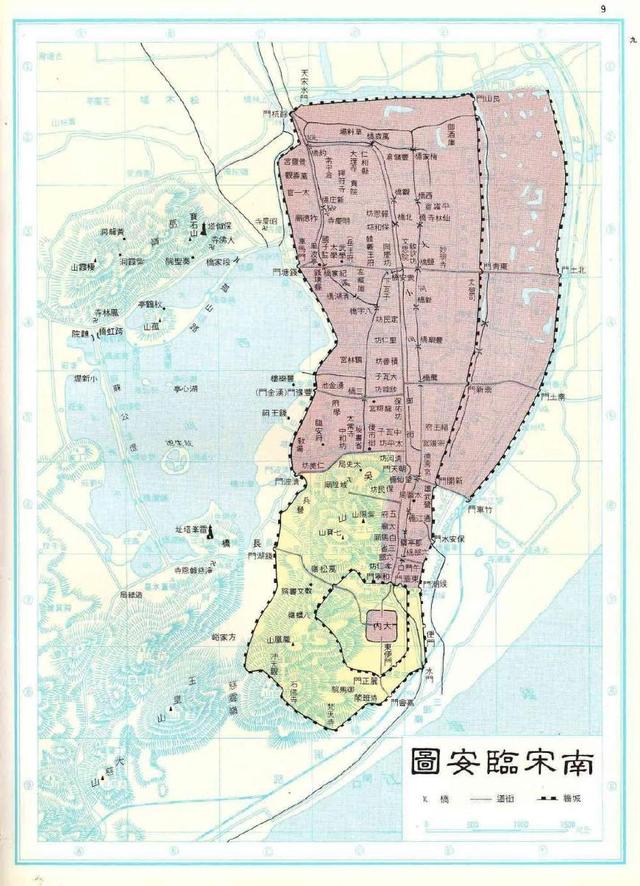

靖康二年(1127年)五月一日,康王赵构于南京应天府(今河南商丘)登基继承皇位,重建宋王朝,改元建炎,是为“宋高宗”,史称“南宋”,此前建都开封时期的宋称作“北宋”。南宋王朝自建立以来,一直在金国的威胁之下,直至被元消灭时,也未能恢复宋朝在中国北方的黄河流域的统治。建炎二年(1128年),金国以张邦昌被废为名继续大举南侵,于公元1129年金国又立刘豫为帝,国号齐,史称“伪齐”,以加强黄河以南的统治。南宋也发兵北伐,由岳飞、韩世忠、刘光世、张浚等众多抗金将领指挥,在黄河两岸曾经击溃伪齐军和金国的联军。绍兴八年(1138年),以临安府(今浙江杭州)为行都,称为行在。绍兴和议后与金国以秦岭-淮河、大散关为界,推行求和政策,以向金国纳贡称臣为代价,换回了东南半壁江山的统治权。在高宗之后,宋金两国发展相对稳定。金国也有几次南侵,但大都半途而废,而南宋在孝宗年间也进行了北伐,但也未能收复国土。公元1234年联蒙蔡州之战灭金,金灭亡之后,蒙古疆域扩张至河南地区。南宋不仅没有由此换来一时的安宁,反而要直面更为强大的敌人——蒙古。1235年爆发宋元战争,1276年元朝攻占临安。1279年,崖山海战后,8岁的小皇帝赵昺被大臣陆秀夫背着跳海而死,南宋灭亡,史称“崖山后无中国”。

宋朝是中国历史上民族融合、对外交流频繁、商品经济空前发展、文化艺术发展迅速、科学创新高度繁荣的时代,是中国历史上的黄金时期。中国历史学家邓广铭和漆侠认为宋朝是中国古代历史上经济与文化教育最繁荣的时代,唐宋八大家六位出自宋朝,宋朝出现了宋明理学(亦称“道学”),儒学复兴,社会上弥漫尊师重道之风;科技发展非常进步,四大发明在宋代也得到了改良;在政治上相对开明,对忤旨或党争失势的刑罚极少;宋太祖立下祖训要求其子孙不得杀害文人及上书谏议之人,文人的地位在宋代得到提升,有说法认为是“皇帝与士大夫共治天下”的时代。后世虽认为宋朝“积贫积弱” ,但宋朝民间的富庶与社会经济的繁荣实远超过盛唐,让国人倍感“咱祖上曾经阔过”。北宋因推广占城稻人口迅速增长,从太平兴国五年(980年)的3710万增至宣和六年(1124年)的12600万。

国学大师陈寅恪言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”称宋朝为“天水一朝”。

著名历史学家漆侠先生曾指出:“在两宋统治的三百年中,我国经济、文化的发展,居于世界的最前列,是当时最为先进、最为文明的国家。”

历史教授杨渭生先生也认为:“两宋三百二十年中,物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期内是座顶峰,在世界古代史上亦占领先地位。”

世界著名经济史学家贡德弗兰克也认为:“11世纪和12世纪的宋代,中国无疑是世界上经济最先进的地区。自11世纪和12世纪的宋代以来,中国的经济在工业化、商业化、货币化和城市化方面远远超过世界其他地方。”

法国著名汉学家谢和耐曾说:“在社会生活、艺术、娱乐、制度、工艺技术诸领域,中国(宋朝)无疑是当时最先进的国家,它具有一切理由把世界上的其他地方仅仅看作蛮夷之邦。”

日本宋史学家宫崎市定认定:“宋代是中国历史上最具魅力的时代。中国文明在开始时期比西亚落后得多,但是以后这种局面逐渐被扭转。到了宋代便超越西亚而居于世界最前列。然而由于宋代文明的刺激,欧洲文明向前发展了。”

西方与日本史学界中认为宋朝是中国历史上的文艺复兴与经济革命的学者不在少数。中国历史在宋朝出现了很多近代化的趋势,宋朝社会的方方面面和现代社会非常相似。宋朝经济发达,商业异常繁荣,商品经济逐渐取代自然经济,市场开始取代行政命令来配置资源。商业信用异常发达,出现了类似银行汇票,支票,有价证券的东西,银行金融业的雏形已经显现。海外贸易更是高度繁荣。宋朝还出现了原始工业化,中国科技在宋朝时也迎来了一个高峰。文化昌盛这个不用多说,老百姓的物质生活还是精神生活都很丰富,人们热爱生活并享受生活。宋朝的政治非常开明,虚君和共治天下的慨念出现,政治制度很有点古典民主的感觉,士大夫还可以骂皇帝。

宋朝国祚三百余年,二度倾覆,皆缘外患,且没有严重的宦官专权和军阀割据,兵变、民乱次数与规模在中国历史上也相对较少,是唯独没有亡于内乱的王朝。宋朝整个给人感觉就是和之前的任何一个朝代都有非常显著的差异,是中国历史上最具有划时代意义的朝代。唐宋之际出现的许多革命性的变迁,很多史学家认为唐代代表中世纪的结束,而宋朝则是现代化的开始。可惜蒙古族的铁蹄摧毁了这一切,最强军事的蒙古征服了最强经济的大宋。中国的历史在宋亡后出现了某种意义上的倒退,实在令人扼腕叹息。

北宋皇帝简介及在位时间

赵脁,仕唐历永清、永安、幽都令。后被追为僖祖,赵弘殷曾祖父。

赵珽,官居藩镇从事,累官兼御史中丞。后被追为顺祖,赵弘殷祖父。

赵敬,历任营、蓟、涿三州刺史。后被追为翼祖,赵弘殷之父。

赵弘殷,后汉乾祐(948---950)中,因功为护圣都指挥使。后周广顺(951---953)末,改铁骑第一军都指挥使,转右厢都指挥,领岳州防御使。显德三年(956),累官检校司徒、天水县男。死后由后周追为武清军节度使、太尉。宋国立,追为宣祖。

宋太祖 赵匡胤

太祖赵匡胤(927 ~ 976年),北宋王朝的建立者,庙号太祖,涿州(今河北涿州)人。出身官宦家庭,赵弘殷次子,母昭宪皇后杜氏。948年,投后汉枢密使郭威幕下,屡立战功。951年郭威称帝建立后周,赵匡胤任禁军军官、殿前都点检。周世宗柴荣死后,恭帝即位,建隆元年(960年),他以镇、定二州的名义,谎报契丹联合北汉大举南侵,领兵出征,发动“陈桥兵变”,黄袍加身,代周称帝,建立宋朝,定都开封。赵匡胤称帝后,先后攻灭南平、后蜀、南汉、南唐和湖南等割据政权,统一全国,结束了五代十国分裂混战局面。

赵匡胤统治时期,吸取唐朝宦官专权、藩镇割据导致灭亡的教训,接受贤臣赵普的建议,通过“杯酒释兵权”削夺了武官的地位,从而“重文轻武”,加强中央集权。使宋没有宦官专权、藩镇割据,社会比较安定。但是也导致宋朝“积贫积弱”,外族纷纷侵扰。但也因为重文轻武,使宋代文学、哲学、美术、科技异常发达。开宝九年(976年)十月十九日夜,与其弟赵光义饮酒,共宿宫中;隔日清晨,赵匡胤暴毙于万岁殿,享年50岁。谥曰英武圣文神德皇帝,庙号太祖。太平兴国二年(977年)四月二十五,葬于永昌陵(位于郑州巩义)。大中祥符元年(1008年),加上尊谥曰:启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝。

宋太宗 赵炅

宋太宗 (939 ~ 997年),北宋第二位皇帝(967年 ~ 997年在位),名赵炅。赵弘殷第三子,母昭宪皇后杜氏,赵匡胤弟,初名匡义,赵匡胤登基后一度后改光义,即位后改名炅在位22年。即位为殿前都虞候,领睦州防御使,又为泰宁军节度使,为大内都部署,加同平章事、行开府尹,再加兼中书令,后受封晋王。宋太宗很有作为,他统治时期宋朝比较强盛。他曾参加陈桥驿兵变,拥立其兄为帝。继承太祖各个击破割据政权的方针,迫吴越王献土归降,又亲征灭北汉,试图收复幽云十六州。但在两次对辽征战失败后,采取消极防守的方针。对内进一步加强中央集权,扩大科举取士制度,建崇文院编《太平御览》等。他勤于政务,关心民生,注重兴修水利,开垦荒地,但统治晚期剥削加重,激起王小波、李顺起义。他背弃了“金匮之盟”,废其弟光美为庶人后杀掉,又废其长子楚王元左为百姓。997年,病逝于汴京万授殿,终年五十九岁,葬永熙陵。谥曰神功圣德文武帝,庙号太宗。

宋真宗 赵恒

宋真宗 (968 ~ 1022),北宋第三位皇帝(997年~1022年在位),名赵恒,原名赵德昌,是北宋的第三位皇帝。他是宋太宗的第三个儿子,母元德后李氏。太平兴国八年(983),为检校太保、同中书门下平章事,封韩王,改名赵元休。端拱元年(988),封襄王,改名赵元侃。淳化五年(994),进封寿王,加检校太傅、开封尹。至道元年(995)八月,为皇太子,改赵恒。997年以太子继位。宋真宗统治时期治理有方,北宋的统治日益坚固,国家管理日益完善,北宋比较强盛。他曾被封为韩王、襄王、寿王。后立为太子。统治前期的咸平、景德年间因勤于政事, 经济发展,号称治世。但景德元年(1004年)辽国进犯澶州,真宗亲征,澶渊之役订城下之盟,开创纳岁币求和苟安的先例,以物质换取和平,加重了人民的负担。后期任用王钦 若大兴祥瑞,东封泰山,西祀汾阳,又广建佛寺道观,劳民伤财,导致社会矛盾激化。乾兴元年(1022年)病逝于忭京宫中延庆殿,终年五十五岁,在位二十五年,葬于永定陵。谥号为文明章圣元孝皇帝,庙号真宗。后累加谥至膺符稽古神功让德文明武定章圣元孝皇帝。

宋仁宗 赵祯

宋仁宗 (1010 ~ 1063年),北宋第四位皇帝(1022年 ~ 1063年在位),名赵祯,原名受益,是宋真宗的第六子,母李宸妃。生于大中祥符三年(公元1010年),大中祥符七年(1014),封庆国公。八年(1015),为寿春郡王。天禧元年(1017),兼中书令。二年(1018),进封升王。九月,册为皇太子,赐名赵祯,乾兴元年(1023年)二月即帝位,时年13岁,由章献太后垂帘听政,十余年后亲政。他的统治开始较为节俭。但对西夏战争屡败,被迫以“岁赐” 银、绢、茶妥协,对辽也以增纳岁币求和。土地兼并及冗宫、冗兵、冗费现象日益严重,虽起用范仲淹等进行改革,但结果失败。但总的来说,仁宗在位期间国家比较安定,1063年,仁宗病逝于宫中福宁殿,终年五十四岁。葬在永昭陵。谥号: 仁宗体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝,庙号仁宗。史家把仁宗在位及亲政治理国家的时期概括为“仁宗盛治”。

据《宋史》载,其母李氏生仁宗后,被刘德妃窃为己子,仁宗即位后,仍认刘后为生母,李氏临死也没敢母子相认。刘后死后,仁宗才知道内情,追封李氏为皇太后。后人根据这段历史编写了《狸猫换太子》。

宋英宗 赵曙

宋英宗(公元1032 ~ 1067年),北宋第五代皇帝(1063年~1067年在位,在位四年),名赵曙,太宗曾孙,他是宋仁宗的从兄弟濮安懿王赵允让第十三子,母仙游县君任氏。在位时碌碌无为,北宋就此衰落。使。嘉祐七年(1062)八月,为皇太子。九月,迁齐州防御使、钜鹿郡公。八年四月,即位。景祐三年(1036),赐名实,授左监门卫率府副率,累迁右羽林军大将军、宜州刺史。皇祐二年(1050),为右卫大将军、岳州团练。

仁宗无子,英宗幼年被仁宗接入皇宫抚养,赐名为宗宝。1050年为岳州团练使,后为秦州防御使。1055年立以为嗣。英宗在位期间,任用旧臣韩琦等人,不想改革,但与辽国和西夏没有发生战争。治平四年(1067年)正月,病逝于宫中福宁殿,享年三十六岁。葬于永厚陵(今河南巩义孝义堡),谥号为宪文肃武宣孝皇帝,庙号英宗。元丰六年(1083年)十一月,加谥体乾应历隆功盛德宪文肃武睿圣宣孝皇帝。

宋神宗 赵顼

宋神宗(公元1048~1085年),北宋第六位皇帝(1067年~1085年在位,在位18年),名赵顼,原名仲铖。英宗长子,母宣仁圣历后高氏。英宗病死后继位。,病死,。初为率府副率,迁至右千牛卫将军。英宗即位,为安州观察使,封光国公。九月,加忠武军节度使、同中书门下平章事,封淮阳郡王。治平元年(1064)六月,进封颍王。三年(1066)十二月,英宗病危时被立为皇太子。四年正月,即位。他喜欢读《韩非子》一书,读后说:“天下弊事很多,不能不改革。”英宗于公元1067年正月丁巳日病死,他于同日继位,第二年改年号为“熙宁”。 赵顼即位后,面对北宋“积贫积弱”的严重局面,为了实现富国强兵,缓和阶级矛盾,挽救封建统治的危机,他不治宫室,不事游幸,废去元老,起用王安石主持变法。新法推行了十几年,使国家的财政收入有所增加,军事力量也有所增强。但是,新法触动—了大地主的利益,遭到保守派官员的强烈反对。当时,有个地方发生地震和山崩,保守派就说这是王安石变法不当,引起老天发怒。公元1073年,河北地区遭受大早,灾民被迫逃荒。有个保守派官员趁机画了一幅流民图呈送给赵顼说:“早灾是由于王安石变法造成的,只要停止变法,罢免了他,老天一定会降雨消灾。”曹太后和高太后也在赵顼面前哭诉王安石搞乱了天下,要求停止新法。神宗动摇了,王安石先后两次被迫辞职,以后就一直没有出来做官。王安石辞官后,赵顼还把大部分新法维持了近十年,直到他死去。在对西夏的战争中,他前期任用王韶,获得了熙河战役的胜利,收复了两千里故汉地。后期任用宦官李宪,因指挥失当在灵武遭致惨败。神宗半夜得到消息,起床踱步,达旦未眠,因此得病。公元1085年2月神宗病重,3月立子赵佣为太子,嘱咐由高太后协同处理国事。戊戌日,病死于汴京宫中的福宁殿,享年38岁。 葬于永裕陵(今河南省巩县西南堤东堡)。谥号:英文烈武圣孝帝,庙号:神宗,加谥绍天法古运德建功英文烈武钦仁圣孝皇帝。

宋哲宗 赵煦

宋哲宗(公元1077 ~ 1100年),北宋第七位皇帝(1086年 ~ 1100年在位),名赵煦,原名佣,是宋神宗第六子,母钦圣皇后朱氏。授检校太尉、天平军节度使,封均国公。元丰五年(1082),迁开府仪同三司、彰武军节度使,封延安郡王,镇守宋朝西北部边境。八年(1085)二月,神宗病危时立为皇太子。元丰八年,神宗死,赵煦登基为皇帝,是为宋哲宗,改元“元佑”。 哲宗登基时,只有10岁,由高太后执政。高太后执政后,任用顽固派大官司马光为宰相。司马光一上台,就把神宗时的“王安石变法”(熙宁变法)全部废止。宋哲宗对于司马光与高太后的执政与压制感到不满。到了元佑八年(1093年),高太后死,哲宗亲政。哲宗亲政后表明绍述,追贬司马光,并贬谪苏轼、苏辙等旧党党人于岭南(今广西一带),接着重用革新派如章敦、曾布等,恢复王安石变法中的保甲法、免役法、青苗法等,减轻农民负担,使国势有所起色。次年改元“绍圣”,并停止与西夏谈判,多次出兵讨伐西夏,迫使西夏向宋朝乞和。元符三年(1100年)1月病逝,享年二十四岁,葬于永泰陵。

哲宗是北宋较有作为的皇帝。但是由于在新党与旧党之间的党争不但没有获得解决,反而在宋哲宗当政期间激化,种下了北宋灭亡的原因。

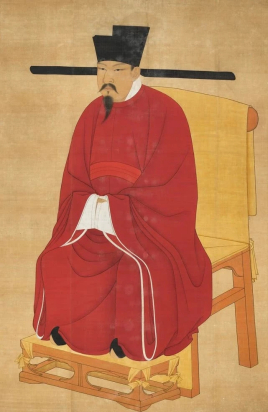

宋徽宗 赵佶

宋徽宗 (1082 ~ 1135年),北宋第八位皇帝(1100 ~ 1125年,在位25年),名赵佶,宋神宗十一子,母钦慈皇后陈氏。他兄长宋哲宗无子,死后传位于他。元丰六年(1083)十月,为镇宁军节度使、封宁国公。哲宗即位,封遂宁郡王。绍圣三年(1096),以平江、镇江节度使封端王。五年(1098),加司空,改昭德、彰信军节度。宣和七年(1125年)十一月,让位于太子,自号太上皇。靖康二年(1127)二月,国亡,被俘至金国。

赵佶具有相当高的艺术造诣,工于书画,以花鸟画和“瘦金书”书法名于世。书法初师薛稷,草书学黄庭坚。楷书瘦劲峻丽,有“屈铁断金”之誉,自成法度,世称“瘦金体”。传世书迹有《真草千字文》、《临写兰亭绢本》等。他过分追求奢侈生活,在南方采办“花石纲”,搜集奇花异石运到汴京修建园林宫殿,崇信道教,自称“道君皇帝”,任用贪官宦官横征暴敛,激起各地农民起义。当金兵入侵,无法应付时,急忙传位给他儿子宋钦宗去对付,自己则当“太上皇”,但终于无法挽回局势,父子两人皆被金兵俘虏北上,受尽折磨,绍兴五年(1135)四月病死于五国城(黑龙江依兰),享年五十四岁。谥号:圣文仁德显孝帝,加谥:神合道骏烈逊功圣文仁德宪慈显孝帝。

宋钦宗 赵桓

宋钦宗 (1100 ~ 1156年),北宋第九位皇帝(1125年 ~ 1127年,在位1年零2个月),名赵桓,初名亶,宋徽宗长子,母恭显皇后王氏。建中靖国元年(1101)六月,进京兆郡王。崇宁元年(1102)二月,改名赵烜,十一月,改现名。大观二年(1108)正月,进封定王。政和三年正月,加太保。五年(1110)二月,为皇太子。宣和七年(1125年)金兵南下时受父徽宗之禅即位。次年被迫起用主战派李纲抗金,斩杀罢黜了蔡京一党。但仍答应以赔款、割太原等三镇乞降求和。汴京城破后,降金,北宋灭亡。靖康二年 (1127年)四月与徽宗为金兵俘掳北去,囚于五国城(今黑龙江依兰),绍兴三十一年(1161年)五月,钦宗赵桓在金国被马踩死,终年五十七岁,葬处不明。谥号:孝慈渊圣帝,庙号:钦宗,加谥:恭文顺德仁孝帝。

宋高宗 赵构

宋高宗 (1107 ~ 1187),南宋开国皇帝(1127年 ~ 1162年,在位36年)。名赵构,宋徽宗第九子,母显仁皇后韦氏。大观元年八月,授定武军节度使、检校太尉、蜀国公。二年正月,为广平郡王。宣和三年十二月,进封康王。靖康元年闰月,为河北兵马大元帅。靖康二年(1127年)金兵俘徽、钦二宗北去后,五月于南京应天府(今河南商丘)即位,改元建炎。一生拒绝主战派抗金主张,主张求和偏安江南。统治期间,虽迫于形势以岳飞、韩世忠等大将抗金,但重用投降派秦桧。后以割地、纳贡、称臣等屈辱 条件向金人乞降求和,收韩世忠等三大将兵权,杀害岳飞。1161年,金帝完颜亮撕毁和议,再次南侵。高宗以屈辱求苟安的国策遭到强烈反对。绍兴三十二年(1162年)传位于孝宗,自称太上皇。淳熙十四年(1187年)十月病逝于临安宫中的德寿殿,终年八十一岁,葬于永思陵。谥号:圣神武文宪孝帝,庙号:高宗,加谥:受命中兴全功至德圣神武文昭仁宪孝帝。

宋孝宗 赵昚

宋孝宗(1127 ~ 1194年),南宋第二位皇帝(1162年~1189年,在位27年),名赵眘,初名伯琮,赐名玮,宋太祖赵匡胤七世孙(太祖少子秦王赵德芳--英国公赵惟宪--新兴侯赵从郁--华阴侯赵世将--庆国公赵令譮--秀王赵子偁--孝宗)、宋高宗赵构养子,被立为皇太子后改名为眘。绍兴二年(1132)五月,高宗因太子已死,无子,选而育于宫中。绍兴三年(1133)二月,为和州防御使,赐名赵瑗。不久,改贵州防御使。五年(1135)五月,授保庆军节度使,封建国公。十二年(1141)正月,加检校少保,封普安郡王。十七年(1147),改常德军节度使。三十年(1160)二月,立为皇子,改名赵玮。授宁国军节度使、开府仪同三司,进封建王。四月,赐名元瑰。三十一年(1161)十月,为镇南军节度使。三十二年五月,为皇太子,改现名。六月,即帝位,定年号“隆兴”,立志光复中原,收复河山,遂恢复名将岳飞谥号“武穆”,追封岳飞为鄂国公,剥夺秦桧的官爵,并且命令老将张浚北伐中原,但在符离遭遇金军阻击,大败。接着金军趁胜追击,南宋军队损失惨重。宋孝宗被迫于隆兴二年(1164年)和金国签订“隆兴和议”。 “高宗朝有恢复之臣,无恢复之君;孝宗朝有恢复之君,而无恢复之臣。”次年改元“干道”,并又任用王淮理财备战。干道年间,由于没有战事的干扰,宋孝宗专心理政,百姓富裕,五谷丰登,太平安乐,一改高宗朝时贪污腐朽的局面。由于宋孝宗治国有方,所以使南宋出现“乾淳之治”的小康局面。孝宗是南宋较有作为的皇帝。淳熙十四年(1187年)10月,高宗病卒,孝宗为了服丧,让太子赵敦参预政事。淳熙十六年(1189年)2月又禅位于太子,太子即位后,是为宋光宗。孝宗自称太上皇,闲居重华殿,继续为高宗服丧。光宗与孝宗不和,长期不去探望孝宗。为此,孝宗闷闷不乐而起病。最终在宋光宗绍熙五年(1194年)6月,孝宗逝于临安重华殿。谥号: 哲文神武成孝帝,庙号:孝宗,加谥号:绍统同道冠德昭功哲文神武明圣成孝帝。

宋光宗 赵敦

宋光宗(公元1147--1200年),南宋第三位皇帝。孝宗第三子,母成穆皇后郭氏。绍兴十七年九月乙丑日(1147年9月30日)生于孝宗藩邸。绍兴二十年(1150年)宋高宗赐名赵惇,授右监门卫率府副率,转荣州刺史。宋孝宗即位后,拜镇洮军节度使、开府仪同三司,封恭王。乾道七年(1171年)立为皇太子。淳熙十六年(1189年),受宋孝宗禅位,登基为帝,改元绍熙。绍熙五年(1194年)禅位于次子赵扩,成为太上皇,史称“绍熙内禅”或“光宗内禅”。

宋光宗是宋朝所有皇帝中比较昏庸的一位。赵惇继位之初,确有革故鼎新之意,能听取臣下谏言,也裁汰了一些不肖者。但他“宫闱妒悍”,惧内心理严重,以致后期不思朝政,沉湎于酒色之中;又听信谗言疏离太上皇赵昚,引起南宋的政治危机。他受父宋孝宗禅位而登基做皇帝以后,已经43岁。宋光宗体弱多病,又没有安邦治国之才,而且光宗听取奸臣谗言,罢免辛弃疾等主战派大臣,又由当时著名的妒妇、心狠手辣的李皇后来执政,奸佞当道。赵惇在位五年,“乾淳之治”的成果渐消,南宋开始由盛转衰。

宋光宗自己却光宗历来就与孝宗不和,宋孝宗逊位后他长期不去探望。绍熙五年(1194年),宋孝宗得病,宋光宗既不请人看病又不去探望孝宗,乃至孝宗病逝他也不服丧。因此,大臣韩侂胄和赵汝愚经过太皇太后允许,逼迫光宗退位。光宗只好让位于太子赵扩,自己闲居临安寿康宫,自称“太上皇”。庆元六年(1200年)九月十七日,由于光宗过于闷闷不乐就去世了,享年54岁,葬于永崇陵。谥号:宪仁圣哲慈孝帝,庙号:光宗,宋宁宗嘉泰三年(1203年)上谥号为循道宪仁明功茂德温文顺武圣哲慈孝皇帝。

宋宁宗 赵扩

宋宁宗赵扩(公元1168--1224年),南宋第四位皇帝,光宗次子,母慈懿皇后李氏。乾道五年(1169)十一月,为右千牛卫大将军。淳熙五年,迁明州观察使,封英国公。淳熙二年(1175)三月,迁安庆军节度使,进封平阳郡王。淳熙三年(1176)三月,为少保、武宁军节度使,进封嘉王。孝宗病,即帝位。

宁宗即位后,任用赵汝愚和韩侂胄。赵、韩两派斗争激烈。宰相赵汝愚倡导理学,引荐朱熹,企图组织韩侂胄参政。宁宗罢免了赵汝愚,韩党专权。又定理学为伪学,禁止赵汝愚、朱熹等人担任官职,参加科举。这就是“庆元党禁”。1202年,才宣布弛禁。宁宗还追封岳飞为鄂王,削去秦桧封爵,大快人心,打击了投降派。1206年,韩侂胄冒然北进而大败,被杨皇后所害,主和派把持了朝政。1208年,在史弥远的操纵下与金订立屈辱的“嘉定和议”, 向金朝称伯,自己称侄,又向金朝进贡金银,韩侂胄死后史弥远成为宋宁宗的宰相兼枢密使,独揽宋朝大政。史弥远恢复了秦桧的王爵和官职。宋宁宗时期,宋朝比较安定,百姓比较富裕。宋宁宗还恢复理学地位。嘉定十七年(1224年)病死于福宁殿。在位三十年,终年五十七岁,葬永茂陵。 谥号:仁文哲武恭孝帝,庙号:宁宗 ,加谥:法天备道纯德茂功仁文哲武圣睿孝帝。

宋理宗 赵昀

宋理宗赵昀(公元1205--1264年),是南宋第五位皇帝(1224--1264年)。太祖十世孙。父赵希(王卢),追封荣王,母全氏,宁宗养子。他在位时间是从1224年到1264年。

嘉定十四年(1221)八月,为右监门卫大将军,赐名贵诚。十五年(1222)五月,为邵州防御使。十七年(1224)八月,为皇子,改赐名赵昀,授武泰军节度使,封成国公。闰月,宁宗死,嗣帝位。

宋理宗本不是皇子,而只是宋朝皇家的一个亲戚,他是赵匡胤之子赵德昭的九世孙。他的前任宋宁宗死后,宰相史弥远废太子赵弘,立宋理宗为皇帝。宋理宗十分无能,登基后将所有国家事物都交给史弥远,自己对政务完全不过问,一直到1233年史死后宋理宗才开始亲政,但他依然对政治不感兴趣,将国家大事交给他的宰相丁大全处理,他本人崇拜理学。1234年南宋联蒙古国灭金。1259年,蒙古攻鄂州,宰相贾似道以宋理宗名向蒙古称臣,并将长江以北的土地完全割让给蒙古。景定五年(1264年)10月,理宗病死于临安,在位40年,终年60岁,葬于永穆陵。庙号:理宗,加谥:建道备德大功复兴烈文仁武圣明安孝帝/

宋度宗 赵禥

宋度宗赵禥(公元1240--1274年),在位1265年—1274年,在位10年),太祖十一世孙,父嗣荣王与芮,为理宗同母弟。淳祐六年(1246)十月,赐名孟启,授贵州剌史。七年(1247)正月,为宜州观察使。九年(1249)正月,授庆远军节度使,封益国公。十一年(1251)正月,改赐名赵孜,进封建安郡王。宝祐元年(1253)正月,为皇太子,改赐现名。授崇庆军节度使、开府仪同三司,进封永嘉郡王。二年(1254)十月,进封忠王。五年(1257)十月,为镇南遂安军节度使。景定元年(1260)六月,为皇太子。五年(1264)十月,即帝位。

宋度宗长大后十分昏庸无能。他即位时,金朝已经灭亡多年,北方元朝军队大举南下,国难当头,他却将军国大权交给奸臣贾似道,政治十分腐败黑暗,人民生活十分困苦,自己却依旧穷途奢侈,荒淫无道,沉湎于酒色之中,宋朝病入膏肓,无可救药,只有等着灭亡。北方元军多次出兵进攻南宋,宋廷虽腐朽,但是广大军民的抵抗,使得元军不得不撤回。度宗即位后,元军猛攻襄樊。这一次是决定南宋小朝廷兴亡的关键战役。然而贾似道密而不报,还说已经取胜,度宗在完全不予以审问的情况下竟对此言深信不疑。最后,元军于咸淳十年(1274年)初攻破围攻5年的襄樊,为宋朝敲响丧钟,宋度宗闻知顿时昏倒,但是他仍然借酒浇愁。不久就因酒色过度而死。1274年7月,度宗病逝于福宁殿,终年三十五岁,在位十年。葬于永绍陵。谥号:端文明武景孝帝,庙号:度宗。

宋恭帝 赵㬎

宋恭帝赵㬎(1271年-1323年),南宋第七位皇帝(1274年—1276年在位),宋度宗次子,母全皇后,是宋端宗赵昰之弟,宋末帝赵昺兄。咸淳九年(1273)十一月,左卫上将军,封嘉国公。十年(1274)七月,度宗死,即位。宋咸淳十年(1274年)十月,宋度宗驾崩,年四岁的赵㬎在奸相贾似道的扶持下登基做皇帝,是为宋恭帝,改明年为德祐元年。祖母谢太皇太后、母亲全太后垂帘听政。但军国大权依然在贾似道之手。当时元朝军已平定中国北方和西南,在取得南下最重要通道襄阳城的控制权之后,渡过长江向南宋首都临安(今杭州)进发。谢太皇太后一面在全国通令“勤王”,一面向元军乞和。势如破竹的元军在击破各地的防线,相继降服了长江中游诸州。1275年,贾似道率领的3万大军在芜湖与元军对战大败。不久,谢太皇太后和宋恭帝在舆论压力下诛贾似道,不过为时已晚,宋朝亡国在即。同年年中,元军已经占领了江东(今日的江苏省)大半的领土。1276年1月18日伯颜率领的元军兵临临安。南宋朝廷遣陆秀夫求和称侄不成,只好向元军投降,迁于上都,降为开府仪同三司、瀛国公。开始了长达47年的传奇的俘虏生涯,在西藏出家作为喇嘛,1323年5月,触犯文字狱被赐死。 谥号恭皇帝,无庙号。

宋端宗 赵昰

宋端宗,名赵昰(公元1268-1278年,在位3年),度宗长子,母淑妃杨氏,恭帝兄。恭帝被元掳往北方,陆秀夫等拥立他为帝。初为长建公。瀛国公即帝位,被封为吉王。元兵破临安,迁封益王、判福州、福建安抚大使。五月,称帝于福州。德祐二年(公元1276年)元军进逼临安时,他由驸马都尉杨镇等护卫,出逃福建。欲对宋室斩草除根的伯颜派兵追赶,未果而还。3月,赵昰等人到达福州,得知临安沧陷,恭帝被掳往北方。5月,陆秀夫、陈宜中、张世杰等人在福州拥立他为帝,改年号为“景炎”。端宗在位时,年仅8岁,朝臣陆秀夫等坚持抗元,力图恢复宋朝,但在元军的紧紧追击下,他只得由大将张世杰护卫着登船入海,东逃西避,疲于奔命。左丞相陈宜中对大局绝望,远走占城(今越南境内)。景炎三年(公元1278年)3月,端宗为躲避元将刘深的追逐,上船避入广州湾,一天夜间,「龙舟」不慎被颠覆,端宗落入海中,后被左右救起,已经喝了一肚子的水,而且就此起病,吓得好几天都讲不出话来。因元军追兵逼近,他又不得不浮海逃往冈州(今广东省雷州湾),经此颠簸,又惊病交加,景炎三年(1278年)5月8日病死于碙州,终年11岁,葬于永福陵(确切位置成谜,一说今广东省新会县南,一说今香港大屿山)。谥号:孝恭懿圣帝。

宋幼主 赵昺

赵昺(1272年——1279年),南宋亦是南宋第九位也是最后一位皇帝(1278年——1279年在位,在位2年),赵昺是宋度宗第三子,母修容俞氏。初为永国公。瀛国公即帝位,被封为信王。元兵破临安,迁为广王、判泉州兼判南外宗正。端宗立,封为卫王。端宗死,为帝。南宋于祥兴二年(1279年)3月在崖山海战中被元军大败,全军覆灭,陆秀夫遂背时年8岁的赵昺跳海而死,张世杰、杨太妃等人也相继投水殉国。南宋最后一位皇帝死去,宋王朝灭亡。深圳赤湾:南宋最后一位皇帝少帝魂魄归依之所

宋朝皇帝列表

宋朝(960~1279年)是中国历史上承五代十国、下启元朝的时代,根据首都及疆域的变迁,史学上分为北宋和南宋。宋朝历时320年,北宋历167年,南宋历153年,共有18帝。

960年,后周大将赵匡胤黄袍加身,建立宋朝。为了避免唐代末朝以来藩镇割据和宦官乱政的现象,加强了中央集权,采取重文轻武的施政方针,在军事上积弱。宋真宗、宋仁宗时期步入了盛世。1127年靖康之难,徽、钦二帝受金人掳去,北宋灭亡。

赵构南迁建立了宋王朝,史称“南宋”。后期,抗蒙战争连年,到1276年,元朝军队占领临安,1279年,8岁的小皇帝赵昺被大臣陆秀夫背著跳海而死,厓山海战后,宋朝彻底灭亡。

宋朝给人留下“积贫积弱”的印象,然而两宋时期民族融合和商品经济空前发展,对外交流频繁,文化艺术发展迅速,是中国历史上的黄金时期。是中国历史上经济与文化教育最繁荣的时代之一,儒学复兴,社会上弥漫尊师重教之风气,科技发展亦突飞猛进,政治也较开明廉洁,终宋一代没有严重的宦官乱政和地方割据,兵变、民乱次数与规模在中国历史上也相对较少。著名史学家陈寅恪言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”而西方与日本史学界中认为宋朝是中国历史上文艺复兴与经济革命的也颇有人在。宋朝灭亡,“崖山之后无中国”。

| 北宋皇帝列表,定都开封,共历167年,传九帝; | ||||||||

| 代 | 庙号 | 谥号 | 姓名 | 更名 | 年龄 | 在位 | 年号 | 统治时间 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 追谥* | 宋圣祖 | 上灵高道九天司命保生天尊大帝 | 赵玄朗 | - | - | - | - | 赵匡胤追谥 |

| 追谥 | 宋僖祖 | 立道肇基积德起功懿文宪武睿和至孝皇帝 | 赵朓 | - | - | - | - | 赵匡胤追谥 |

| 追谥 | 宋顺祖 | 惠元睿明皇帝 | 赵珽 | - | - | - | - | 赵匡胤追谥 |

| 追谥 | 宋翼祖 | 简恭睿德皇帝 | 赵敬 | - | - | - | - | 赵匡胤追谥 |

| 追谥 | 宋宣祖 | 昭武睿圣皇帝 | 赵弘殷 | - | - | - | - | 赵匡胤追谥 |

| 1 | 宋太祖 | 启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝 | 赵匡胤 | - | 50 | 16 | 建隆 乾德 开宝 |

960年-976年 |

| 2 | 宋太宗 | 至仁应道神功圣德文武睿烈大明广孝皇帝 | 赵炅 (原名匡义、光义) | 赵炅 | 59 | 21 | 太平兴国 雍熙 端拱 淳化 至道 |

976年-997年 |

| 3 | 宋真宗 | 应符稽古神功让德文明武定章圣元孝皇帝 | 赵恒 (原名德昌、元休、元侃) | 赵恒 | 55 | 25 | 咸平 景德 大中祥符天禧 乾兴 |

997年-1022年 |

| 4 | 宋仁宗 | 体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝 | 赵祯 (原名受益) | 赵祯 | 54 | 41 | 天圣 明道 景祐 宝元 康定 庆历 皇祐 至和 嘉祐 |

1022年-1063年 |

| 5 | 宋英宗 | 体干应历隆功盛德宪文肃武睿圣宣孝皇帝 | 赵曙 (原名宗实) | 赵曙 | 36 | 4 | 治平 | 1063年-1067年 |

| 6 | 宋神宗 | 绍天法古运德建功英文烈武钦仁圣孝皇帝 | 赵顼 (原名仲针) | 赵顼 | 37 | 18 | 熙宁 元丰 |

1067年-1085年 |

| 7 | 宋哲宗 | 宪元继道显德定功钦文睿武齐圣昭孝皇帝 | 赵煦 (原名佣) | 赵煦 | 25 | 14 | 元祐 绍圣 元符 |

1085年-1100年 |

| 8 | 宋徽宗 | 体神合道骏烈逊功圣文仁德慈宪显孝皇帝 | 赵佶 (金太宗降封昏德公,金熙宗追封天水郡王) | - | 54 | 25 | 建中靖国 崇宁 大观 政和 重和 宣和 |

1100年-1125年 |

| 9 | 宋钦宗 | 恭文顺德仁孝皇帝 | 赵桓 (原名亶,煊,金太宗降封重昏侯,金熙宗晋封天水郡公) | 赵桓 | 57 | 1 | 靖康 | 1125年-1127年 |

| 垂帘听政 | - | 昭慈圣献皇后 | 元祐皇后孟氏 | - | 58 | 1127年 | - | |

| 南宋皇帝列表,行在临安(今杭州),共历152年,传九帝; | ||||||||

| 代 | 庙号 | 谥号 | 姓名 | 更名 | 年龄 | 在位 | 年号 | 统治时间 |

| 10 | 宋高宗 | 受命中兴全功至德圣神武文昭仁宪孝皇帝 | 赵构 | - | 80 | 35 | 建炎 绍兴 |

1127年-1129年 1129年-1162年 |

| 11 | 宋简宗* (韩林儿追谥) |

正安帝(元懿太子) 靖文元懿殇孝皇帝(韩林儿追谥) | 赵旉 | - | 2 | - | 明受 | 1129年 |

| 12 | 宋孝宗 | 绍统同道冠德昭功哲文神武明圣成孝皇帝 | 赵眘(初名伯琮,后改名瑗,赐名玮) | 赵眘 | 67 | 27 | 隆兴 乾道 淳熙 |

1162年-1189年 |

| 13 | 宋光宗 | 循道宪仁明功茂德温文顺武圣哲慈孝皇帝 | 赵惇 | - | 53 | 5 | 绍熙 | 1189年-1194年 |

| 14 | 宋宁宗 | 法天备道纯德茂功仁文哲武圣睿恭孝皇帝 | 赵扩 | - | 56 | 30 | 庆元 嘉泰 开禧 嘉定 |

1194年-1224年 |

| 15 | 宋理宗 | 建道备德大功复兴烈文仁武圣明安孝皇帝 | 赵昀(原名与莒) | 赵昀 | 59 | 40 | 宝庆 绍定 端平 嘉熙 淳祐 宝祐 开庆 景定 |

1224年-1264年 |

| 16 | 宋度宗 | 端文明武景孝皇帝 | 赵禥(原名孟启) | 赵禥 | 34 | 10 | 咸淳 | 1264年-1274年 |

| 17 | * | 孝恭懿圣皇帝(尊号)/恭皇帝 | 赵㬎(xiǎn) | - | 52 | 2 | 德祐 | 1274年-1276年 |

| 18 | 宋端宗 | 裕文昭武愍孝皇帝 | 赵昰 | - | 10 | 2 | 景炎 | 1276年-1278年 |

| 19 | 宋怀宗 (韩林儿追谥) |

恭文宁武哀孝皇帝(少帝) | 赵昺 | - | 8 | 1 | 祥兴 | 1278年-1279年 |

*《宋史卷一·本纪·太祖》:太祖启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝讳匡胤,姓赵,涿郡人也。高祖朓,是为僖祖,仕唐历永清、文安、幽都令。朓生珽,是为顺祖,历藩镇从事,累官兼御史中丞。珽生敬,是为翼祖,历营、蓟、涿三州刺史。敬生弘殷,是为宣祖。

*宋简宗赵旉(1127.6-1129)本名赵旉,又名赵敷,即南宋正安帝、魏国公。宋高宗赵构之子,母亲为潘贤妃,苗刘兵变后,被苗傅和刘正彦软禁宋高宗,之后扶持登基即皇帝位时不满两岁,改元明受,从即位到退位共计26天。由于在位时间过短,又是幼君当政,为傀儡皇帝,所以不被认为是宋朝皇帝列表">宋朝皇帝之一。

*一些史料将赵㬎称作“宋恭宗”或“宋恭帝”,其实这并非他的庙号或谥号,由尊号“孝恭懿圣皇帝”演化而来。

*两宋十八位皇帝,改名的高达十位。其实这是仁治的一种表现,皇帝即位后,新皇帝名讳中的字,不能说,不能写,不能提,常用字改成生僻字方便百姓。

宋朝皇帝家族世系

赵弘殷生五子:长子赵匡济,早卒;次子赵匡胤;第三子赵炅(jiǒng,本名赵匡义,后改赵光义,又改赵炅);第四子赵廷美;第五子赵光赞。

赵匡胤生四子:长子滕王赵德秀、次子燕懿王赵德昭(其九世孙为宋理宗赵昀)、第三子舒王赵德林、第四子秦康惠王赵德芳(其六世孙为宋孝宗赵昚)。

赵光义生九子:长子楚王赵元佐、次子昭成太子赵元僖、第三子宋真宗赵恒、第四子商恭靖王赵元份、第五子越文惠王赵元杰、第六子镇恭懿王赵元偓(wò)、第七子楚恭惠王赵元偁(chēng)、第八子周恭肃王赵元俨、第九子崇王赵元亿。

赵德昭生赵惟吉。赵惟吉生赵守度。赵守度生赵世括。赵世括生赵令稼。赵令稼生赵子奭。赵子奭生赵伯旿。赵伯旿生赵师意。赵师意生赵希瓐(lú)。

赵希瓐生二子:长子赵昀(yún),入继为赵扩之嗣;次子赵与芮(ruì)。

赵与芮生赵禥(qí),赵禥过继给赵昀。赵禥生赵昰(shì)、赵显、赵昺(bǐng)。

赵德芳生赵惟宪。赵惟宪生赵从郁。赵从郁生赵世将。赵世将生赵令譮(huà)。赵令譮生赵子偁。

赵子偁生二子:长子赵伯圭;次子赵伯琮(cóng),在赵旉死后,过继给宋高宗赵构,称次子,并改名为赵昚(shèn)。

赵伯圭生九子:赵师夔(kuí)、赵师揆(kuí)、赵师垂、赵师禹、赵师皋、赵师岩、赵师弥、赵师贡、赵师卨(xiè)。

赵昚生四子:长子赵愭(qí)、次子赵恺(kǎi)、第三子赵惇(dǔn)、第四子赵恪(kè)。

赵师垂生赵希戭(yǎn)。

赵希戭生赵与訔(yín),赵与訔又名赵与告。

赵与訔生十子:赵孟頔、赵孟颁、赵孟硕、赵孟颂、赵孟頖(pàn)、赵孟颢(hào)、赵孟頫(fǔ)、赵孟吁、赵孟頵(yūn)、赵孟愿。其中,赵孟頫是元朝著名书画家。

赵愭,原名赵愉,生一子:赵挺。赵挺早卒,赵括遂命赵希璂(宋太祖赵匡胤的九世孙)入继为赵愭之嗣,同时赵希璂改名为赵思正,后又改为赵搢(jìn)。

赵恺生二子:长子赵摅(shū);次子赵抦(bǐng)。

赵抦生一子:赵垓(gāi)。赵垓早卒,赵扩遂命赵希瞿之子赵与愿入继为赵抦之嗣,更名为赵均,后又改为赵贵和,再改赵竑(hóng),称次子,封镇王。赵竑本是赵德昭后裔、赵匡胤的十一世孙。

赵惇,生二子:长子赵梃;次子赵扩。

赵扩生一子:赵埈(jùn)。赵埈早卒,遂命赵竑改入赵扩之嗣,更名为赵曮(yán),后又改为赵帱,再改赵询。

赵恒生赵祯,赵祯无子。

赵元份生赵允让;赵允让生赵曙,赵曙过继给赵祯。

赵曙生赵顼。赵顼生赵煦、赵佶。赵佶生赵桓、赵构。赵构生赵旉(fú),赵旉早卒。

宋朝历代皇后列表

北宋皇后列表及简介

太祖:孝惠贺皇后 孝明王皇后 孝章宋皇后

太宗:淑德尹皇后 懿德符皇后 明德李皇后

真宗:章怀潘皇后 章穆郭皇后 章献明肃刘皇后

仁宗:郭皇后 慈圣光献曹皇后

英宗:宣仁圣烈高皇后

神宗:钦圣献肃向皇后

哲宗:昭慈孟皇后 昭怀刘皇后

徽宗:显恭王皇后 郑皇后

钦宗:朱皇后

南宋皇后列表及简介

高宗:宪节邢皇后 宪圣慈烈吴皇后

孝宗:成穆郭皇后 成恭夏皇后 成肃谢皇后

光宗:慈懿李皇后

宁宗:恭淑韩皇后 恭圣仁烈杨皇后

理宗:谢皇后

度宗:全皇后

恭帝赵(xiǎn):无后

端宗赵昰:幼年无后

幼主赵昺:幼年无后

北宋皇帝皇后嫔妃

宋宣祖武昭皇帝 赵弘殷

1 昭宪皇后 杜夫人 正室、皇太后、初谥明宪皇后 ?-961年6月

生赵光继、陈国长公主、宋太祖赵匡胤、宋太宗赵匡义

宋太祖大孝皇帝 赵匡胤 960年—976年

1 孝惠皇后 贺夫人 正室 生燕懿王赵德昭、魏国大长公主、鲁国大长公主

2 孝明皇后 王皇后 继室、皇后 960年-963年12月

3 孝章皇后 宋皇后 皇后 968年2月-995年4月28日

宋太宗文武皇帝 赵匡义、赵光义、赵炅 976年—997年

1 淑德皇后 尹皇后 皇后

2 懿德皇后 符皇后 皇后

3 明德皇后 李皇后 德妃、皇后、皇太后、万安皇太后 984年12月-1004年3月15日

4 元德皇后 李夫人 陇西郡夫人、追封贤妃、皇太后 ?-997年12月

生汉恭宪王赵元佐、滕国公主、宋真宗赵恒

宋真宗元孝皇帝 赵德昌、赵元休、赵元侃、赵恒 997年—1022年

1 章怀皇后 潘皇后 皇后

2 章穆皇后 郭皇后 皇后 ?-1007年 生悼献太子赵祐

3 章献皇后 刘娥 美人、修仪、德妃、皇后、皇太后、初谥庄献明肃皇后、改谥章献明肃皇后

998年-1033年3月29日 前夫龚美 养宋仁宗赵祯

4 章懿皇后 李宸妃 崇阳县君、才人、婉仪、顺容、宸妃、追封皇太后、初谥庄懿皇后

-1032年2月 生宋仁宗赵祯

5 章惠皇后 杨淑妃 侧室、才人、婕妤、婉仪、淑妃、皇太妃、皇太后、保庆皇太后、初谥庄惠皇后 ?-1036年11月4日

6 昭静贵妃 沈贵妃 贵妃、皇太妃 1008年-1077年

宋仁宗明孝皇帝 赵受益、赵祯 1022年—1063年

1 慈圣皇后 曹皇后 皇后、皇太后、庆寿皇太后、太皇太后、追谥慈圣光献皇后1034年9月-1076年10月2日

2 温成皇后 张贵妃 清河县君、才人、修媛、美人、贵妃 1042年-1054年1月8日

生安寿公主、和宝公主

3 皇后 郭皇后 皇后、净妃 1024年-1032年12月23日

4 昭淑贵妃 周贵妃 美人、贵人、贤妃、贵妃 ?-1113年

生秦、鲁国贤穆明懿大长公主、燕、舒国大长公主。

5 贵妃 苗淑妃 淑妃、贵妃 生雍王赵昕、周、陈国大长公主

6 淑妃 董淑妃 淑妃 待查

7 德妃 杨修仪 美人、废黜、复封婕妤、修墾、修仪、追封德妃 ?-1073年

8 贤妃 冯贤妃 贤妃 9岁入宫 生鲁国公主、袞国大长公主

宋英宗宣孝皇帝 赵宗实 1063年—1067年

1 宣仁皇后 高滔滔 正室、皇后、皇太后、宝慈皇太后、太皇太后、追谥宣仁圣烈皇后 女中尧舜 1063年4月25日-1093年9月

生宋神宗赵頊、吴荣王赵颢、润王赵颜、益端献王赵頵\魏国大长公主、韩、魏国大长公主

宋神宗圣孝皇帝 赵仲鍼、赵顼 1067年—1085年

1 钦圣皇后 向皇后 正室、安国夫人、皇后、皇太后、隆祐皇太后、太皇太后、追谥钦圣宪肃皇后 1067年1月-1101年1月13日

生周国长公主

2 钦成皇后 朱德妃 宫人、才人、婕妤、德妃、皇太妃 1068年-1102年2月

生宋哲宗赵煦、楚荣宪王赵似、徐国长公主

3 钦慈皇后 陈美人 美人 1054年-1085年 生宋徽宗赵佶

4 惠穆贤妃 武贤妃 贤妃 生吴荣穆王赵佖

5 贵妃 宋贵妃 贵妃 生潭国贤孝长公主

6 贤妃 林贤妃 婕妤、贤妃 生燕王赵俁、越王赵偲、邢国公主

宋哲宗昭孝皇帝 赵佣、赵煦 1085年—1100年

1 昭慈皇后 孟皇后 皇后、废黜、复位皇后、废黜、复位皇太后、追谥昭慈圣献皇后

1092年5月16日-1131年4月

2 昭怀皇后 刘清菁 美人、婕妤、贤妃、皇后,皇太后 ?-1113年2月

生献愍太子赵茂两月夭 自缢而死

宋徽宗显孝皇帝 赵佶 1100年—1125年

1 显恭皇后 王皇后 顺国夫人、皇后 1100年-1108年10月 生长子宋钦宗赵桓、崇国公主

2 显肃皇后 郑皇后 贤妃、淑妃、贵妃、皇后、皇太后、宁德皇太后 ?-1130年9月 被金人所掳

3 明达皇后 刘贵妃 贵妃 ?-1113年 生益王赵棫,祁王赵模,信王赵榛

4 明节皇后 刘贵妃 宫人、废黜、复位淑妃、贵妃 ?-1121年 生建安郡王赵柍、嘉国公赵椅、

英国公赵楒,和福帝姬

5 显仁皇后 韦贤妃 宫人、平昌县君、才人,婕妤、婉容、皇太后 ?-1159年9月 生宋高宗赵构

被金人所掳 后返国

6 懿肃贵妃 王贵妃 贵妃 生鄆王赵楷、莘王赵植、陈国公赵機、惠淑帝姬、康淑帝姬、顺德帝姬、柔福帝姬、沖懿帝姬

7 贵妃 乔贵妃 宫人、贵妃 被金人所掳,死于五国城

8 皇妃 崔氏 皇妃

宋钦宗仁孝皇帝 赵亶、赵烜、赵桓 1125年—1127年

1 仁怀皇后 朱皇后 皇后 1125年-1127年 生皇太子赵諶 被金人所掳

2 慎德妃 朱德妃 德妃 被金人所掳。

南宋皇帝皇后嫔妃

宋高宗宪孝皇帝 赵构 1127年—1162年

1 宪节皇后 邢秉懿 嘉国夫人、皇后、初谥懿节皇后 1127年5月1日-1139年

康王妃,被金人掳走 高宗遥册

2 宪圣皇后 吴皇后 义郡夫人、才人、婉仪、贵妃、皇后、皇太后、太皇太后、追谥宪圣慈烈皇后 1143年-1193年10月 收赵伯玖为养子

3 贵妃 刘贵妃 才人、婕妤、婉容、贵妃 ?-1187年

4 贵妃 张贵妃 永嘉郡夫人、婉容、淑妃、贵妃 ?-1190年

5 贤妃 张婕妤 才人、婕妤、追封贤妃 1127年-1142年 收宋孝宗赵昚为养子

6 贤妃 潘贤妃 贤妃 1127年5月1日-1148年 生元懿太子赵敷

7 婉仪 刘婉仪 宜春郡夫人、才人、婉仪

8 郡君 姜醉媚 侧室、郡君 被金人掳走

9 郡君 田春罗 侧室、郡君 被金人掳走,死于北迁途中

宋孝宗成孝皇帝 赵伯琮、赵瑗、赵玮、赵眘 1162年—1189年

1 成穆皇后 郭夫人 正室 生宋光宗赵敦

2 成恭皇后 夏皇后 宫人、齐安郡夫人、贵妃、皇后、初谥安恭皇后 1163年-1167年

3 成肃皇后 谢皇后 宫人、咸安郡夫人、婉容、皇后、皇太后、寿成皇太后、太皇太后 1167年10月-1203年

4 贵妃 蔡贵妃 婉容、贵妃

5 贤妃 李贤妃 婕妤、贤妃

宋光宗慈孝皇帝 赵敦 1189年—1194年

1 慈懿皇后 李凤娘 皇后、皇太后 1189年-1200年 生宋宁宗赵扩

2 贵妃 黄贵妃 宫人、贵妃 1189年-1191年11月 被李凤娘命人乱棍打死

宋宁宗恭孝皇帝 赵扩 1194年—1224年

1 恭淑皇后 韩皇后 正室、新安郡夫人、崇国夫人、皇后 1168年-1200年

2 恭圣皇后 杨皇后 宫人、婕妤、贵妃、皇后、皇太后、追谥恭圣仁烈皇后 1202年-1232年12月

3 贵妃 曹贵妃 美人、贵妃

宋理宗安孝皇帝 赵与莒、赵贵诚、赵昀 1224年—1264年

1 皇后 谢道清 皇后、皇太后、寿和圣福皇太后、太皇太后、贬为寿春郡夫人?-1276年3月19日

2 贵妃 贾贵妃 贵妃

3 贵妃 阎贵妃 贵妃

宋度宗景孝皇帝 赵孟启、赵孜、赵禥 1264年—1274年

1 皇后 全皇后 皇后、皇太后 1267年-1276年3月19日 生宋恭宗赵显 宋朝灭亡后于正智寺出家为尼

2 淑妃 杨淑妃 淑妃、皇太后 生宋端宗赵昰、宋末帝赵昺 投海而死

3 贵嫔 胡贵嫔 贵嫔 1272年出家为尼。

4 修容 俞修容 修容

宋皇朝废黜皇后为啥属历朝最少

自秦始皇实行帝制以来,皇帝与皇后,有并存的,有并废的,也有帝存废后的,还有皇后复废复立的。据史学家统计,两汉至清朝,先后有五十多位皇后被废,两汉最为盛行,有十六个皇后被废。唐、明、清较少,有三、五个废后。值得注意的是,宋朝三十七个皇后中,不是崩逝后追谥封号,便是神主享于太庙。仅有宋仁宗赵祯的郭皇后被废,为中国历年之最。仁宗不欣赏郭氏,想立美丽的张氏为后,但在临朝主政的刘太后主持下以势封郭氏为后,最终强扭的瓜不甜,仁宗还是借口郭氏无子而废,出居瑶华宫。

再是宋哲宗孟皇后一度废黜,又被宋徽宗复立为后,后来由于政局变动,再次被废,但到宋高宗赵构时,又尊她为皇太后。

皇后被废的原因很复杂,与其所处的历史背景、政局动荡、奸臣作崇以及自身因素有关。诸如无子嗣、皇帝被废杀、族属犯罪等。宋朝之所以只有一个皇后被废,主要有以下几点:

一、贤后多,感情深,皇帝不会轻易废后。皇帝也是人,对待皇后是立还是废,也取决于皇后对他和他对皇后的感情如何。如果对皇后看不上眼,感情淡薄,那怕处于某种压力,暂时册立为后,久而久之,也会借故被废。

例如,汉景帝刘启的祖母薄太后,为了巩固薄氏家族地位,把娘家远房孙女薄氏先选为太子刘启的妃子,刘启即位,薄氏册立为后,勉强凑成了刘薄联姻,做了二十年夫妻,但刘启对祖母指婚为妻的薄后并没有感情,一直得不到宠爱,也没有生下子嗣,最终还是废为庶人,退居别宫。相反, 宋太祖赵匡胤的王皇后,夫妻感情致深,是位贤后,他“恭勤不懈,仁慈御下”、“常服宽衣,佐御膳,善弹筝鼓琴,早上起床,便会诵读佛书,事奉杜太后致孝,就没有被废。王后崩,太祖继立宋氏为后,太祖暴崩,皇弟赵光义继位(太宗),宋后仍没有被废,且祔享太庙,因是皇嫂,只得将宋后移居东宫,直到去世。

宋朝皇帝不废皇后似乎是一种传统, 宋高宗赵构的封后做法便是一例。他还在康王时所封的嘉国夫人邢氏,随徽、钦二帝被金军劫掳北去,高宗在不知她死活,不能面授册封礼义的情况下,还遥册邢氏为皇后,这样,邢皇后实际上挂名虚位了十六年,直至绍兴十二年高宗得知邢氏死于五国城,才正式册立吴氏为继后。

二、皇帝被掳,皇后同遭劫难,不可能废黜。例如,宋徽宗前四个皇后病逝,其郑皇后和宋钦宗朱皇后,均在靖康之难汴京陷落时,与徽、钦二帝一起为金军所掳,同死于五国城。又如,元军南下,不战而胜,进入临安城,恭帝赵顯以及全太后(度宗赵祺的全皇后)被俘北去,解押到元大都(今北京市内),忽必烈废恭帝为瀛国公,全太后在正智寺出家为僧而终。所有这些皇后,与皇帝同赴国难,自然也就没有废后一说了。

三、金军大肆南侵,政局垂危,皇帝与皇后能够患难与共。宋朝的敌患比较特殊,政局不稳,皇位动摇。如南宋一百五十二年间,先后有九位皇帝更替,在位时间较短,如,光宗赵惇五年、端宗赵昰二年,卫王赵昺才一年。

金军南侵,长驱直入,使皇帝夫妻不离不弃,东躲西逃,疲于奔命,经常处于恐慌不安、躲避外藩追赶的环境之中,皇帝没有意愿、精力和时间考虑皇后的废立问题。期中:

有三位皇帝属于退位禅让,他们在位时都没有废后。如:高宗赵构,因金军南侵加剧,其统治地位实在难以维持,不得不宣告退位;孝宗赵昚,自己见机行事,主动宣布退位,自称太上皇,顺利传位给了太子赵惇; 光宗赵惇,因与太上皇孝宗赵眘不和,谢太后(孝宗母)下诏,由孙子赵扩即帝位(宁宗),让儿子光宗退位当了太上皇。

有四位皇帝病逝,他们身前也没有废后:宁宗赵扩、理宗赵昀、度宗赵祺、瑞宗赵昰都是自然死亡。他们的皇后或崩逝在先,或病死在他们之后,都不曾被废,都能得以善终。

四、历代皇帝正常过渡,没有废帝,也就不会因此而废后。纵观大宋朝,传承三百多年,但朝廷内部没有发生一起谋变篡权夺取皇位的事件,都属于正常过渡。有些帝位,看似不正常,实则正常。例如太祖赵匡胤是位孝子,没有世袭,兄终弟及,舍子传弟,是誓守和尊从母亲杜太后“国有长君,社稷幸福”的金匮遗言,兄有愿,弟有意,顺势而为的结果,没有出现废后现象。又如哲宗赵煦,是在高太后垂帘听政把持朝政下,主持操办顺利拥立为太子和皇帝的,更替之际没有出现废后现象。再如孝宗赵昚,因高宗无子,才作为养嗣子,育于宫中,后立为太子,直至即位。高宗的吴皇后即使无子也没有被废,并且历经了高、孝、光、宁宗四朝,在后位(含太后)长达五十五年,是历史上在后位最长的皇后之一。

宋朝的 “立国精神”

宋朝在中国历史上占有独特的地位。学者们对宋朝的评价很高,陈寅恪先生说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”

不仅如此,还有学者认为,宋朝是中国古代社会发展的一个分水岭。胡适把宋朝比作中国历史上的文艺复兴时期,甚至是一个“革新的世纪”。日本学者内藤湖南也说:“唐代是中世的结束,而宋代是近世的开始。”

文治的繁荣

宋朝是由职业军人开创的朝代。其他朝代的开创者如刘邦、李渊、朱元璋等,虽然也是“马上得天下”,但他们都不像宋朝的开创者赵匡胤这样,原本就出身于职业军人。

但是,宋朝这样一个由职业军人开创的朝代,却在军事上显得比较弱势,而在政治、经济和文化上有比较充分的发展。

与其他朝代相比,宋朝的士大夫才开始正式在权力世界发挥作用,与皇帝“共定国是”。

宋仁宗时期,后宫的妃嫔找到仁宗走后门,希望亲属有所升迁。仁宗说,这事我说了不一定管用,朝廷不会放行。妃嫔们都不信:皇帝金口玉言,谁敢不从?于是,宋仁宗就为她们写了条子,她们感激不已拜谢而去。结果,朝廷果然顶了回来。这几个妃嫔才知道,皇帝批的条子也不好使。

士大夫构成的执政群体,对皇帝的意志形成了制衡,这是宋朝政治繁荣的一个重要原因。

同时,宋朝的民间生活也比较繁荣,人们的文化艺术修养水准很高,历史上赫赫有名的“唐宋八大家”中,有6个都在宋朝。

比起唐朝的盛大华贵,宋朝显得清平深邃。比如,都是写庐山,唐朝的李白与宋朝的苏轼写出来的就不一样。

李白在《望庐山瀑布》中说:“飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”

苏轼在《题西林壁》中则说:“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

一个浪漫,潇洒豪迈,风神俊逸;一个平实,富含哲理,筋骨内敛。

可以说,唐朝是古典文化的巅峰,而宋朝是近代文化的滥觞。

防范的精神

宋朝形成如此独特的气象,与宋朝立国之初的基本精神不无关系。欣赏和理解宋朝,从宋朝的立国精神着手,不失为一个门径。

宋朝是继五代十国之后建立的一个朝代。自唐代“安史之乱”以来,200多年的宦官专权、藩镇割据的局面,给当时的人们造成了很大的震撼。

五代时期,梁、唐、晋、汉、周五个朝代总共才维持53年,走马灯一样更换了8个姓氏的14个皇帝。前面的五代旋兴旋废,继之而起的宋朝,是不是短命的第六代呢?这是宋朝的立国者要回答的头号问题。

宋太祖赵匡胤和他的小伙伴们,最关心的就是如何才能使宋朝长治久安。虽然经过“斧声烛影”的历史悬案,赵匡胤被弟弟赵光义取而代之成为宋太宗,但是赵光义仍然稳定延续了他兄长的政策。而且,赵光义团队把宋太祖的功业进行了总结,用八个字高度凝练地进行了概括:事为之防,曲为之制。

这八个字,翻译成今天的白话,就是任何事情都要防微杜渐,都要事先预防,而且要委曲周全地进行制约。这是一种以“防弊”为中心的制衡原则,是宋太祖奠定的宋朝制度的核心精神。

跨越三百年的宋朝也经历了一系列变革,从范仲淹主持的“庆历新政”到王安石变法,调整了许多政策。但是,作为“祖宗之法”的“事为之防,曲为之制”的精神,却是极为稳定的。即使是对“祖宗之法”提出过批评的王安石,也跟宋神宗说,新法“关防未尽”。这就是说,在设置制约防范方面,新法还没有做到尽善尽美。

稳定的内核

宋朝防范的重点是什么?宋太宗赵光义在和辅臣的一次对话中说:“外忧不过边事,皆可预为之防。惟奸邪无状,若为内患,深可惧焉。”

帝王最要当心防范的,是内部的变乱因素。守内虚外,是赵宋政治部署的基本调子。

从机构布局看,唐、宋也形成了很大差别。唐朝是皇帝领导下的三省六部制,重要事务御前议定,大体上是由中书省出令,门下省复核,尚书省执行,发往六部。宋朝是二府制,皇帝仍然至高无上,然后,中书门下管民政,枢密院管军政,两府之外还有三司管财政,御史台管监察。

唐朝是纵向的流程分工,中书出令、门下审核,从而形成制约;宋朝是横向的事务分工,民政、军政、财政、监察相互分立,各自向皇帝负责,从而更加强化了君主集权。

除了机构设置的变化,宋朝还特别强调谨守“祖宗之法”。这保持了制度的稳定性,同时也是宋朝维系内部政治平衡的重要方式。

宋真宗时期,有一个宦官叫刘承规很受宠信。皇帝想要授予他节度使名衔,宰相王旦就不答应。王旦说:“陛下所守者祖宗典故,典故所无,不可听也。”意思就是,祖宗没这么干过,你也不能这么干。以这种方式,劝阻了皇帝的错误决策。

史学家史罗齐说过:“一切历史都是当代史。”实际上,祖宗的形象塑造和言行记录,是由文人完成的。“祖宗之法”反映着士大夫对帝王行为规范的诠释。它由此也成为皇帝和文人官僚之间博弈的结果,是对朝廷政治运作的一种有效制约。

相比于以往的朝代,宋朝的君主集权在强化,但同时对君权的限制也在增强。当时士大夫追求一种“内圣外王”的政治境界,内圣要求皇帝“正君心”,而士大夫们也纷纷致力于让皇帝成为“尧舜之君”,这就形成了限制君权、规范君主的风气。

清末学者严复曾说:“若研究人心、政俗之变,则赵宋一代历史最宜究心。”从唐朝中期到宋朝的几百年,整个社会不断地走向平民化、世俗化、人文化,终于在宋朝形成了一个高峰。或许,正如国外研究学者所说,宋朝的经济文化成果“可以和欧洲的文艺复兴时期等量齐观”。

宋朝的立国精神是——苟且偷安

任何新兴的政权,初起的时候,都会有一段时间具有相当强大的战斗力,只有宋朝不一样,它一开始就高度疲惫,同样是中国的朝代,唐王朝黄金时代,如生龙活虎一样使山河动摇,可是一进入宋朝,却成了病夫一样,不堪一击。

为什么同样是王朝,宋朝显得如此弱不经风那,这时我们不得不提及宋朝的立国精神——“苟且偷安”,由于宋朝从开国皇帝赵匡胤开始,他就在压制手下文臣和大将的权利,使的这些人空有实名,没有实权,造成了国家改革上抱残守缺,军事上兵不能战的结果。

通过还原历史阐述分析,宋朝的立国精神为什么会是苟且偷安。

——陈桥兵变,因为宋朝江山也是赵匡胤通过陈桥兵变,赵黄袍加身“巧取豪夺”来的,他害怕这一幕再次上映,所以才会削弱文臣武将的兵权。赵匡胤的皇位来路不正,因此他始终害怕自己手下文臣武将会效仿他。

《宋史》:七年春,北汉结契丹入寇,命出师御之。次陈桥驿,军中知星者苗训引门吏楚昭辅视日下复有一日,黑光摩荡者久之。夜五鼓,军士集驿门,宣言策点检为天子,或止之,众不听。迟明,逼寝所,太宗入白,太祖起。诸校露刃列于庭,曰:“诸军无主,愿策太尉为天子。”未及对,有以黄衣加太祖身,众皆罗拜,呼万岁。

——杯酒释兵权,赵匡胤解除将领兵权:宋朝刚刚建立,赵匡胤害怕后周之事重蹈覆辙,就开始加强对军队的控制,赵匡胤鉴于当时已控制局势,就开始着手陆续采取了一些措施,逐步加强中央集权。为此,他特意在退朝以后,宋太祖把石守信等禁军高级将领留下喝酒,喝得正高兴的时候,赵匡胤就开始敞开心扉说一些话,说自己害怕黄袍加身的事情在自己身上重演,弄的自己现在彻夜难眠,石守信等众将一听,知道已经受到猜疑,弄不好还会引来杀身之祸,所以各位大将都向赵匡胤磕头求饶求生路,赵匡胤让这些大将放弃兵权,告老还乡,颐养天年,大将一听能保全身家性命,全部答应下来了。就这样赵匡胤解决了自己的一个心事。

如果说黄袍加身是赵匡胤的建功立业政治的手段,那么杯酒释兵权就是宋太祖为加强皇权,巩固统治所采取的一系列政治军事改革措施的开始,但是杯酒释兵权后续造成了将领的凋零,也使的宋朝的对外政策成了兵不能用,只能苟且偷安。

宋朝军队外松内紧,皇帝指挥的禁军实力强于地方军。

宋帝国的武装部队,分为两种:一种是称为“禁军”的国防军,一种是称为“厢军”的地方团队,地方团队全是老弱残兵,分散各地,维持地方治安,国防军则是精锐,全部都集中在首都开封。遇到战争,即由中央临时委派一位文职人员来担任统帅,率领出征,而负责实际作战的将领,也处于临时委派,他们虽然是职业军人,但对所统率的部下,却一无所知。

战争结束的时候,统帅把军权交出来,将领则调往别的地方,士兵则返回自己的营区,这样的好处是,统帅和将领不熟悉,将领和士兵不熟悉,绝对不会发生城桥式的兵变,不过,正因为如此,再多的部队只不是是一群乌合之众,不但不能担当大的攻击,连承受“创伤”的能力也很差。

文官担任统帅,尤其是这拖后腿的有害制度使的将帅都是胆小鬼,例如澶渊之盟那一年,主帅王钦若,看到辽国军队从城下经过,吓得屁股尿流,躲在城墙后窥视。这个时候,我们可以想一想,宋朝边境线的战斗力有多弱。

因此,宋朝军队的政策使的禁军强,地方军弱,这也是为什么宋军对待辽国等外族侵略的时候,束手无策的原因。

宋朝奸臣当道,出了一批的投降派。宋代奸臣非常多,投降派和主和派占了大部分,如蔡京、童贯、秦桧、梁师成、朱勔、李彦、贾似道等人,这些人在朝中,奉行割地、称臣、纳贡的议和政策。阻止恢复失地;同时结纳私党,斥逐异己,屡兴大狱,并且对于那些主战派,还有抵抗外族势力的大将进行打压迫害,使的宋朝政府出现了内无良臣,外无良将的局面,在面对辽,金、西夏、蒙古、等外族,一直至于被动挨打的局面。

综上所述:从用人,用兵,以及对外政策上,宋国统治者为了维护自己的中央集权,颁布了致命的有害的政令,致使宋国的国立精神一直是苟且偷安,到宋代快灭亡的时候,宋代的这种国力精神还在延续。

宋朝地图

北宋二十三路和南宋十六路

北宋二十三路

| 路名 | 属府 | 属州 | 属军 | 属监 |

|---|---|---|---|---|

| 京畿路 | 开封(东京) | |||

| 京东东路 | 齐、青、密、沂、登、莱、潍、淄 | 淮阳 | ||

| 京东西路 | 应天(南京) | 兖、徐、曹、郓、济、单、濮 | ||

| 京西北路 | 河南(西京)、颍昌 | 郑、滑、孟、蔡、陈、颍、汝 | 信阳 | |

| 河北东路 | 大名(北京) | 澶、沧、冀、瀛、博、棣、莫、雄、霸、德、滨、恩 | 乾宁、永静、保定、信安 | |

| 河北西路 | 真定 | 相、定、邢、怀、卫、洛、深、磁、祁、赵、保 | 安肃、永宁、广信、顺安 | |

| 河东路 | 太原 | 潞、晋、绛、泽、代、忻、汾、辽、宪、岚、石、隰、麟、府、丰 | 咸胜、平定、苛岚、宁化、火山、保德 | |

| 永兴军路 | 京兆、河中 | 解、陕、商、虢、同、华、耀、延、鄜、坊、庆、环、邠、宁、丹 | 保安 | |

| 秦凤路 | 凤翔 | 秦、陇、成、凤、泾、渭、原、熙、河、岷、兰、阶 | 德顺、镇戎、通远 | |

| 两浙路 | 杭、越、蘇、润、湖、婺、明、温、台、处、衢、睦、秀、常 | |||

| 淮南东路 | 扬、亳、宿、楚、海、泰、泗、滁、真、通 | |||

| 淮南西路 | 寿、庐、蕲、和、舒、濠、光、黄 | 无为 | ||

| 江南东路 | 江宁 | 宣、歙、池、江、饶、信、太平 | 广德、南康 | |

| 江南西路 | 洪、虔、吉、袁、抚、筠 | 兴国、南安、临江、建昌 | ||

| 荆湖北路 | 江陵 | 鄂、安、复、鼎、澧、峡、岳、归、辰、沅、诚 | ||

| 荆湖南路 | 潭、衡、道、永、郴、邵、全 | 桂阳 | ||

| 福建路 | 福、建、泉、南剑、漳、汀 | 邵武、兴化 | ||

| 成都府路 | 成都 | 邛、眉、蜀、彭、绵、汉、嘉、简、黎、雅、茂、威 | 陵井 | |

| 梓州路 | 梓、遂、果、资、普、昌、戎、泸、合、荣、渠 | 怀安、广安 | 富顺 | |

| 利州路 | 兴元 | 利、洋、阆、剑、巴、文、兴、蓬、龙 | ||

| 夔州路 | 夔、黔、施、忠、万、达、涪、渝、开 | 云安、梁山、南平 | 大宁 | |

| 广南东路 | 广、韶、循、潮、连、梅、南雄、英、贺、封、端、新、康、南恩、惠 | |||

| 广南西路 | 桂、容、邕、融、象、昭、藤、龚、浔、柳、贵、宜、宾、横、化、高、雷、钦、白、郁林、廉、琼 | 昌化、万安、朱崖

|

南宋十六路

| 路名 | 属府 | 属州 | 属军 | 属监 |

|---|---|---|---|---|

| 两浙东路 | 绍兴、庆元、瑞安 | 婺、台、处、衢 | ||

| 两浙西路 | 临安、平江、镇江、嘉兴、建德 | 安吉、常 | 江阴 | |

| 江南东路 | 宁国、建康 | 徽、池、饶、信、太平 | 南康、广德 | |

| 江南西路 | 隆兴 | 江、赣、吉、袁、抚、瑞 | 兴国、南安、临江、建昌 | |

| 淮南东路 | 扬、楚、海、泰、泗、滁、真、通、安东 | 高邮、招信、淮安、清河 | ||

| 淮南西路 | 寿春、安庆 | 庐、蕲、和、濠、光、黄 | 六安、无为、怀远、镇巢、安丰 | |

| 荆湖南路 | 宝庆 | 潭、衡、道、永、郴、全 | 茶陵、桂阳、武冈 | |

| 荆湖北路 | 江陵、德安、常德 | 鄂、复、澧、峡、岳、归、辰、沅、靖 | 荆门、寿昌、汉阳、信阳 | |

| 京西南路 | 襄阳 | 随、房、均、郢 | 光化、枣阳 | |

| 广南东路 | 英德、肇庆、德庆 | 广、韶、循、连、潮、梅、南雄、封、新、南恩、惠 | ||

| 广南西路 | 静江、庆远 | 容、邕、融、象、昭、梧、藤、浔、柳、贵、宾、横、化、高、雷、钦、郁林、琏、琼、贺 | 南宁、万安、吉阳 | |

| 福建路 | 建宁 | 福、泉、南剑、漳、汀 | 邵武、兴化 | |

| 成都府路 | 成都、崇庆、嘉定 | 邛、眉、彭、绵、汉、简、黎、雅、茂、威、隆 | 永康、石泉 | |

| 潼川府路 | 潼川、遂宁、顺庆 | 资、昌、普、叙、江安、合、荣、渠 | 长宁、怀安、宁西 | 富顺 |

| 夔州路 | 绍庆、咸淳、重庆 | 夔、施、万、开、达、涪、恩、播 | 云安、梁山、南平 | 大宁 |

| 利州路 | 兴化、隆庆、同庆 | 利、洋、沔、巴、阆、蓬、政、金、阶、西和、凤 |

宋朝的地方行政区划,基本上是两级制,即府、州、军、监为一级,县为一级。在西南少数民族地区,继承了唐朝的羁縻制度,也可以算是一定程度上的民族自治。

宋朝的地方官均以中央官吏派出任“知XX事”,高级官吏则称“判XX事”。以州为标准单位,多称“知X州军州事”。知州照例兼厢军正印职。除知州外,每州设“通判”一人,其地位类似隋朝通守。州一级发出文件,必须通判签署,才能生效。目的就是要牵掣一下知州的权力。县一级的官吏,主要有知县、县丞、主簿和县尉。知县由中央派出的官吏担任,也是一种差遣。

府、州、军、监以上的大区称“路”。路是直辖于中央并高于的一级监察区。路一级的机构和职官,有监司和帅司。监司包括:“漕司(即转运司,长官称转运使),负责一路的财赋和监察;宪司(即提点刑狱司,长官称提点刑狱公事),负责一路刑狱;仓司(即提举常平司,长官称提举常平公事)负责一路的仓储。宪司和仓司也有监察责任,因而路一级可视为监察区。帅司,即安抚司(经略安抚司),长官为安抚使。安抚使照例兼任禁军军区的马步军都总管等军事职官,同时兼任某州、某府的地方官知州或知府。因此,安抚使下设有管军的幕职官和管地方事务的曹掾官。安抚使兼禁军首领又兼地方长官,权限较宽。为防止安抚使权力过重造成危害,因而安抚使要受路一级监司的监察,同时要受到下属的“走马承受”的监视,“走马承受”可直接向朝廷汇报安抚使的情况。由于路一级的军、政、财、监四权分散,无统辖各权的职官,因而宋朝地方行政区划和官员始终没有正式形成三级制。

宋朝的节度使、观察使,名存而实废,两使下的幕职官、曹掾官与唐代不同,仅是闲差。

宋朝很重视总结前朝政制利弊,并加以改革和调整,以加强专制主义中央集权,收到一定的效果。但去掉一些旧隐患,又生长出一些新弊端,影响着宋王朝国力的发展。

北宋前期,各路皆置转运使和提点刑狱,有些路常置安抚使,各设官衙办事。安抚使司俗称“帅司”,由本路最重要的州府长官兼任,主管一路的军政,也兼管民政、司法和财政等。转运使俗称“漕司”,主管所领州县的水陆转运和财政税收,兼管司法和民政等。提点刑狱俗称“宪司”,主管一路的司法,兼管财政等。宋神宗时增设提举常平司,俗称“仓司”,主管本路常平、义仓、免役、市易、坊场、河渡、水利之事,南宋时与提举茶盐司合并,增管茶盐。此外,又设提举坑冶、茶马、市舶等司,漕、仓、宪等司总称监司。监司号称“外台”,具有监察职能,权任颇重。

在宋代,观察使又称监司官,每一路共有四个监司官,普通成为帅、漕、宪、仓。“帅”是安抚使,掌一路兵工民事,领军旅禁令,赏罚肃清。“漕”是转运使,掌财赋,领登耗上供,经费储积。“宪”是提刑按察使,掌司法,领狱讼曲直,囚徒详复。“仓”是提举常平使,掌救恤,领常平义仓,水利敛散。这四个就等于都不是地方长官,而是中央派到地方来监临指挥地方的。在唐代的州县,只要奉承一个上司,即观察使,而宋代则要奉承四个上司,即帅、漕、宪、仓,那可想地方官之难做了。此四司中,以漕使,即转运使为最重要。地方财政,都在他手,他须把地方全部财富转运到中央去。

宋朝路的设置有效的规避了这两种极端现象。表面上看,宋朝的路和唐朝的道,甚至和西汉的刺史部都是很相似的,法理上似乎也是这么回事。其实仔细分析一下,决非如此。除了《禹贡》九州以外的历代,行政区也好,监察区也好,军事区也好,都会有一个机构(或是一级政府,或是一个官职)来履行其职能。宋朝的路却没有设立一个这样的机构,每路设四个司:转运使司,简称漕司,长官为转运使,负责一路的财赋和监察;提点刑狱司,简称宪司,长官为提刑官(《洗冤录》的作者宋慈即任此职),负责一路刑狱;提举常平司,简称仓司,长官为常平使,负责一路的仓储;经略安抚司,简称帅司,长官为安抚使,负责一路军事。而这四个司都属于中央的派出机构,分别执行中央各部门的命令,并没有一个凌驾四司之上的机构或个人,也就是说,路无方伯。这样一来,路的财、政、刑、兵等权分属不同的机构和个人掌管,也就不会对中央形成什么太大的威胁了。需要说明的是,宪司和仓司也有监察责任,因此路一级一直被视为监察区。这四个司已经基本含概了一级政府的主要行政职能,它不同于纯粹作为监察区的西汉“刺史部”和唐朝“道”,作为一个监察区多少有些牵强,应该算做“非典型行政区划”,至少也是“行政性的监察区”吧。终宋一代,行政区划很少变迁,也是其政治稳定的一个重要原因。

唐朝监察机构道的划分是以山河地理为主要原则的,宋朝路的划分则是在唐朝的基础上,兼顾了经济和人文的差异性,从而更加科学。唐中叶后,道实际上已名存实亡,节度使所辖之地虽不少称道,但道制监察机构已混乱不堪,这为宋代改革为路制准备了条件。由于南方经济的迅速发展并超过北方,南方的版图得以进一步细化,尤其是古扬州地区,江西、福建已经和今天的版图差不多了,吴越地区独立为两浙路,以徽文化为核心的皖南及周边地区为江南东路,淮河下游为淮南东路。华东地区这样合理的划分,无论是从地理、风俗、语言、经济形态来说,即使在今天而言都是极具参考价值的。

道改为路

宋初力平群雄,疆域区划难以顾及,太宗因袭唐朝旧制,略事改革,分全国为13道:河南道、关西道、河北道、河东道、淮南道、江南东道、江南西道、陇右道、山南东道、山南西道、剑南东道、剑南西道、岭南道。但不久,在993年(淳化四年)把全国又合并为两京(东京、西京)10道;去陇右、山南东、山南西三道,并剑南东、西道为一;改岭南为广南道;增设两浙道。但第二年即废,于是正式废去道制,改为路制。

宋代行政区划:北宋二十三路和南宋十六路

其实在宋太宗初年,979年(太平兴国四年)已设21路,第三年后又为19路,989年(端拱二年)改为17路,992年(淳化三年)有16路。可见,在淳化五年以前的15年中,宋太宗一直实行“道”、“路”并存的行政区划制。淳化五年后,全国设路也未有定规。在997年(至道三年)始定天下为15路(名称上道改为路):京西路、京东路、河北路、河东路、陕西路、淮南路、江南路、两浙路、福建路、荆湖南路、荆湖北路、广南东路、广南西路、西川路、峡西路。1020年(天禧四年)增至18路,宋真宗分西川路和峡西路为益州、梓州、利州、夔州4路,分江南路为江南东路和江南西路。1074年(熙宁七年)增至23路,宋神宗分淮南路为东、西两路,分陕西路为永兴军、秦凤两路,分京西路为南、北两路,分河北路为东、西两路,分京东路为东、西两路。1085年(元丰八年)颁行的《元丰九域志》,即依据23路的行政区划制编写的,京畿所在的开封府则不在23路之列。

1105年(崇宁四年),宋徽宗将国都开封府置为京畿路,合称为24路。1122年(宣和四年),宋徽宗与金联盟,约定灭辽后,金将燕云16州归还宋朝,因而宋拟置燕山府路和云中府路。但金灭辽后失约,所以北宋末年号称拥有26路,实际上还是24路。

南宋政治经济中心转移至两浙东路,1142年(绍兴十二年)分路16:两浙东路、两浙西路、江南东路、江南西路、淮南东路、淮南西路、荆湖南路、荆湖北路、京西南路、广南东路、广南西路、福建路、成都府路、潼川府路、利州路、夔州路。嘉定元年(1208年)宋宁宗改为17路,把利州分为东、西两路。

府(州)

宋代的行政区划最高一级为路,属于直辖于中央的一级监察区,相当于现在的省。如北宋的河东路、两浙路、福建路等,大致相当于现在的山西陕西一带、江浙沪一带、福建一带;

宋代路下为府、为州。府虽与州同级,但地位要略高于州。当时,国都、陪都,皇帝诞生、居住和巡游过的地方,以及地位重要的州,都改置为府,情况与唐朝很相似。据《元丰九域志》记载:1085年(元丰八年)时,全国有府14、州240。

军、监

两宋的行政区划中还出现一些新单位——军、监。军始于唐,当时称军镇,属军事系统,多设在边区,只管军队不管民政。五代时,军不仅管兵马,也辖有土地、民政,但各军、监皆不辖县。在宋代,军则演变为地方行政区划单位。监是国家经营的矿冶、铸钱、牧马、制盐等专业性的管理机构,五代初已开始出现,但也在宋代才演变成地方行政区划单位。

宋代的军、监有两类:领县的或不领县的。领县的军监与府、州同级,都隶于路,但实际地位则要低于府和州;不领县的军、监与县同级,同隶于府或州。所以,宋代县级以上、路级以下的区划单位有府、州、军、监四类,县一级的区划单位有县、军、监三类。据《元丰九域志》记载,北宋全国有军37、监4、县1255。

关于宋代地方行政组织的特点,或总结为三个特色:一是用文臣出守列郡;二是将地方政府权力完全收归中央(宋代所有地方官均为中央办事);三是尽量使地方官吏互相牵制,如一路之中四职并行,府州之中长官与通判牵制等(叶伯棠1978)。有的学者以宋代整理农政皆归于失败为例,分析了导致农政中辍的原因,也就是宋代地方行政的四个弱点:一是宋代县级政府等地方基层政权组织残破不全;二是地方官进用考核不严密;三是州县胥吏之恶化;四是乡县间豪猾土劣之大量增加。指出,宋代只知减少中小县级官员的编制,而不合并县数,造成县级政府组织不健全,实为宋代地方行政低能之第一原因,而后三个原因共同作用,则加重了这一弱点。

夏朝建立之前的历史时期,统称为“上古时代”。或称“远古时代”、“三皇五帝时代”、“神话时代”。上古时代是指:文字记载出现以前的历史时代。对世界各地上古时代的定义也因此不同。在中国上古时代一般指夏以前的时代。在两河流域和埃及一般指公元前5000年以前的历史时代。因为上古时代没有当时直接的文字记载,那个时候发生的事件或人物一般无法直接考证。这些事件和人物也往往带有神话色彩。从考古中发现,中国农业的产生大约在距今一万年以上,是世界上最早进入农业文明的国家之一。从炎帝神农氏的传说表明,在距今四千五六百年前,中原地区的农业已经脱离原始生荒耕作时期,进入锄耕阶段。周朝的始祖后稷,在尧舜时任浓官,是最早种稷的人。 伏羲氏在书契的传说,表明在五千年前,图像已经由逼真向线条化演变,并有表意文字。黄帝时的苍颉对文字予以改进,出现了假借字。

按照《史记》等众多古文献记载,夏朝是中国历史上第一个朝代,司马迁的《史记》中有记载,夏朝有万国,所以我们一般认为夏朝是一个部落联盟形式的国家。20世纪末和21世纪初,我国启动了“夏商周断代工程”,最后认定夏代存在470年(即公元前2070年—公元前1600年),历经禹、启、太康、仲康、相、少康、予、槐、芒、泄、不降、扃、廑、孔甲、皋、发、癸(桀)等朝代。

商朝又称殷、殷商,是中国历史上的第二个朝代,是中国第一个有直接的同时期的文字记载的王朝。夏朝诸侯国商部落首领商汤率诸侯国于鸣条之战灭夏后在亳(今商丘)建立商朝。其后裔盘庚迁殷(今安阳)后,“殷商”并称。从公元前1600年至前1046年,经历了三个大的阶段。第一阶段是“先商”;第二阶段是“早商”;第三阶段是“晚商”,前后相传17世31王,延续600年。末代君王商纣王于牧野之战被周武王击败而亡。商朝是处于奴隶制鼎盛时期,奴隶主贵族是统治阶级,形成了庞大的官僚统治机构和军队。

周朝(前1046年-前256年)是中国历史上继商朝之后的第三个王朝。周王朝共传国君32代37王,享国共计791年。周朝分为西周和东周两个阶段,西周是从周武王姬发建立周朝起,至周幽王烽火戏诸侯被犬戎所灭,共东周是从周平王东迁洛阳,至周赧王被秦国所灭,共计551年。东周又分为春秋和战国两个时期,三家分晋、田氏代齐正式拉开战国序幕,被史学家成为春秋和战国的分界线。

春秋战国时期是历史上的东周时期。春秋战国分为春秋时期和战国时期,分水岭是在公元前453年,韩、赵、魏三家灭掉智氏,瓜分晋国为标志。春秋时期,简称春秋,指公元前770年-公元前476年,是属于东周的一个时期。战国时期简称战国,指公元前475年-公元前221年。

秦朝(前221—前207)是由战国时期的秦国发展起来的中国历史上第一个大一统王朝,秦人的祖先大费是黄帝之孙颛顼的后裔,舜赐其嬴姓。秦穆公时,任贤使能,虚心纳谏,灭国十二,开地千里,国力日盛。前361年,秦孝公继位,重用商鞅两次变法,使秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的诸侯国。秦王政先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,完成统一大业。

汉朝(Han Dynasty,前202—220年)是继秦朝之后的大一统王朝,分为西汉(又称:前汉,公元前202年十二月-8年十一月)和东汉( 又称后汉,公元25年六月-220年十一月)两个时期,西汉与东汉合称两汉,共历二十九帝,享国四百零五年。后世史学家不承认新朝和玄汉合法性,所以一般将其合并到汉朝历史里。公元221年,自认是汉室后代的刘备(汉昭烈帝)在成都称帝,国号汉,史称“蜀”或“蜀汉”(221年5月15日 —263年),是三国之一,亦称“刘蜀”、“季汉”,263年为魏所灭。共历二帝,四十三年。史学上并不将其并入汉朝历史。

三国(公元220年~280年,另有184年、190年或208年起始说)是中国历史上东汉与西晋之间的分裂对峙时期,有曹魏(魏国)、蜀汉(蜀国)、东吴(吴国)三个政权。三国的政治、经济、外交,各具特色,充满生机。184年黄巾起义后,东汉开始失去政权实体,群雄割据纷争,东汉名存实亡。208年的赤壁之战初步奠定了三国鼎立的格局。220年,曹丕废汉献帝,在洛阳称帝建魏,东汉灭亡。此后刘备、孙权先后称帝做王,魏、蜀、吴三国鼎立局面正式形成。

晋朝(265—420年),分为西晋与东晋两个时期,西晋为中国历史上九个大一统王朝之一,两晋上承三国下启南北朝,其中东晋属于六朝之一。266年司马炎篡魏,建国号为晋,定都洛阳,史称西晋,280年灭东吴,完成统一,后经历“八王之乱”。晋愍帝迁都长安,316年灭西晋,建立了十六个国家,史称“五胡乱华”。317年,晋室南渡,司马睿在建邺建立东晋,东晋曾多次北伐。383年东晋与前秦淝水之战后得到暂时巩固。两晋时期少数民族迁至中原,加强了民族融合,北人南迁,开发了江南地区。两晋总历时一百五十六年。420年,刘裕建立宋,东晋灭亡。

南北朝(420年—589年)是南朝和北朝的合称。南北朝时期是中国历史上的一段大分裂时期,也是中国历史上的一段民族大融合时期,上承东晋十六国下接隋朝,由420年刘裕代东晋建立刘宋始,至公元589年隋灭陈而终。南朝(420年—589年)共有四个朝代:宋、齐、梁、陈四朝。北朝(439年 —581年)共有五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐和北周等五朝。

隋朝(公元581年—618年)上承南北朝、下启唐朝的的大一统王朝。那隋朝是如何灭亡的,隋朝多少年?隋朝有几个皇帝?隋唐的说法从何而来?隋朝的民生、人均生活水平、人民生活质量恰恰是历代最好的、人均收入、购买力也是历史上最高的,事实上是在中国所有朝代中,隋朝国也最富民也最富,这得益于隋文帝的仁政爱民而推行的各项开明政策。

唐朝(618—907年),是中国封建历史上最辉煌璀璨,统一时间最长,是公认的中国国力最强盛的朝代之一,唐朝历十四世,传二十一代皇帝,享国祚二百八十九年,其与汉朝并称为中国历史上两大强盛王朝之一,开创了中国历史上最为波澜壮阔的封建王朝。

五代十国(907~960年),是五代与十国的合称,一般是指介于唐末宋初的这一段历史时期。五代指的是后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个次第更迭的政权。十国指五代之外相继出现的十个割据政权:前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(即荆南)、北汉,统称十国。五代十国上承唐末乱世,下顺宋代承平,这阶段政局混乱,政权林立,政权更迭频繁。

宋朝(Song Dynasty,960年~1279年),是上承五代十国下启元朝的朝代,根据疆域的变迁分北宋和南宋两个阶段,合称“两宋”,共历十八帝,享国祚三百一十九年。960年,赵匡胤陈桥兵变取代后周建立“宋”,史称“宋朝”、“大宋”,定都开封(东京)。1127年,宋朝亡于“靖康之难”,此前史称“北宋”。赵构于应天府(商丘)继位,重建宋王朝,史称“南宋”,1276年崖山海战后亡于元。宋朝是中国历史上商品经济、文化教育、科学创新高度繁荣的时代。但是由于采取重文抑武方针,加强中央集权,两宋二度倾覆皆缘外患。

元朝(1271年—1368年)是蒙古族建立的大一统的王朝,定都大都(今北京),传五世十一帝,历时九十八年。从1206年,成吉思汗建立蒙古汗国起算。元朝历史是中国的历史的一部分,但元朝时期的中国毫无疑问是亡国了。元朝是中国历史上的一个极大的悲剧,中华文化的衰退源头上要追溯到元蒙的统治。

明朝(1368-1644年)是中国历史上最后一个由汉族建立的封建王朝。1368年由明太祖朱元璋建立,历经十二世、十六位皇帝,国祚276年。明初定都于应天府,1421年迁都至顺天府,而应天府改称为南京。因明朝的皇帝姓朱,故又称朱明。1644年,李自成攻入北京,明毅宗朱由检于煤山自缢,明亡。随后,满清入主中原,1662年永历帝朱由榔被杀,1683年清军占领台湾,明郑结束。明朝是中国继周朝、汉朝和唐朝之后的繁盛时代,史称“治隆唐宋”、“远迈汉唐”。大明,无汉唐之和亲,无两宋之岁币,天子御国门,君主死社稷,为后世子孙所敬仰。

清朝是中国最后一个封建朝代。从1636年皇太极称帝开始,到1912年2月12日,袁世凯迫使宣统帝溥仪颁布退位诏书,清朝历十二帝,享国祚二百六十八年。清朝政治上专制的极端化,对内思想的禁锢文字狱,对外闭关锁国的政策,中止了明末的西学东渐。清朝对中国的祸害是罪深重的,是中国社会发展的绊脚石,导致近代中国落后于西方,是最不值得称颂的朝代。清朝之后从此中国不再有皇帝了,但是无形的帝王思想却存在民众心中。

五胡十六国是中国历史上最混乱的一个朝代。“五胡十六国”则是源自北魏末年的史官崔鸿私下撰写的《十六国春秋》而得名。他自北方所有大大小小的七十八个政权中选出国祚较长、影响力大、较具代表性的十六国。这十六国主要分布在华北地区和四川地区,共有成汉、前赵、后赵、前凉、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、西凉、北凉、南燕、北燕及夏国等国。实际不止十六国。

春秋,通常用来指中国东周前半期历史阶段,史称“春秋时期”,即自公元前770年至公元前476年这段历史时期。据说是由于鲁国史官把当时各国重大事件,按年、季、月、日记录下来,一年分春、夏、秋、冬四季记录,简括起来就把这部编年史名为《春秋》。春秋时期开始于公元前770年(周平王元年)周平王东迁东周开始的一年,止于公元前476年(周元王元年),战国前夕,总共295年。一说止于公元前453年,韩、赵、魏灭智氏,一说止于公元前403年,三家分晋。

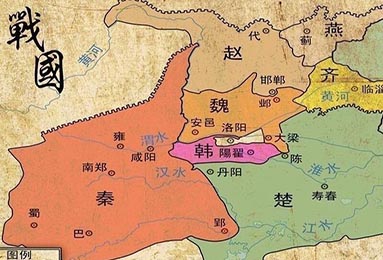

战国(公元前475年—公元前221年),起于周元王二年,终于秦始皇二十六年。 是中国历史上继春秋时期之后的大变革时期。经过春秋时期(公元前770年―公元前476年)的旷日持久的争霸战争,周朝境内的诸侯国数量大大减少,公元前453年,韩、赵、魏推翻智氏,三家分晋,奠定了战国七雄的格局。公元前403年(周威烈王二十二年),周威烈王册封三晋为诸侯,公元前386年(周安王十六年),田和列为诸侯,七雄格局正式形成。 [38] 公元前221年(秦始皇二十六年),秦国灭齐国,统一六国,标志着战国时代的结束。