唐朝

唐朝简介

唐朝(Tang Dynasty,618年—907年),是继隋朝之后的大一统王朝,共历二十一帝,享国祚二百八十九年,因皇室姓李,故又称为李唐,是公认的中国最强盛的时代之一。又因其政治、文化、制度等继承于隋朝并发扬光大,所以后世史学家常将两朝合称为隋唐。

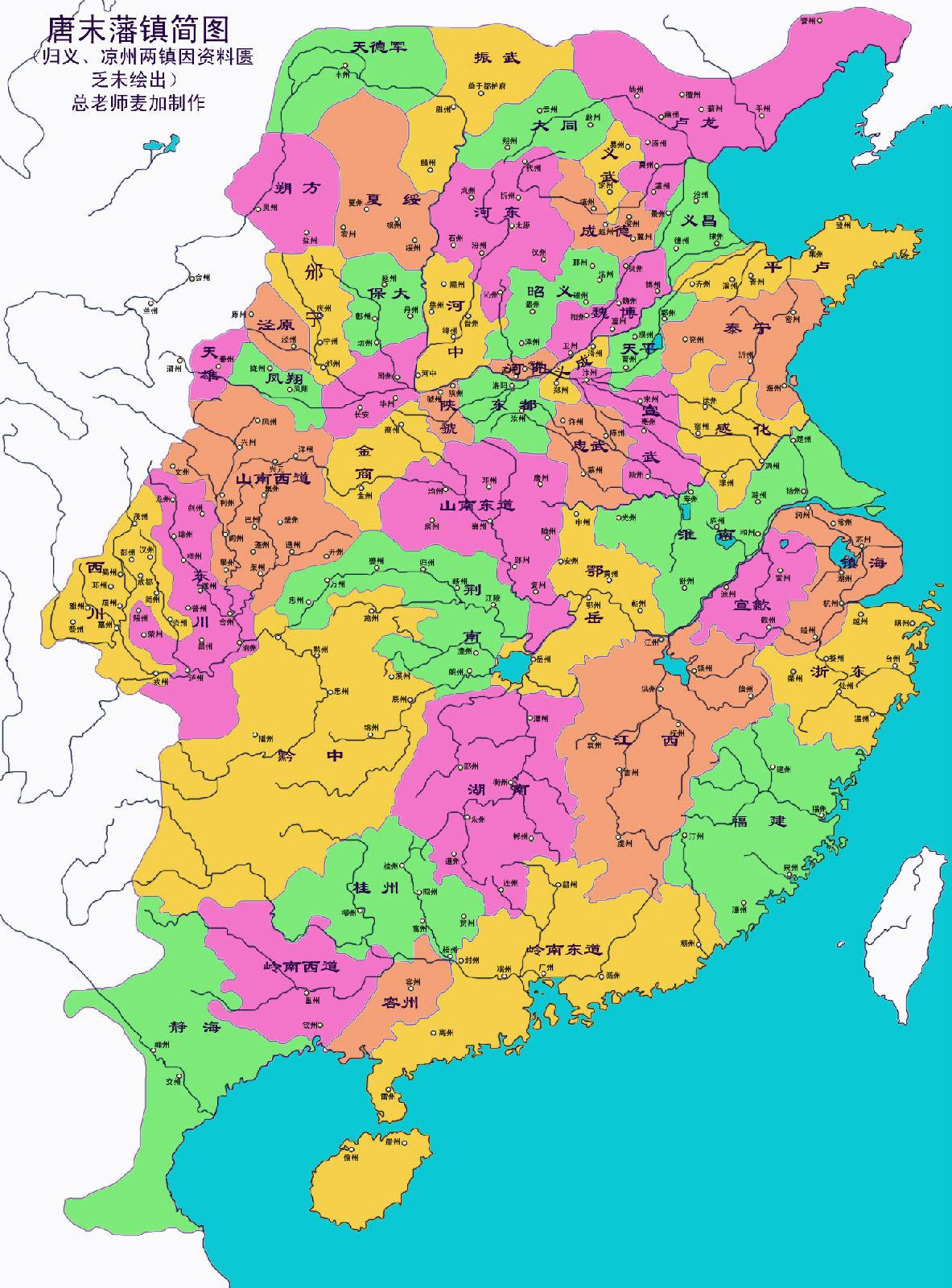

隋朝末天下群雄并起,大业十三年(617年)七月,唐国公,晋阳留守李渊在晋阳以尊隋为名打着“废昏立明,拥立代王,匡复隋室”旗号起兵,每战必克,十一月就攻下了首都长安,遥尊隋炀帝为太上皇,立其13岁的孙子杨侑为帝(恭帝),改元“义宁”,被册封为唐王,大丞相,把握了朝政。义宁二年(618年),隋恭帝杨侑“禅让”帝位后李渊便以“唐”为国号称帝,依旧定都长安。“唐”曾是晋的古地名。唐高祖李渊的祖父李虎为西魏八柱国之一,被追封为“唐国公”,其后,爵位传至李渊。因国君姓李,故又称李唐,尊称为大唐。“玄武门之变”后其次子李世民继位后开创“贞观之治”,是为唐太宗。唐高宗李治承贞观遗风开创“永徽之治”。690年,武则天以周代唐,定都洛阳,史称武周。神龙革命后恢复大唐国号,继续李氏江山。唐玄宗即位后励精图治,政治清明,经济发达,军力强盛,四夷宾服,万邦来朝,开创了经济繁荣的“开元盛世”。天宝末年,全国人口达八千万上下。然安史之乱后藩镇割据、宦官专权导致国力渐衰,中后期又经元和中兴、会昌中兴、大中之治国势复振。878年,爆发黄巢起义破坏了唐朝统治根基。904年朱温胁迫唐昭宗迁都洛阳,长安从此失去了王气再也没成为任何朝代的国度。907年,朱温篡唐,唐朝覆亡,中国进入五代十国天下纷争乱世。

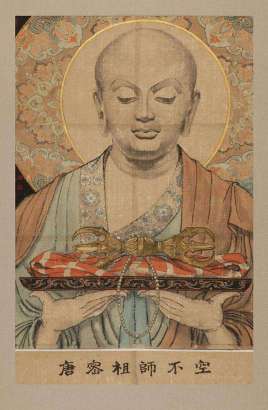

唐朝是版图最大亦是唯一未修建长城的大一统中原王朝。唐朝全盛时在政治、经济、文化、外交等方面都达到了很高的成就,是当时世界的强国之一。唐代国土在西部及北部皆超出现代中国的疆界范围。唐朝自攻灭东突厥、薛延陀后,天子被四夷各族尊为天可汗,又借羁縻制度征调突厥、回鹘、铁勒、契丹、靺鞨、室韦等民族攻伐敌国。南诏、新罗、高句丽、百济、渤海国和日本等周边属国在其政治体制与社会文化等方面都受到唐朝的很大影响。

在唐朝的前半叶,社会、经济处于上升阶段,文化先进,是历史上中国向周边国家文化与技术的大输出时期,兼容并蓄的社会风气,也给五胡十六国以来进居塞内的各个民族提供一个空前的交流融合环境,统治者亦从外族文明汲取诸多。唐朝的后半叶,处于中国历史的转型期,土地、盐铁、赋税制度的改革标志着社会的变化,自中期以下的繁荣,主要表现在工商业的兴盛上。

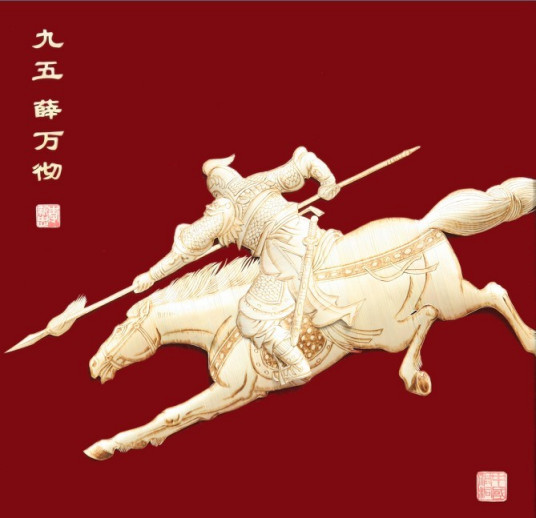

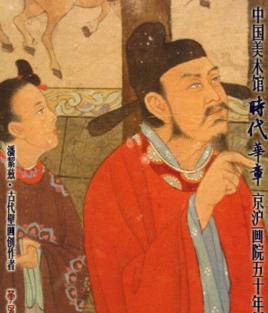

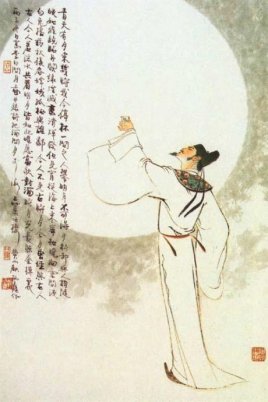

唐代科技、文化、经济、艺术具有多元化特点,在诗、书、画各方面涌现了大量名家,如诗仙李白、诗圣杜甫、诗魔白居易,书法家颜真卿,画圣吴道子、李思训,音乐家李龟年等。唐朝文化兼容并蓄,接纳海内外各国民族进行交流学习,形成开放的国际文化 。

唐朝与阿拉伯帝国是当时世界上最强盛的帝国,声誉远扬海外,与亚欧国家均有往来。唐朝以后海外多称中国人为唐人,固华人聚居的地方称之为“唐人街”。

唐朝四个时期划分

历史划分

初唐--玄武门之变以前

盛唐--玄武门之变以后到安史之乱以前

中唐--安史之乱以后到黄巢之乱以前

晚唐--黄巢之乱以后

文学史分期,主要是分唐诗时用的

初唐--高祖武德元年(公元六一八年)至玄宗先天元年(公元七一二年)

盛唐--玄宗开元元年(公元七一三年)至代宗永泰二年(公元七六六年)(因为安史之乱时期大诗人还在创作,而列入盛唐,似不妥)

中唐--代宗大历元年(公元七六六年)至文宗大和九年(公元八三五年)

晚唐--文宗开成元年(公元八三六年)至哀宗天佑四年(公元九O七年)

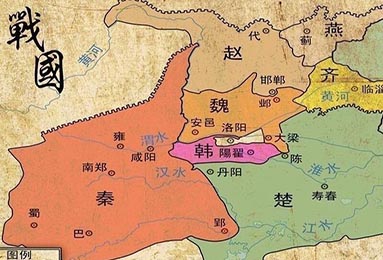

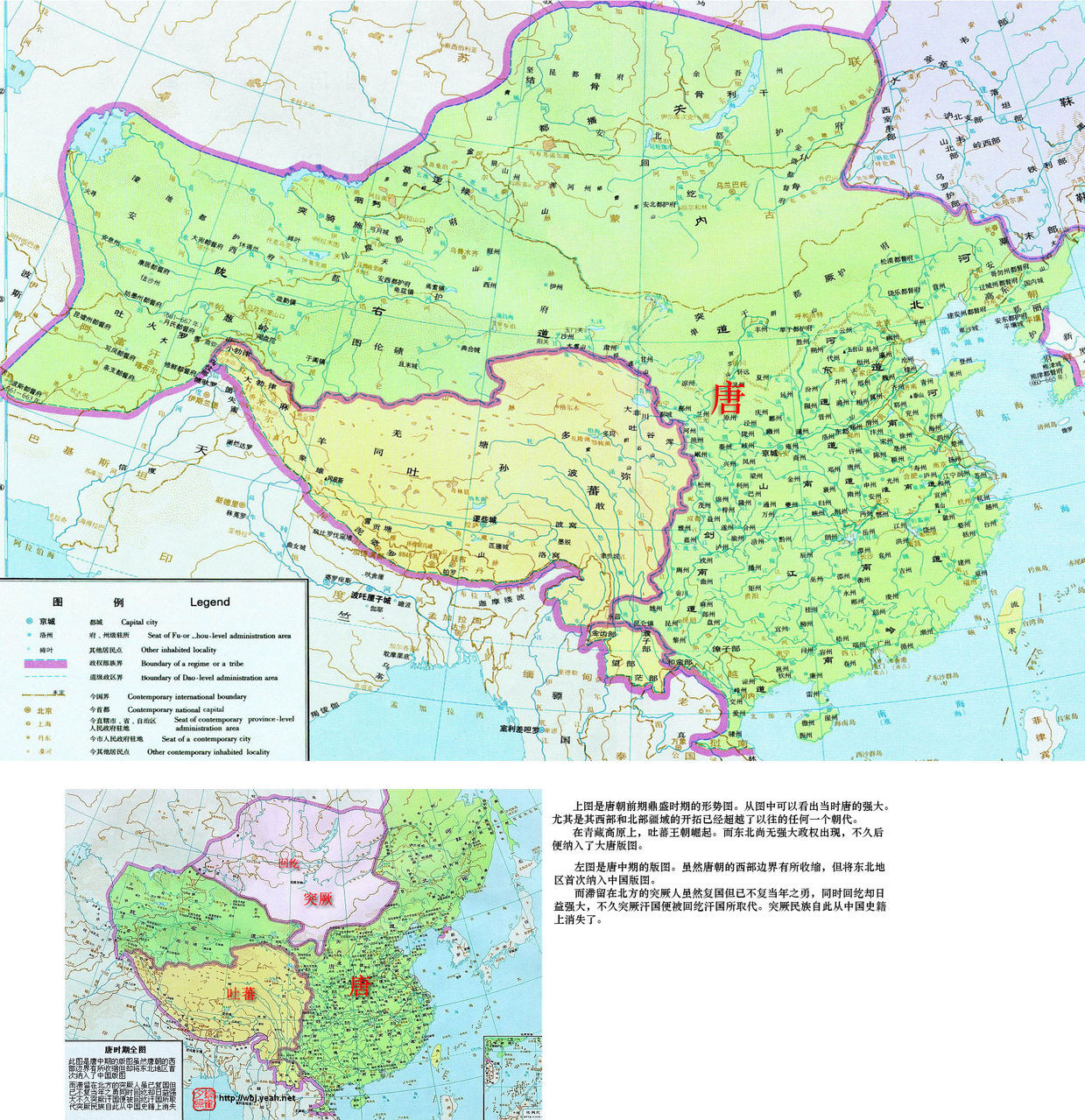

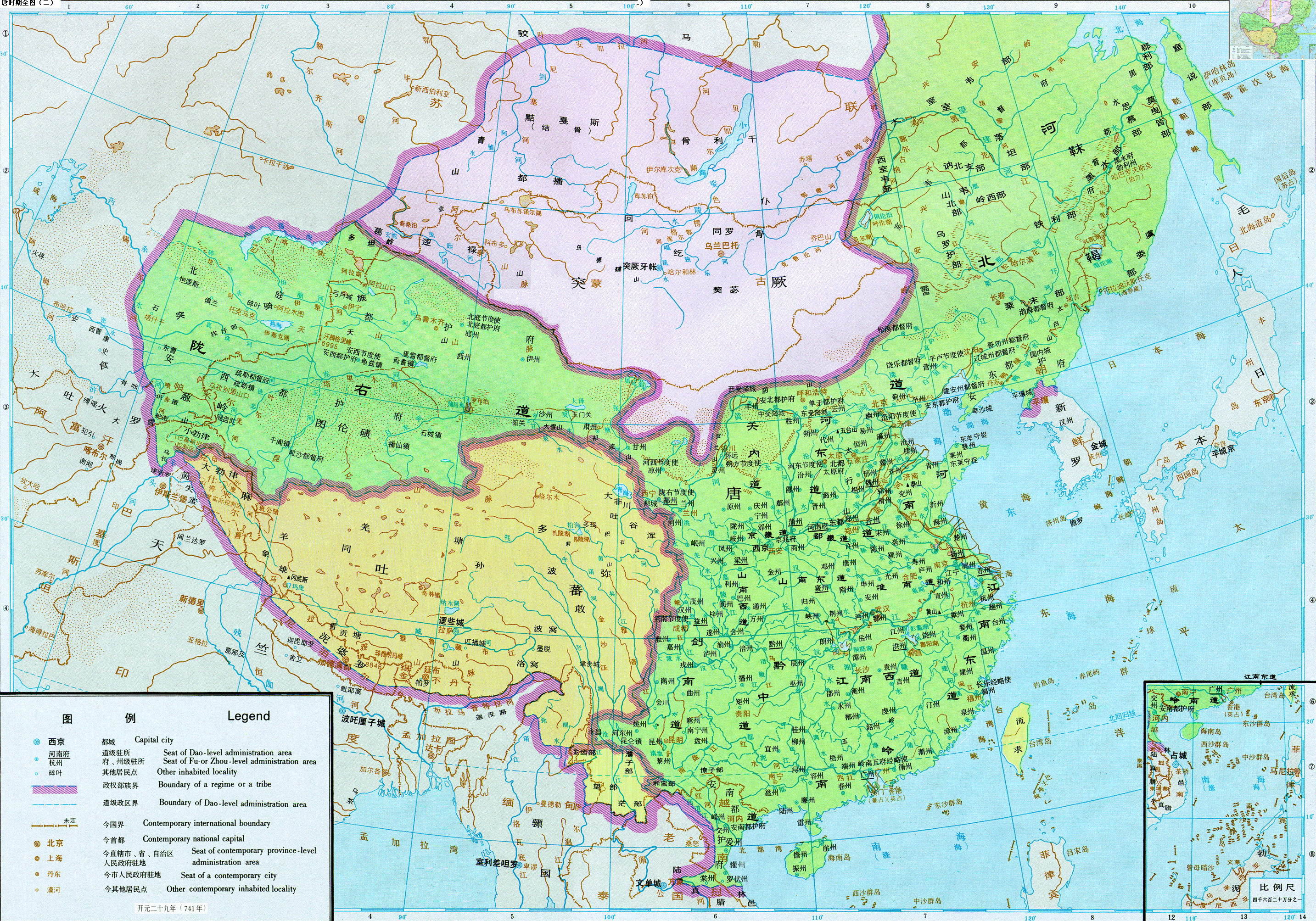

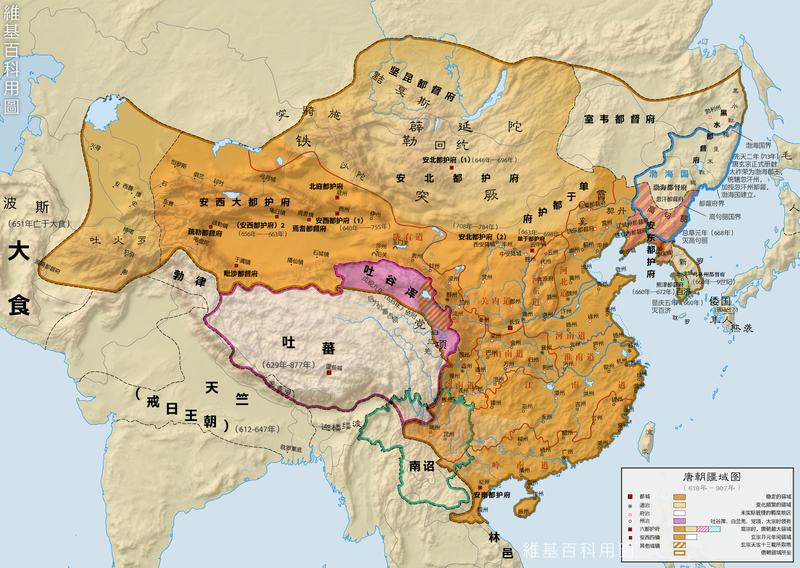

唐朝疆域

唐朝疆域是指唐朝时期的领土范围和实际控制区域。唐朝时期疆域面积最大为唐高宗龙朔年间,面积大约为1237万平方公里(一说1076万平方公里)。

唐朝开国之后逐渐结束了自隋末以来的群雄割据局面并统一了全国,唐太宗和唐高宗执政期间不断对突厥、薛延陀、吐谷浑、西域诸国(高昌、龟兹等)等国家作战并消灭了这些政权,由此逐渐控制了漠南、漠北、西域等地区。唐高宗龙朔年间唐朝疆域面积达到最大值,武周时期突厥复国致使漠北及贝加尔湖等地区复归突厥。安史之乱、朱泚之乱、藩镇之祸等内讧削弱了唐朝,公元790年以后西域被吐蕃逐渐攻占。 公元851年,汉人张议潮占据河西、陇右,归附于唐朝。 唐朝末期疆域缩水至汉地但仍保有河套地区。

唐朝疆域范围

唐朝的疆域在最盛时期东至朝鲜半岛,西达中亚咸海。南到越南顺化一带,北包贝加尔湖。唐朝周围的异族很多,为了有效管理突厥、回纥、靺鞨、铁勒、室韦、契丹等,分别设立了安西、安北、安东、安南、单于、北庭六

安史之乱后数十年间,由于大量河陇边兵参与平乱(主要为陇右节度使、朔方节度使所部)导致边防空虚,吐蕃趁势进逼,占据陇右。八世纪后期的唐朝内部发生泾源兵变,吐蕃趁机占据河西,并在公元790年左右占据西域。不久,回鹘占据西域。九世纪中期,唐朝朝廷出兵占据秦、原、安乐、维、扶、河、渭等州;张议潮驱逐吐蕃,控制河西、陇右,并控制西域北庭的部分地区,归附于唐朝。

唐代开创了中国政区史上道和府的建制。贞观元年(627年),太宗分天下为10道:关内、河南、河东、河北、山南、陇右、淮南、江南、剑南、岭南等十道。贞观十四年(640年),全国共设360州(府),下辖1557县。开元年间又将山南、江南各分东西,并增置京畿、都畿、黔中道,形成十五道的格局。道下设州、府,州、府下再设县,开元末年,全国共有州、府三百二十八座,县一千五百七十三座。

唐朝疆域变迁历史

唐朝初期

在隋末农民起义的高潮中,隋太原留守李渊于大业十三年(公元617年)起兵入长安,立代王杨侑〔yòu右〕为帝。618年,李渊逼杨侑禅位,建立唐朝。至唐太宗贞观二年(公元628年),隋末以来的割据势力已全部被消灭,唐朝完成了统一。

隋炀帝造成隋末大乱,不仅疆域全部丧失,而且严重分裂内战削弱华夏,连吐谷浑都返回故地还攻打隋朝河右,隋朝郡县却防御不了,而东突厥崛起达到极盛“戎狄炽强,古未有也”的程度,把隋朝中原的部分地区纳入势力范围,突厥可汗想效法拓跋道武帝入主中原。 但不久以后,唐朝就转入了攻势,扩张占据了更大的疆域。

贞观四年(公元630年),大将李靖灭了东突厥,唐朝的实际控制区达到了贝加尔湖以北,设置行政区的范围也扩大到了阴山以北600里,超出了今国界。贞观十四年,唐军灭高昌,在今天的新疆也先后设置了伊州(今哈密地区)、西州(今吐鲁番一带)和庭州(今乌鲁木齐一带)三个正式行政区,并在交河城(今新疆吐鲁番市西北)设置安西都护府。贞观二十年,唐军击败薛延陀,进至郁督军山(今蒙古国杭爱山脉东支),可汗(首领)咄摩支降。漠北铁勒回纥诸部百余万户,委身内属,请同编列。 [8-9] 唐高宗永徽元年(公元650年),突厥车鼻可汗被擒 ,至显庆二年(公元657年)西突厥被击败投降。显庆五年,唐军由山东半岛东端渡海进攻朝鲜半岛中部的百济,百济降。龙朔二年(公元662年),唐军在天山击破铁勒。总章元年(公元668年)灭高句丽,在平壤设置安东都护府。

682年,突厥吐屯啜骨咄禄纠众七百反抗唐朝,建立后突厥政权。685年,攻陷漠北,此后连年侵犯武周边境,势力趋于壮大,乃自立为颉跌利施可汗,蒙古高原及贝加尔湖等地区复归突厥。

708年,唐朝朔方道大总管张仁愿建立三受降城体系于漠南,遏制后突厥汗国,唐朝再次开始占据漠南地区,并长期控制漠南地区。

唐朝中期

唐玄宗时期,唐朝收复了武周时期沦陷于契丹的辽西营州,及唐睿宗时期赐给吐蕃的河西九曲之地,并再次降服契丹、奚、室韦、靺鞨等民族,西域方面吞并大小勃律且攻灭突骑施,塞北方面降服复国的后突厥,后又扶持回鹘剪灭后突厥。

天宝十四年(755年)十一月安禄山和史思明发动叛乱,次年十二月叛军攻入首都长安,史称“安史之乱”。唐玄宗逃到成都,太子李亨在灵武称帝,是为唐肃宗,唐玄宗被遥尊为太上皇。安禄山则自称大燕皇帝,年号圣武。经过8年时间这场叛乱才被平定。安史之乱使得唐朝元气大伤,从此由盛转衰。

唐德宗时期朱滔、李希烈、朱泚叛乱,结果发生奉天之难,战争持续了5年,最后虽然朱泚和李希烈等败死,但是唐朝却与其余藩镇妥协,条件是取消王号,朝廷承认他们在当地的部分权力。

唐宪宗在位15年间,政绩诸多,在政治上有所改革,勤勉政事,君臣同心同德,从而取得了元和削藩的巨大成果,并重振中央政府的威望,成就了唐朝的中兴气象。使安史之乱后的唐朝一度获得再次统一。

历史学家张国刚研究唐朝藩镇的专著《唐代藩镇研究》,唐朝后半段的大部分时期里,40到50个藩镇绝大部分不割据,只有河朔等极个别藩镇割据,但也施行唐朝的政策法令,“须借朝廷官爵威命以安军情”,而且割据藩镇也曾解除割据。即使割据藩镇也仍然是唐朝版图的一部分。

唐朝末期

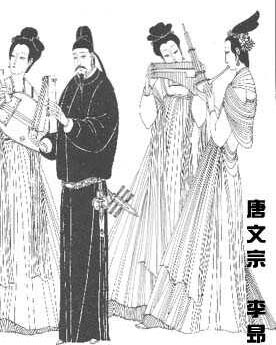

唐文宗在太和九年(835年)与李训和郑注等发动甘露之变,密谋诛杀宦官失败。甘露之变而后,宦官团结一致;群臣唯有借藩镇兵力对抗宦官权力,埋下晚唐时藩镇和宦官直接冲突的种子。唐武宗执政时期,唐朝对外击溃回鹘乌介可汗及其部众,对内平定泽潞镇叛乱,在位时期藩镇降服,并制造了会昌中兴的局面。

九世纪中期,唐朝朝廷出兵占据秦、原、安乐、维、扶、河、渭等州;沙州人张议潮驱逐吐蕃,控制河西、陇右,并控制西域北庭的部分地区,归附于唐朝。

咸通七年(866年)二月,张议潮表奏朝廷,已令回鹘首领仆固俊克复西州、北庭、轮台、清镇等城。同年十月,又令仆固俊与吐蕃大将尚恐热交战,大败吐蕃军,并斩杀尚恐热,传首京师。吐蕃余众逃奔秦州,途中遭尚延心袭击,再败,奏迁于岭南。吐蕃遂衰亡。河西肃清,使唐廷无西顾之忧。

唐宣宗之后,唐懿宗与唐僖宗是著名的无能昏君,使唐朝一直走下坡路。唐朝后期,战争不断,经济政治衰退,唐宣宗大中十三年(859年)爆发农民起义,唐朝经济命脉的江南地区经过黄巢的打击,唐朝统治名存实亡。经过黄巢起义后,把唐朝的基础打破。

天复元年(901年),宰相崔胤联合禁军将领孙德昭打败了刘季述,迎唐昭宗复位。天祐四年(907年),朱温逼唐哀帝李柷禅位,改国号梁,是为梁太祖,改元开平,定都于开封,唐朝灭亡。

都护府

单于都护府

贞观四年(630年)三月,唐朝大将李靖俘颉利可汗,攻灭东突厥汗国。唐太宗在突利可汗故地设置顺、祐、化、长四州都督府,在颉利可汗故地置定襄都督府、云中都督府。永徽元年(650年)唐平突厥车鼻可汗,“突厥诸部尽为封疆之臣”,乃于其地设单于、瀚海都护府, 领狼山、云中、桑干三都督府,苏农等二十四州,与燕然都护府壤地交错。龙朔三年(663年),移治云中古城,改名云中都护府,移燕然都护府于碛北,并改名瀚海都护府,遂以碛为界,碛南诸都督府州隶云中。麟德元年(664年),改名单于大都护府,辖境北距大漠,南抵黄河。圣历元年(698年),并入安北大都护府。开元八年(720年),复为单于大都护府,安北大都护府移治中受降城。会昌五年(845年),改名安北大都护府。

安北都护府

贞观二十年(646年)唐朝攻灭薛延陀汗国,铁勒诸部归附。 次年(647)正月置瀚海都督府(回纥部)、燕然都督府(多滥葛部)、金微都督府(仆骨部)、幽陵都督府(拔野古部)、龟林都督府(同罗部)、卢山都督府(思结部)等六都督府,皋兰州(浑部)、高阙州(斛薛部)、鸡鹿州(奚结部)、鸡田州(阿跌部)、榆溪州(契芯部)、林州(思结别部)、颜(白部)七州,各以部帅为都督、刺史,旋设燕然都护府以统之。八月,铁勒诸部中最远的骨利部来附,置为玄阙州。后又以结骨、葛逻禄诸部置坚昆都督府、阴山都督府、大漠都督府、玄池都督府和浑河州、狼山州等都督府和州,均归燕然都护府统领。都护府治故单于台(今内蒙古杭锦后旗东北乌加河北)。 辖境相当于今内蒙古乌加河以北的蒙古国全境、俄罗斯额尔齐斯河、叶尼塞河上游及安加拉河、贝加尔湖周围地区。

龙朔三年(663),都护府移于漠北回纥本部,治今蒙古人民共和国哈尔和林西北,改名瀚海都护府,与云中都护府以碛为界,领碛北诸羁縻府州。总章二年(669)改名为安北都护府。

安西都护府

贞观十四年(公元640年)置。治所在西州(今新疆吐鲁番市东高昌故城),统辖安西四镇(龟兹、疏勒、于阗、碎叶),辖境相当今新疆及中亚楚河流域。显庆、龙朔中(公元656—663年)移治龟兹(今新疆库车县),唐军平定西突厥,辖境扩大至自今阿尔泰山西至咸海间所有游牧部族和葱岭东西直至阿姆河两岸城郭诸国。 后逐渐缩小,安史之乱后退至葱岭以东。

北庭都护府

长安二年(公元702年)分安西都护府置。治所在庭州(今新疆吉木萨尔县北破城子)。统辖包括天山北路东起今阿尔泰山、巴里坤湖,西至咸海的西突厥各部族。公元790年以后,辖境丧失。

安东都护府

总章元年底(公元669年)置。治所在平壤(今朝鲜平壤市)。辖境西起辽河,南至今朝鲜北部,东、北至海,包括今乌苏里江以东和黑龙江下游两岸直至海口之地。咸亨元年(公元670年)治所即内迁于辽东,后又迁至辽西。

安南都护府

调露元年(公元679年)改交州都督府置。治所在宋平(今越南河内市)。辖境北有今云南红河、文山两自治州,南至越南河静、广平省界,东有广西缘边一带。安史之乱后,西北今云南地渐为南诏所有。

边州都督府

另外,唐朝在正式政区范围外的部族地区设置了边州都督府,如东北设于室韦部落的室韦都督府、设于黑水靺鞨〔mò hé末和〕部落的黑水都督府及勃利州,设于靺鞨粟末部的忽汗州都督府(渤海),虽然并没有实际统治这些地区,但确立的臣属关系维持了较长时间。

因此唐朝拥有的疆域最西曾经到达咸海,最北曾经到达西伯利亚,最东曾经到达萨哈林岛(库页岛),最南至北纬18°,在中国历史上是空前的。

但是这并不是说唐朝的疆域有这样大,因为它从来没有同时达到这样的范围,而且达到最远点的时间是非常短的。例如,唐朝控制咸海以东是在龙朔元年(公元661年)后,但到麟德二年(公元665年)就撤到了葱岭,实际只维持了三年时间。而那时还没有灭高句丽,东部的边界仍在辽河一线。开元三年(公元715年)唐朝又扩展到葱岭以西,但东部的安东都护府已退至辽西。天宝十年(公元751年)怛罗斯(今哈萨克斯坦江布尔)一仗败于大食(阿拉伯帝国),唐朝的疆域又退至葱岭一线。漠北自贞观二十年(公元646年)灭薛延陀,唐朝的疆域达到贝加尔湖以北,到仪凤四年(公元679年)突厥再起,又撤至阴山以南,也只维持了33年。所以尽管开元、天宝年间是唐朝的黄金时期,但它的疆域的极盛阶段已经成为过去。

唐朝地图

唐朝皇帝列表

| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 生卒年 | 在位时间 | 年号 | 皇陵 | 人物关系 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| - | 德明皇帝 | 皋陶 | - | - | (追尊) | 皋陶墓 | - |

| - | 先天太上皇 | 李敬 | - | - | (追尊) | - | 李耳父亲 |

| 大圣祖 | 大圣祖高上大广道金阙玄元天皇大帝 | 李耳 | - | - | (追尊) | - | - |

| - | 兴圣皇帝 | 李暠 | 351—417 | - | (追尊) | 建世陵 | - |

| 献祖 | 宣皇帝 | 李熙 | 443—490 | - | (追尊) | 建初陵 | 李天赐父亲 |

| 懿祖 | 光皇帝 | 李天赐 | - | - | (追尊) | 启运陵 | 李虎父亲 |

| 太祖 | 景皇帝 | 李虎 | 498—551 | - | (追尊) | 永康陵 | 李昞父亲 |

| 世祖 | 元皇帝 | 李昞 | 536—572 | - | (追尊) | 兴宁陵 | 李渊父亲 |

| 高祖 | 神尧大圣大光孝皇帝 | 李渊 | 566—635 | 618—626 | 武德 | 献陵 | - |

| 太宗 | 文武大圣大广孝皇帝 | 李世民 | 599—649 | 626—649 | 贞观 | 昭陵 | 李渊次子 |

| 高宗 | 天皇大圣大弘孝皇帝 | 李治 | 628—683 | 649—683 | 永徽 显庆 龙朔 麟德 乾封 总章 咸亨 上元 仪凤 调露 永隆 开耀 永淳 弘道 |

乾陵 | 李世民九子,嫡三子 |

| - | 孝敬皇帝 | 李弘 | 652—675 | - | (追尊) | 恭陵 | 李治五子,武则天长子 |

| 中宗 (被废) | 大和大圣大昭孝皇帝 | 李显 | 656—710 | 684 | 嗣圣 | 定陵 | 李治七子,武则天三子 |

| 睿宗 (被废) | 玄真大圣大兴孝皇帝 | 李旦 | 662—716 | 684—690 | 文明 | 桥陵 | 李治八子,武则天四子 |

| 改国号为周,史称武周。 | 则天大圣皇帝 | 武曌(武则天) | 624-705 | 690-705 | 久视 圣历 神功 神龙 证圣 |

乾陵 | 唐太宗才人,唐高宗时封昭仪,后为皇后 |

| 中宗 (重祚) | 大和大圣大昭孝皇帝 | 李显 | 656—710 | 705—710 | 神龙 景龙 |

定陵 | 李治七子,武则天三子 |

| - | 殇皇帝 | 李重茂 | 695—714 | 710(17天) | 唐隆 | 武功西原 | 李显四子 |

| 睿宗 (重祚) | 玄真大圣大兴孝皇帝 | 李旦 | 662—716 | 710—712 | 文明 景云 太极 延和 光宅 垂拱 永昌 载初 |

桥陵 | 李治八子,武则天四子 |

| - | 让皇帝 | 李宪 | 679—742 | - | (追尊) | 惠陵 | 李旦长子 |

| 玄宗 | 至道大圣大明孝皇帝 | 李隆基 | 685—762 | 712—756 | 先天 开元 天宝 |

泰陵 | 李旦三子 |

| - | 奉天皇帝 | 李琮 | ?—752 | - | (追尊) | 齐陵 | 李隆基长子 |

| 肃宗 | 文明武德大圣大宣孝皇帝 | 李亨 | 711—762 | 756—762 | 至德 乾元 上元 宝应 |

建陵 | 李隆基三子 |

| - | 承天皇帝 | 李倓 | ?—757 | - | (追尊) | 顺陵 | 李亨三子 |

| 代宗 | 睿文孝武皇帝 | 李豫 | 727—779 | 762—779 | 广德 永泰 大历 |

元陵 | 李亨长子 |

| 德宗 | 神武孝文皇帝 | 李适 | 742—805 | 779—805 | 建中 兴元 贞元 |

崇陵 | 李豫长子 |

| 顺宗 | 至德弘道大圣大安孝皇帝 | 李诵 | 761—806 | 805 | 永贞 | 丰陵 | 李适长子 |

| 宪宗 | 昭文章武大圣至神孝皇帝 | 李纯 | 778—820 | 805—820 | 元和 | 景陵 | 李诵长子 |

| 穆宗 | 睿圣文惠孝皇帝 | 李恒 | 795—824 | 820—824 | 长庆 | 光陵 | 李纯三子 |

| 敬宗 | 睿武昭愍孝皇帝 | 李湛 | 809—826 | 824—826 | 宝历 | 庄陵 | 李恒长子 |

| 文宗 | 元圣昭献孝皇帝 | 李昂 | 809—840 | 826—840 | 太和 开成 |

章陵 | 李恒次子 |

| 武宗 | 至道昭肃孝皇帝 | 李炎 | 814—846 | 840—846 | 会昌 | 端陵 | 李恒五子 |

| 宣宗 | 元圣至明成武献文睿智章仁神聪懿道大孝皇帝 | 李忱 | 810—859 | 846—859 | 大中 | 贞陵 | 李纯十三子 |

| 懿宗 | 睿文昭圣恭惠孝皇帝 | 李漼 | 833—873 | 859—873 | 咸通 | 简陵 | 李忱长子 |

| 僖宗 | 惠圣恭定孝皇帝 | 李儇 | 862—888 | 874—888 | 乾符 广明 中和 光启 文德 |

靖陵 | 李漼五子 |

| 昭宗 | 圣穆景文孝皇帝 | 李晔 | 867—904 | 888—904 | 龙纪 大顺 景福 乾宁 光化 天复 天祐 |

和陵 | 唐懿宗李漼第七子,唐僖宗李儇之弟 |

| - | 哀皇帝 昭宣光烈孝皇帝 | 李柷 | 892—908 | 904—907 | 天祐 | 温陵 | 唐昭宗李晔第九子,唐朝末代皇帝 |

注:

1.李弘为唐高宗嫡长子、太子,但先于其父去世,高宗赐谥“孝敬皇帝”。唐中宗年间追尊为义宗,睿宗景云元年(710年),迁往洛阳供奉,玄宗开元六年(718年),取消庙号,谥号孝敬皇帝保留。

2.武后临朝称制

3.李耳是否存在及生卒时间均有争议。

唐朝皇帝顺序表及简介

| 唐朝皇帝列表(唐朝君主列表) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 追尊 | 皋陶 ( 德明皇帝) | 李敬 ( 先天太上皇) | 李耳 ( 圣祖玄元皇帝) | 李暠 ( 兴圣皇帝) | |

| 李熙 ( 献祖宣皇帝) | 李天锡 ( 懿祖光皇帝) | 李虎 ( 太祖景皇帝) | 李弘 ( 义宗孝敬皇帝) | ||

| 李宪 ( 让皇帝) | 李琮 ( 奉天皇帝) | 李倓 ( 承天皇帝) | |||

| 实际统治 | 前期 | 李渊 ( 高祖) | 李世民 ( 太宗) | 李治 ( 高宗) | 李显 ( 中宗) |

| 李旦 ( 睿宗) | |||||

| 武周 | 武曌 ( 武后称帝改国号为周) |

||||

| 中后期 | 李显 ( 中宗复辟) | 李重茂 ( 殇帝) | 李旦 ( 睿宗复辟) | 李隆基 ( 玄宗) | |

| ? 李亨 ( 肃宗) | 李豫 ( 代宗) | 李适 ( 德宗) | 李诵 ( 顺宗) | ||

| 李纯 ( 宪宗) | 李恒 ( 穆宗) | 李湛 ( 敬宗) | 李昂 ( 文宗) | ||

| 李炎 ( 武宗) | 李忱 ( 宣宗) | 李漼 ( 懿宗) | 李儇 ( 僖宗) | ||

| 李晔 ( 昭宗) | 李柷 | ||||

| 自立 | 李承宏 ( 广武王) | 李悟 ( 绛王) | 李熅 ( 襄王) | 李裕 ( 德王) | |

| 690年,武后称帝,改国号为周。705年,中宗李显复辟,恢复李唐。 | |||||

唐朝初期皇帝

高祖李渊(566年~635年),618年—626年在位,共8年。是唐朝的开国皇帝。566年出生陇西成纪,出身于北周的贵族家庭,他是唐国公李昞的第四个儿子,七岁以嫡子身份袭封唐国公爵位。历任河南郑州和山西静乐的太远、殿内少监、卫尉少卿、山西河东慰抚大使等职务。隋朝大业十三年(617年),升任晋阳留守,晋阳起兵攻占长安立隋炀帝孙代王杨侑为帝,遥尊隋炀帝为太上皇,改元义宁,自为大丞相,封唐王。公元618年五月,隋炀帝被杀后,逼杨侑让位,自立国号唐,建元武德,消灭各地割据势力,统治全国。李渊创下的两个历史之最:他是历史上称帝最快、统一最快的大一统王朝开国皇帝,超过了其他所有雄才大略的千古一帝。在玄武门之变后,被迫将皇位传给李世民,退位称太上皇,他的管理为贞观之治打下了基础。贞观九年(635年)6月25日病死,享年69岁,谥号太武皇帝,葬在献陵。上元元年(674年)改尊号为神尧皇帝。天宝十三载(754年)上尊号神尧大圣大光孝皇帝。朝代故事:玄武门之变。

在官僚制度上李渊基本上使用了隋朝的制度。在农业方面他颁布均田制,将田地平等地分配给农民。对绢税他也做了调节,减轻了受田农民的负担。在法律上他废弃了隋炀帝的许多苛政,修订了唐律。李渊的管理和政策为李世民「贞观之治」打下了非常重要的基础。

太宗李世民(599年~649年),626年—649年在位,共23年,年号贞观。唐高祖李渊第二子。是唐朝第二位皇帝,他的名字意思是“济世安民”,他是唐朝军事家,政治家、书法家。617年,李世民随父亲、刘文静起兵反隋,攻入长安,并且灭隋。李世民被封为秦王。他开创了历史上著名的“贞观之治”,将中国封建社会推向鼎盛时期。因病驾崩于含风殿,享年52岁,谥号为文皇帝,文武大圣大广孝皇帝,葬于昭陵(今陕西礼泉县东北50多里的山峰上)。朝代故事:贞观之治。

他是杰出的军事家,在唐朝的建立与统一过程中立下赫赫战功发挥了决定性作用,爱好文学与书法,有墨宝传世。唐朝建立后,李世民受封为秦国公,后晋封为秦王,率部平定了薛仁杲、刘武周、窦建德、王世充等军阀,最终统一中国。武德九年六月初四(626年7月2日),发动玄武门之变杀死自己的兄弟太子李建成、齐王李元吉二人及二人诸子,被立为太子,唐高祖李渊不久被迫让位,李世民即位。李世民即位为帝之后,积极听取群臣的意见,以文治天下,并开疆拓土,成为中国史上著名的明君。在李世民统治其间,推行府兵制、租庸调制和均田制,并积极推行科举制。唐朝国力强盛,被称为贞观之治。晚年著《帝范》一书以教戒太子,其中总结了他一生的政治经验,也对自己的功过进行了评述。

高宗李治(628年~683年),649年—683年在位,共34年。唐太宗李世民第九子,是唐朝第三位皇帝。贞观五年(631)封晋王,十七年(643)立为太子,二十三年(649)即位。病死,享年55岁,谥号:天皇大圣大弘孝皇帝,葬于乾陵。

作为一个唐朝的皇帝,李治是幸运的,因为,他继承了父亲太宗的辉煌基业。由于他勤于政事,故而“百姓阜安,有贞观之遗风” ,史称“永徽之治”。但是对于他个人的帝王生涯来说,“子承父业”同时又是不幸的。当人们观察他的时候,首先看到的往往是太宗以及贞观之治的耀眼光环;既而在他身后又是历史上惟一的一个女皇武则天,在他们两人并驾齐驱的时候,又总是被武则天抢占了头筹。

唐代的版图,以高宗时为最大。李治的帝王生涯几乎只能用"无所作为"来评价,一生的政绩实在乏善可陈。最被低估的皇帝唐高宗李治 成就仅次于唐宗宋祖

中宗李显(为武后所废)(656年~710年),684年在位和(705年—710年)在位。前后两次当政,共在位五年半。原名李哲,唐高宗李治第七子,武则天第三子。光宅元年(684年),被废为庐陵王先后迁于均州、房州等地。神龙元年(705年)复位,景龙四年(710年)被韦后毒杀,时年54岁,谥号:大和大圣大昭孝皇帝,葬于定陵(今陕西省富平县龙泉山上)。

唐中宗李显是一代女皇武则天的亲生儿子,弘道元年(683年)即皇帝位,武后临朝称制。因为母亲的权力欲极强,在他当了皇帝不久,便被废了。武则天病死后,李显二度登基。李显虽然继位,但他生性懦弱,根本不是块做皇帝的料。正是中宗的软弱,这也给韦氏有了效仿武则天压皇位的想法,并在公元710年,和女儿共同毒杀李显,立李重茂为少帝。因为他本人是皇帝,他老爸是皇帝,他弟弟是皇帝,他儿子是皇帝,他侄子是皇帝,更要命的是他妈也是皇帝,于是历史给了他一个很光耀的名字:六味帝皇丸。

睿宗李旦(为武后所废)(662年~716年)684年和710年-712年在位。前后两次登基,共在位八年余,但真正掌权仅有两年。唐朝第五位皇帝,他的在位时间是684年-690年和710年-712年。初名李旭轮、李轮。历封殷王、冀王、相王、豫王,领洛州牧。为高宗第八子,武则天第四子,唐中宗是其兄长。开元四年(716年)病逝,享年54岁,谥号:玄真大圣大兴孝皇帝,葬于桥陵(今陕西省蒲城县北之丰山)。

嗣圣元年(684年),登基即位后,皇太后武则天垂帘听政。武周建立后,降为皇嗣,复封为相王,囚禁于宫中。参与神龙政变,实现大唐光复。景云元年(710年),平王李隆基联合太平公主发动唐隆政变后,再次成为皇帝。宠信太平公主用人干政,与皇太子李隆基争权。先天元年(712年),李旦禅位于皇太子李隆基,自称太上皇,把持朝廷大政。唐睿宗李旦生活在唐朝中央政权斗争最为残酷复杂的时代。他的父母都当过皇帝,在漫长的中国历史上,只有他和其兄长唐中宗有此经历。他本人当过皇子,亲王,皇嗣(候补性质的皇太子),皇太子,皇帝,太上皇,还被建议过担任皇太弟,其中皇帝是当了两次,中间间隔20年。这份经历在中国历史上也是独一无二的。李旦前后两次登基,一共在位八年,真正掌权仅有两年。

武周时期皇帝

武周武则天

则天顺圣皇后武曌(624年~705年),690年—705年在位,共16年。唐太宗赐名武媚,即位后改名武曌(zhào),取意:日月当空。并州文水人(今山西文水)她的国号为周,史称“武周”,她是唐中宗李显、唐睿宗李旦的母亲。高宗死后,她把持朝政,该夫妻开启了频繁改年号。天授元年(690年),废睿宗,自称圣神皇帝,改洛阳为神都,国号为周,史称南周或武周(汉因王莽新朝分前后汉 唐为何不因武周而分前后唐)。成为中国历史上唯一一位女皇帝,尊为武周圣神皇帝。武氏篡唐遭到了部分人的反对。神龙元年(705年),武则天病笃,宰相张柬之发动兵变,拥立中宗复位。同年十一月,武则天于上阳宫崩逝,年八十二岁。去世时发遗诏:去帝号,称则天大圣皇后。中宗遵其遗命,改称“则天大圣皇后”,以皇后身份与高宗合葬于乾陵,累谥为“则天顺圣皇后”。

武氏开始是唐太宗的才人,在太宗病重期间与高宗李治产生情愫,太宗死后入感业寺出家为尼姑。但宫中权斗使她成了唐高宗李治的昭仪,655年立为皇后,尊号“天后”,参与朝政,时与高宗并称“二圣”。她是唐中宗李显、唐睿宗李旦的母亲。高宗驾崩后,作为唐中宗、唐睿宗两朝的皇太后临朝称制。作为中国唯一的女皇,在其统治数十年间,社会安定,经济发展,武则天上承“贞观之治”,下启“开元盛世”,革除时弊,发展生产,完善科举,破除门阀观念,不拘一格任用贤才,顺应历史潮流,大刀阔斧改革的历史功绩相比,难以同日而语。历史功绩,昭昭于世。在经济上,武则天早在“建言十二事”中就提出薄赋敛、息干戈、省力役等主张以保障农时;在其执政的半个世纪中,社会经济快速发展,户口大量增加。在军事上,武则天时期基本维持了唐朝的疆域和地位。

唐朝中期皇帝

中宗(重祚)李显(656年~710年),705年—710年在位,共5年。705年,武氏去世,唐中宗复位,710年,中宗被毒杀。

少帝(殇帝)李重茂(694年~?)710年,在位1个月,唐中宗第四子,生母不详,前身为温王。710年中宗被毒死以后,韦后立时年仅16岁的李重茂即位想重演武氏的故事,1个月后,韦后被杀,太平公主和李隆基联合废掉了李重茂,并将李重茂赶出长安,恢复其温王爵位。后事不详。

公元710年6月,李隆基杀韦太后,与太平公主、内苑总监钟绍京等人策划拥立李旦复位,李重茂毫无知觉。甲辰日,李重茂照例出视早朝,登上宝位就座。等到大臣们到齐,太平公主大声说道:“嗣君(指李重茂)准备让位给叔父(指李旦),各位大臣以为如何”。大臣们事先早已与太平公主通气,齐声赞成,说理应立长君。太平公主走到李重茂面前高声说道:“人心已经都归向相王,这已经不是你这小孩子的座位了,快快下来吧!”李重茂木然呆着,不知所措。太平公主上前,一把将他拖下皇座。李旦走上皇座坐下,李重茂只得含泪走到下首站着,被降封为温王,又改封楚王。史称唐殇帝,又称唐少帝。

睿宗(重祚)李旦(662年~716年),710年-712年。

玄宗李隆基(685年~762年),712年—756年在位,共44年,是唐朝在位最久的皇帝。唐朝第五位皇帝。唐睿宗李旦第三子,庙号“玄宗”,得名“唐玄宗”,又谥号为“至道大圣大明孝皇帝”,故亦称为唐明皇,后封元圣文神武皇帝。玄宗在位年间,是唐代由盛变衰的关键时期。宝应元年(762年)病逝于长安神龙殿,享年78,谥号:至道大圣大明孝皇帝,庙号玄宗,葬于泰陵(今陕西省蒲城县东北金粟山)。朝代故事:开元之治、安史之乱。

唐玄宗在位年间,是唐代由盛变衰的关键时期。前期注意拨乱反正,任用姚崇、宋璟等贤相,励精图治,他的开元盛世是唐朝的极盛之世,在位后期宠爱杨贵妃,怠慢朝政,宠信奸臣李林甫、杨国忠等,加上政策失误和重用安禄山等侫臣,导致了后来长达八年的安史之乱,为唐朝中衰埋下伏笔。从此唐朝由鼎盛时期转入衰弱时期。

肃宗李亨(711年~762年),756年—762年在位,共6年。唐朝第八位皇帝。唐玄宗第三子。公元756年七月十二日,李亨在灵武即位,遥尊玄宗为太上皇,改年号为“至德”。病死,享年52岁,谥号:文明武德大圣大宣孝皇帝,葬于建陵(今陕西省礼泉县东北之武将山上)。

唐肃宗李亨可以说是大唐帝国由繁荣昌盛转向衰落的见证者。他是唐朝第一个在京师以外登基再进入长安的皇帝。他登基之日,正是安史叛军攻陷两京之后;而当他的生命走上终点病逝长安之时,安史之乱仍未荡平。他送走了避乱出逃的父亲唐玄宗,又和唐玄宗在13天内先后永诀人寰,为大唐帝国的盛衰荣辱留下了难以磨灭的影响和耐人寻味的一幕。

代宗李豫(726年~779年),762年—779年在位,共17年。唐朝第九位皇帝。唐肃宗长子,初名俶,封广平王。病死,享年54岁,谥号:睿文孝武皇帝,庙号代宗。葬于元陵(今陕西省富平县西北之檀山上)。

唐代宗是唐朝历史上第一个以长子身份即位的皇帝。安史之乱中,以天下兵马元帅名义先后收复长安、洛阳。唐代宗即位之初,正当安史叛军最后垂死挣扎的关键时刻,为了早日平定叛乱,结束动荡的局面,代宗对安史降将实施了姑息政策,以致形成了河北藩镇割据的局面,给继承者遗留下了难以彻底消除的祸患。唐代宗面临的社会矛盾,错综复杂,历史赋予他的任务,十分艰巨。其主持朝政多年,从政绩上看,有功也有过,但总的看功大于过,基本上应该肯定,他的功和过,受到他生活的社会历史条件,他的一生多彩多姿,,既有弛骋疆场,威武状观的经历,也有政治舞台上角逐的风风雨雨,他又以多情的天子著称于唐代诸帝。

德宗李适Kuò(742年~805年),780年—805年在位,共26年。唐代宗长子,唐朝第十位皇帝。贞元二十一年(805年),李适于会宁殿驾崩,享年64岁,谥号:为神武孝文皇帝,庙号德宗,葬于崇陵(今陕西省泾阳县北嵯峨山)。

李适在位前期,以强明自任,坚持信用文武百官,严禁宦官干政,用杨炎为相,废租庸调制,改行“两税法”,颇有一番中兴气象。后任用卢杞等,政局转坏。任用宦官为统帅,并且勒索地方官进奉物资,在长安施行宫市,征收间架、茶叶等杂税,民生更加困苦。虽有人称之为“中兴之治”,但并没有特别显著的成就。唐德宗李适也是一个饱尝战火的洗礼和考验的唐朝皇帝。

顺宗李诵(761年~806年),805年—806年在位,共1年。唐朝第十一位皇帝。唐德宗长子。病死,时年46岁,谥号:至德大圣大安孝皇帝,葬于丰陵(今陕西省富平县东瓮金山)。朝代故事:永贞革新、永贞内禅、八司马事件。

在唐朝皇帝中,唐顺宗李诵是特征颇为鲜明的一位。第一,位居储君时间最长。顺宗是以长子被立为皇太子,由于父亲德宗在位时间长,他做太子的时间长达26年。第二,在位时间最短。顺宗在位期间,没有以皇帝身份过一个新年。即位当年的新年,他就已经是太上皇了。算起来,顺宗在位时间还不足200天,在整个唐朝皇统体系中,他是在位时间最短的一位了。第三,顺宗在如此短暂的帝王生涯中,还做了太上皇。这不仅是唐朝皇帝中,恐怕也是历史上所有皇帝中进入太上皇角色最快的皇帝了。第四,儿子数量多。顺宗有27个儿子等。

大历十四年(779年)立为皇太子。贞元二十一年(805年)即位,改元永贞。任用王伾、王叔文为翰林学士,在韩泰、韩晔、柳宗元、刘禹锡、陈谏、凌准、程异、韦执宜等人支持下,从事改革德宗以来的弊政,贬斥贪官,废除宫市,停止盐铁进钱和地方进奉,并试图收回宦官兵权,史称“永贞革新”。不久患中风。同年八月,宦官俱文珍等勾结部分官僚和藩镇,逼其退位,传位于太子李纯,贬王伾等人,史称“永贞内禅”。又贬斥韩泰等八人,史称“八司马事件”。次年病死,一说被宦官杀害。

宪宗李纯(778年~820年),806年—820年在位,共15年。唐顺宗长子,先被封为广平郡王,805年即位。被宦官杀害,时年43岁,谥号:昭文章武大圣至神孝皇帝,庙号宪宗,葬于景陵(今陕西省蒲城县西北金帜山)。朝代故事:元和中兴。

李纯被立为太子,顺宗试图进行改革,威胁了宦官的利益,被俱文珍逼迫退位给宪宗,同年八月,宪宗继位,顺宗被尊为太上皇。死后谥号为昭文章武大圣至神孝皇帝。唐宪宗李纯是一位重实干的坚强的君主,即位后,励精图治,重用贤良,改革弊政,勤勉政事,力图中兴,从而取得元和削藩的巨大成果,重振中央政府的威望,史称“元和中兴”。他抓住时机采取了干预的政策。但在一开始情况似乎并不显得对他有利。在顺宗时期出现的不和以后,朝廷尚需恢复和谐关系,而地方政府广泛的行动回旋余地已成为全帝国被人接受的准则。

唐朝晚期皇帝

穆宗李恒(795年~-824年),821年—824年在位,共4年。唐朝第十三位皇帝。原名宥。在位期间荒于朝政,奢侈放纵,措施不当,导致河北三镇再度背叛,直到唐朝灭亡。长庆四年(824年)正月,因服长生药而死,时年30岁,谥号:睿圣文惠孝皇帝,葬于光陵。

在位期间荒于朝政,奢侈放纵,措施不当,导致河北三镇再度背叛,直到唐朝灭亡。朝廷内宦官权势日盛,官僚朋党斗争剧烈。使唐宪宗的“中兴”局面完全丧失。后服长生药而死。

敬宗李湛(809~827年),824年—826年在位,共2年。唐朝第十四位皇帝。唐穆宗长子。被宦官杀死,得年18岁。谥号:睿武昭愍孝皇帝,庙号敬宗,葬于庄陵。

即位后,只知在后宫嬉戏,奢侈荒淫,沉迷击鞠,喜欢半夜在宫中捉狐狸(打夜狐),史称“视朝月不再三,大臣罕得进见”。根本不把国家大政放在心上,他的游乐无度较之其父穆宗是有过之而无不及。宦官王守澄把持朝政,勾结权臣李逢吉,排斥异己,败坏纲纪。导致官府工匠突起暴动攻入宫廷的事件。后为宦官刘克明等人杀害。

文宗李昂(809年~840年),826年—840年在位,共14年。唐朝第十五位皇帝。唐穆宗第二子,唐敬宗之弟,敬宗宝历二年(826年),被宦官王守澄等拥立为帝。郁郁病死,时年32岁,谥号:元圣昭献孝皇帝,葬于章陵(今陕西省富平县西北之天乳山)。朝代故事:甘露之变。

在位期间,朝臣朋党相互倾轧,官员调动频繁,政权甚至皇帝的废立生杀均掌握在宦官手中。后起用李训、郑注等人,意欲铲除宦官。大和九年(835年),李训引诱宦官参观所谓“甘露”,企图将其一举消灭,但事情败露,反而导致宦官大肆屠杀朝官,史称“甘露之变”。事后,文宗更被宦官钳制,慨叹自己受制于家奴,境遇不如汉献帝。执政期间政治黑暗,官员和宦竖争斗不断,是唐朝社会走向没落的转型时期,唐文宗本人也形同傀儡,最后抑郁而死。

武宗李炎(814年~846年),840年—846年在位,共6年。唐朝第十六位皇帝。唐穆宗第五子,文宗弟。本名瀍,临死前十二天改名炎,会昌六年(846年),李炎驾崩于含风殿,时年33岁,谥号:至道昭肃孝皇帝,庙号武宗,葬于端陵。朝代故事:会昌法难。

对内打击藩镇和佛教,对外击败回鹘,加强了中央集权,唐朝一度出现中兴局面,史称“会昌中兴”。唐武宗崇信道教,且鉴于佛教势力泛滥,损害国库收入,在道士赵归真的鼓动和宰相李德裕的支持下,于845年下令拆毁佛寺,并派御史分道督察。经数月努力,全国拆毁寺院、招提、兰若共4.46万余所,还俗僧尼26.1万人,奴婢15万人,没收大量寺院土地。由于毁佛成功,从而扩大了唐朝政府的税源,巩固了中央集权。武宗灭佛,历史上称为“会昌法难”,与北魏太武帝和北周武帝的灭佛合称“三武之厄”。

宣宗李忱(810年~859年),847年—859年在位,共13年。初名怡,前身是光王,唐宪宗李纯十三子,唐穆宗李恒的弟弟,唐武宗李炎的叔叔。大中十三年(859年)去世,享年50岁,谥号:圣武献文孝皇帝,庙号宣宗,葬于贞陵(今陕西省泾阳县西北)。

唐武宗死后,李忱为宦官马元贽等拥立其登基为帝。李忱努力仿效唐太宗,以“至乱未尝不任不肖,至治未尝不任忠贤”为座右铭。他将《贞观政要》书于屏风之上,每每正色拱手拜读。在位期间,整顿吏治,并限制皇亲和宦官,对外击败吐蕃、收复河湟,安定塞北、平定安南。李忱处理天下事务,性格明察沉断,用法无私,从谏如流,重惜官赏,恭谨节俭,惠爱民物,所以直至唐亡,百姓仍思咏他,称其为“小太宗”。唐宣宗时代,帝国虽然称不上是太平盛世,但起码也算是承平之局。

懿宗李漼(833年~873年),859年—873年在位,共14年。唐朝第十八位皇帝。宣宗病死后,被宦官迎立为帝。李漼初名温,是唐宣宗的长子。873年八月病死,时年41岁,谥号:昭圣恭惠孝皇帝,死后葬于简陵(今陕西省富平县西北)。

唐懿宗是唐朝最后一个以长子即位而且是最后一个在长安平安度过帝王生涯的皇帝。然而,懿宗在位14年,游宴无度、沉湎酒色,骄奢淫逸侏儒俑,不思进取,宠信宦官,迎奉佛骨,面对内忧不知其危,遭遇外患不觉其难,以致政治腐败,唐朝政局更加风雨飘摇。把宣宗在位期间重新点燃起来的一点希望之光彻底熄灭了。

僖宗李儇Xuān(862年~888年),873年—888年在位,共15年。是唐朝第十九位皇帝。生于咸通三年五月八日(862年6月8日),初名俨,唐懿宗第五子,母惠安皇后王氏。咸通十四年(873年)七月二十日,唐懿宗病重弥留之际,15岁的他在宦官的支持下被立为皇太子,改名李儇,并于唐懿宗驾崩柩前即位,政事全交给宦官田令孜掌握,自己却玩物丧志。是整个唐朝即位年龄最小的皇帝。文德元年(888年)死于长安,时年27岁,谥号:惠圣恭定孝皇帝。葬于靖陵(今陕西省乾县东北)。朝代故事:黄巢起义。

唐僖宗生活的年代是唐王朝各种矛盾空前激化的年代,大唐帝国已经不可避免走向灭亡。因此不管僖宗是否贤明,他也不能扭转不利的局面。很遗憾,相比于好似骄奢天子的父亲懿宗,僖宗的腐败程度不仅没有减少,乾符年间以来的统治反倒黑暗了几分。由此,王仙芝和黄巢起义的原因也就变得非常好解释。僖宗生于深宫,宦官拥立为帝,虽其天资禀赋高超,然并无治国之道,光启之后虽打算励精图治,摆脱宦官,重振唐威,但为时已晚,唐王朝已经支离破碎。

昭宗李晔(867年~904年),888年—904年在位,共16年。原名杰,又名敏,他是唐懿宗第七子,唐僖宗第七弟。是唐朝第二十位皇帝(889年—904年在位),在位16年。唐昭宗在他即皇帝位以来16年间,一直是藩镇手中的傀儡。904年被藩镇朱温杀,时年38岁,谥号:圣穆景文孝皇帝,庙号昭宗,葬于和陵(今河南省偃师县太平山)。

和许多朝代的末代皇帝一样,昭宗也不是真正意义上的亡国之君。他颇想有番作为,整顿内政,想对藩镇采取强硬态度。他杀了宦官杨复恭,虽然没有彻底改变宦官的拥兵地位。但也打击了宦官。昭宗虽然有心,但唐朝此时已经积弱难返,回天无力。纵观昭宗的一生,他颇想有番作为,整顿内政,但是事与愿违,大唐事实上早已经支离破碎,任何一个手中有些兵力的藩镇几乎都能随心所欲地置大唐于死地,昭宗所做的,只是勉强使大唐多存在了几年而已。

哀帝李柷(892年~908年),904年—907年在位,共3年。原名祚,唐昭宗第九子,唐朝末代皇帝,907年被废。908年被朱温毒死,时年17岁,谥号:昭宣光烈哀孝皇帝,葬于温陵(今山东省定陶县),后世称其“唐哀帝”或“唐昭宣帝”。

哀帝当国,一切政事都由朱全忠决策。他即位以后甚至都没有改元,一直在使用“天佑”年号。然而,不幸的是,天不佑唐,大唐帝国近300年的基业注定要在他手里倒塌了。天复四年(904年),朱温逼迫唐昭宗迁都洛阳,毁掉长安城,不久杀死立昭宗,立李柷为帝,是为唐哀帝,他不过是藩镇手中的一个傀儡皇帝。天祐二年(905年),掌握实际权力的梁王朱温(朱全忠)见废帝灭唐时机已到,便先将唐朝朝臣全部杀光(见白马驿之祸),接着在天祐四年(907年)又逼李柷禅位,降为济阴王,代唐称帝,改名朱晃,是为梁太祖,建国号“大梁”,史称“后梁”,改元“开平”。至此,立国总计290年、传21帝的大唐王朝灭亡,中国进入自魏晋南北朝以来又一次大分裂时期——五代十国。

唐朝皇后列表:唐朝历代皇帝的皇后及嫔妃列表

自立皇帝(不被后世承认)

李承宏(广武王)

李承宏,生卒年代不详,为章怀太子李贤之孙,邠王李守礼之子,金城公主的兄弟,本为广武王,一名承宠。宝应2年(763)十月,吐蕃军队趁唐朝内乱而短暂占长安,唐代宗出逃,吐蕃立其为帝。后唐将郭子仪收复长安,代宗回到长安,将他废黜,流放华州。李承宏不久死去。

李悟 (绛王)

李悟(?—826年),本名李寮,唐宪宗之子,母不详。唐德宗贞元二十一年(805年),封为文安郡王,唐宪宗元和元年(806年)进封绛王。七年,改名李悟。宝历二年十二月八日,刘克明与苏佐明等共同谋害死十八岁的唐敬宗李湛。后苏佐明等矫制,让唐敬宗的叔叔绛王李悟代理监国。枢密使王守澄、中尉梁守谦率禁军讨伐刘克明和苏佐明,诛杀绛王李悟,拥立唐文宗李昂登基为帝。

李熅(襄王)

李熅(?—886年12月)唐肃宗之曾孙。受封襄王。886年,邠宁节度使朱玫攻入长安,唐僖宗逃往凤翔;李熅因病滞留,被朱玫所得。朱玫于紫宸殿拥立襄王称帝,改元建贞,是为唐建贞帝。两个月后各路节度使攻入长安,李熅被废为庶人。后为王重荣所杀。

李裕 (德王)

李裕(?—904年),唐昭宗之长子,大顺二年(891年)六月二十八日,受封德王。光华三年(900年)十一月,发生了神策军中尉刘季述等人的政变,唐昭宗被软禁,同一天宦官假传圣旨,说昭宗已自称太上皇,并令皇太子即位,称帝,更名李缜。天复元年(901)年,宰相崔胤联合禁军将领孙德昭打败了刘季述,迎昭宗复位,李裕复降德王。904年,朱温令蒋玄晖诱杀唐氏诸王,李裕等被诛。

武周皇帝列表(武氏称制)

| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在世时间 | 在位时间 | 年号 | 皇陵 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| - | 齐圣皇帝 | 姒启 | 前21世纪 | (追尊) | - | - |

| 始祖 | 文皇帝 | 姬昌 | 前12世纪 | (追尊) | - | - |

| 睿祖 | 康皇帝 | 姬武 | 前8世纪 | (追尊) | - | 乔陵 |

| 严祖 | 成皇帝 | 武克己 | 5-6世纪 | (追尊) | - | 节陵 |

| 肃祖 | 章敬皇帝 | 武居常 | 6世纪 | (追尊) | - | 简陵 |

| 烈祖 | 浑元昭安皇帝 | 武俭 | 6世纪 | (追尊) | - | 靖陵 |

| 显祖 | 立极文穆皇帝 | 武华 | 6-7世纪 | (追尊) | - | 永陵 |

| 太祖 | 无上孝明高皇帝 | 武士彟 | 559-635 | (追尊) | - | 昊陵 |

| - | 则天顺圣皇后 | 武曌 | 624—705 | 690—705 | 光宅 垂拱 永昌 载初 天授 如意 长寿 延载 证圣 天册万岁 万岁登封 万岁通天 神功 圣历 久视 大足 长安 神龙 |

乾陵 |

| 注释:除则天大圣皇后外,均为武则天及其儿孙追谥或改谥。 | ||||||

注:

1、根据《元和姓纂》记载:“周平王少子生而有文在手,曰武,遂以为氏。”姬武因此被视为武氏先祖。但多数学者认为此人纯属武则天杜撰。

2、武曌本名不详,曾为唐太宗才人,赐号“武媚”,后为高宗昭仪、皇后,为孝敬皇帝李弘、安定思公主、章怀太子李贤、中宗李显、睿宗李旦、太平公主生母。

麟德元年(664年),开始与高宗一同临朝听政。

上元元年(674年)八月,李治称天皇,武则天称天后。

永淳二年(683)十二月,唐高宗驾崩,皇太子李显即位。

光宅元年(684年)二月,废李显为庐陵王,立豫王李旦为傀儡皇帝,本人以皇太后身份临朝称制。

载初二年(691年)九月,武后登基称帝,成为中国历史上一位的正统的女皇帝,改国号为“周”,史称“武周”,定都东都洛阳,改称神都,降李旦为皇嗣,赐武姓,以周文王为武氏始祖,并追尊武氏七世先祖,加封武氏宗亲。

天册万岁元年(695年)正月初,武则天加号为“慈氏越古金轮圣神皇帝”。

神龙元年(705年)正月,武则天病笃,张柬之、崔玄暐等重臣发动“神龙革命”,诛杀张昌宗、张易之兄弟及其党羽,逼迫武则天让位于太子李显。李显复位后为母亲上尊号为“则天大圣皇帝”,武周结束,唐朝复辟。

同年十一月,武则天病逝,遗诏去帝号,称”则天大圣皇后“,与高宗合葬乾陵。

唐隆元年(710年),改谥天后。

景云元年(710年),改为大圣天后。

延和元年(712年),改为天后圣帝,未几,改为圣后。

开元四年(716年),改为则天皇后。

天宝八载(749年),加谥则天顺圣皇后。

唐朝皇帝列表,包含了唐朝历代皇帝的庙号、谥号、姓名、年号、在位时间、陵寝、皇帝在位顺序、皇帝简介等资料,以列表形式展现,查询快捷方便。

| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位年限 | 陵寝 | 年号 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 追尊 | ||||||

| - | 德明皇帝 | 皋陶 | - | 皋陶墓 | - | |

| - | 先天太上皇 | 李敬 | - | - | ||

| 大圣祖 | 大圣祖高上大广道金阙玄元天皇大帝 | 李耳 | - | - | ||

| - | 兴圣皇帝 | 李暠 | - | 建世陵 | - | |

| 献祖 | 宣皇帝 | 李熙 | - | 建初陵 | - | |

| 懿祖 | 光皇帝 | 李天赐 | - | 启运陵 | - | |

| 太祖 | 景皇帝 | 李虎 | - | 永康陵 | - | |

| 世祖 | 元皇帝 | 李昞 | - | 兴宁陵 | - | |

| ① 唐朝 618年—690年 | ||||||

| 高祖 | 神尧大圣大光孝皇帝 | 李渊 | 618-626(8年) | 献陵 | 武德618年-626年 | |

| 太宗 | 文武大圣大广孝皇帝 | 李世民 | 627-649(23年) | 昭陵 | 贞观627年-649年 | |

| 高宗 | 天皇大圣大弘孝皇帝 | 李治 | 650-683(24年) | 乾陵 | 永徽650年-655年 显庆656年-661年 龙朔661年-663年 麟德664年-665年 乾封666年-668年 总章668年-670年 咸亨670年-674年 上元674年-676年 仪凤676年-679年 调露679年-680年 永隆680年-681年 开耀681年-682年 永淳682年-683年 弘道683年 如此变更年号为哪般? |

|

| 中宗 (被废) | 大和大圣大昭孝皇帝 | 李显 | 684 | 定陵 | 嗣圣684年 | |

| 睿宗 (禅位) | 玄真大圣大兴孝皇帝 | 李旦 | 684-690(6年) | 桥陵 | 文明684年 光宅684年 垂拱685年-688年 永昌689年 载初690年 |

|

| ②武周 690年—705年 | ||||||

| 则天顺圣皇后 | 武曌 | 690—705(16年) | 乾陵 | 天授690年—692年 如意692年 长寿692-694年 延载694年 证圣695年 天册万岁695-696年 万岁登封696年 万岁通天696-697年 神功697年 圣历698-700年 久视700年 大足701年 长安701-705年 这对夫妻更换年号上瘾 |

||

| 李唐复辟705-907 | ||||||

| 中宗 (复辟) | 大和大圣大昭孝皇帝 | 李显 | 705-710(5年) | 定陵 | 神龙705年-707年 景龙707年-710年 |

|

| 恭宗 | 殇皇帝 | 李重茂 | 710 | 唐隆710年 | ||

| 睿宗 (复辟) | 玄真大圣大兴孝皇帝 | 李旦 | 710-712(2年) | 桥陵 | 景云710年-711年 太极712年 延和712年 |

|

| 玄宗 | 至道大圣大明孝皇帝 | 李隆基 | 712-756(44年) | 泰陵 | 先天712年-713年 开元713年-741年 天宝742年-756年 |

|

| 肃宗 | 文明武德大圣大宣孝皇帝 | 李亨 | 756-762(6年) | 建陵 | 至德756年-758年 乾元758年-760年 上元 760年-761年 |

|

| 代宗 | 睿文孝武皇帝 | 李豫 | 762-779(17年) | 元陵 | 宝应762年-763年 广德763年-764年 永泰765年-766年 大历766年-779年 |

|

| 德宗 | 神武孝文皇帝 | 李适 | 780-805(26年) | 崇陵 | 建中780年-783年 兴元784年 贞元785年-805年 |

|

| 顺宗 | 至德弘道大圣大安孝皇帝 | 李诵 | 805 | 丰陵 | 永贞805年 | |

| 宪宗 | 昭文章武大圣至神孝皇帝 | 李纯 | 806-820(15年) | 景陵 | 元和806年-820年 | |

| 穆宗 | 睿圣文惠孝皇帝 | 李恒 | 821-824(4年) | 光陵 | 长庆821年-824年 | |

| 敬宗 | 睿武昭愍孝皇帝 | 李湛 | 824-826(2年) | 庄陵 | 宝历824年-826年 | |

| 文宗 | 元圣昭献孝皇帝 | 李昂 | 826-840(14年) | 章陵 | 宝历 826年 大和827年-835年 开成836年-840年 |

|

| 武宗 | 至道昭肃孝皇帝 | 李炎 | 840-846(6年) | 端陵 | 会昌 841年-846年 | |

| 宣宗 | 圣武献文孝皇帝 | 李忱 | 846-859(13年) | 贞陵 | 大中847年-859年 | |

| 懿宗 | 昭圣恭惠孝皇帝 | 李漼 | 859-873(14年) | 简陵 | 大中 859年 咸通 860年-873年 |

|

| 僖宗 | 惠圣恭定孝皇帝 | 李儇 | 873-888(15年) | 靖陵 | 咸通873年-874年 乾符874年-879年 广明880年-881年 中和881年-885年 光启885年-888年 文德888年 |

|

| 昭宗 | 圣穆景文孝皇帝 | 李晔 | 888-904(16年) | 和陵 | 龙纪889年 大顺890年-891年 景福892年-893年 乾宁894年-898年 光化898年-901年 天复901年-904年 天祐904年 |

|

| 景宗* | 昭宣光烈孝皇帝 | 李柷 | 904-907(3年) | 温陵 | 天祐 904年-907年 | |

景宗:李柷当国,一切政事都由朱全忠决策,所谓“时政出贼臣,哀帝不能制”。他即位以后甚至都没有改元,一直在使用“天佑”年号。然而,不幸的是,天不佑唐,大唐帝国近300年的基业注定要在他手里倒塌了。后唐明宗李嗣源追谥他为昭宣光烈孝皇帝,但因其系篡国者朱温所立且父母也被朱温所杀并最终亡国,在后唐群臣议论下,庙号景宗未被采用,故后世称李柷为“唐哀帝”或“唐昭宣帝”。

唐朝李家祖籍在今河北省赵县,李渊生于关陇,自称祖居关陇,是五胡十六国时期西凉开国君主李暠的后裔(也有称这借以提高自己的身份地位),世代贵胄,是陇西成纪一带的名门望族。李渊的爷爷李虎,西魏八柱国之一,官至太尉、少师、大都督、陇西公;李渊的父亲李昞,北周安州总管、柱国大将军、陇西公、唐国公;李渊的外公独孤信,西魏八柱国之一,官至大司马、大都督、卫国公而且是皇帝的岳父;李渊的大姨,北周皇后;李渊的七姨丈杨坚,隋朝开国皇帝;李渊的表弟杨广,隋朝的第二任皇帝……

说李渊是含着金钥匙出生,一点也不夸张,其血统之高贵令人艳羡,其家世之豪华让人惊叹。李渊,从出生的那一刻起,就已经是千万人之上的人。从七岁那年起,他就承袭了父亲唐国公的封号,小小年纪,就得以封侯袭爵,可谓童年得志。

关于李氏的望族之说在历史上还有这一段插曲,本来西魏以前以山东地区的李姓一门为望族,这一地区有五大望族姓氏——王、卢、崔、李、郑,其中李姓又是鲜卑族中的一大姓氏。而自西魏宇文泰(南北朝皇帝列表)以关中为根据地建国,由此就硬性规定了关陇李姓为望族。有人据此认为李氏一门是破落贵族,还有人说李氏是鲜卑族大野部的姓氏。

根据可考证的历史资料证明,唐太宗李世民的祖母、即唐高宗李渊的母亲独孤氏,是隋文帝的一名后妃的姐妹,属于非汉族,所以李世民和隋炀帝之间还有着姨表关系。唐太宗李世民的母亲窦氏也是鲜卑族人。而李渊一方的血统还没有足够的历史证据进行论证。历史上有以下几种说法:赐姓大野部、河南破落李姓、老子李耳的后代等。其中最有可能性的说法是李世民是受胡人影响比较深的汉族人。现在一般的习惯说法是,唐太宗李世民是各民族的混血儿,民族大融合的产物。

夏朝建立之前的历史时期,统称为“上古时代”。或称“远古时代”、“三皇五帝时代”、“神话时代”。上古时代是指:文字记载出现以前的历史时代。对世界各地上古时代的定义也因此不同。在中国上古时代一般指夏以前的时代。在两河流域和埃及一般指公元前5000年以前的历史时代。因为上古时代没有当时直接的文字记载,那个时候发生的事件或人物一般无法直接考证。这些事件和人物也往往带有神话色彩。从考古中发现,中国农业的产生大约在距今一万年以上,是世界上最早进入农业文明的国家之一。从炎帝神农氏的传说表明,在距今四千五六百年前,中原地区的农业已经脱离原始生荒耕作时期,进入锄耕阶段。周朝的始祖后稷,在尧舜时任浓官,是最早种稷的人。 伏羲氏在书契的传说,表明在五千年前,图像已经由逼真向线条化演变,并有表意文字。黄帝时的苍颉对文字予以改进,出现了假借字。

按照《史记》等众多古文献记载,夏朝是中国历史上第一个朝代,司马迁的《史记》中有记载,夏朝有万国,所以我们一般认为夏朝是一个部落联盟形式的国家。20世纪末和21世纪初,我国启动了“夏商周断代工程”,最后认定夏代存在470年(即公元前2070年—公元前1600年),历经禹、启、太康、仲康、相、少康、予、槐、芒、泄、不降、扃、廑、孔甲、皋、发、癸(桀)等朝代。

商朝又称殷、殷商,是中国历史上的第二个朝代,是中国第一个有直接的同时期的文字记载的王朝。夏朝诸侯国商部落首领商汤率诸侯国于鸣条之战灭夏后在亳(今商丘)建立商朝。其后裔盘庚迁殷(今安阳)后,“殷商”并称。从公元前1600年至前1046年,经历了三个大的阶段。第一阶段是“先商”;第二阶段是“早商”;第三阶段是“晚商”,前后相传17世31王,延续600年。末代君王商纣王于牧野之战被周武王击败而亡。商朝是处于奴隶制鼎盛时期,奴隶主贵族是统治阶级,形成了庞大的官僚统治机构和军队。

周朝(前1046年-前256年)是中国历史上继商朝之后的第三个王朝。周王朝共传国君32代37王,享国共计791年。周朝分为西周和东周两个阶段,西周是从周武王姬发建立周朝起,至周幽王烽火戏诸侯被犬戎所灭,共东周是从周平王东迁洛阳,至周赧王被秦国所灭,共计551年。东周又分为春秋和战国两个时期,三家分晋、田氏代齐正式拉开战国序幕,被史学家成为春秋和战国的分界线。

春秋战国时期是历史上的东周时期。春秋战国分为春秋时期和战国时期,分水岭是在公元前453年,韩、赵、魏三家灭掉智氏,瓜分晋国为标志。春秋时期,简称春秋,指公元前770年-公元前476年,是属于东周的一个时期。战国时期简称战国,指公元前475年-公元前221年。

秦朝(前221—前207)是由战国时期的秦国发展起来的中国历史上第一个大一统王朝,秦人的祖先大费是黄帝之孙颛顼的后裔,舜赐其嬴姓。秦穆公时,任贤使能,虚心纳谏,灭国十二,开地千里,国力日盛。前361年,秦孝公继位,重用商鞅两次变法,使秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的诸侯国。秦王政先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,完成统一大业。

汉朝(Han Dynasty,前202—220年)是继秦朝之后的大一统王朝,分为西汉(又称:前汉,公元前202年十二月-8年十一月)和东汉( 又称后汉,公元25年六月-220年十一月)两个时期,西汉与东汉合称两汉,共历二十九帝,享国四百零五年。后世史学家不承认新朝和玄汉合法性,所以一般将其合并到汉朝历史里。公元221年,自认是汉室后代的刘备(汉昭烈帝)在成都称帝,国号汉,史称“蜀”或“蜀汉”(221年5月15日 —263年),是三国之一,亦称“刘蜀”、“季汉”,263年为魏所灭。共历二帝,四十三年。史学上并不将其并入汉朝历史。

三国(公元220年~280年,另有184年、190年或208年起始说)是中国历史上东汉与西晋之间的分裂对峙时期,有曹魏(魏国)、蜀汉(蜀国)、东吴(吴国)三个政权。三国的政治、经济、外交,各具特色,充满生机。184年黄巾起义后,东汉开始失去政权实体,群雄割据纷争,东汉名存实亡。208年的赤壁之战初步奠定了三国鼎立的格局。220年,曹丕废汉献帝,在洛阳称帝建魏,东汉灭亡。此后刘备、孙权先后称帝做王,魏、蜀、吴三国鼎立局面正式形成。

晋朝(265—420年),分为西晋与东晋两个时期,西晋为中国历史上九个大一统王朝之一,两晋上承三国下启南北朝,其中东晋属于六朝之一。266年司马炎篡魏,建国号为晋,定都洛阳,史称西晋,280年灭东吴,完成统一,后经历“八王之乱”。晋愍帝迁都长安,316年灭西晋,建立了十六个国家,史称“五胡乱华”。317年,晋室南渡,司马睿在建邺建立东晋,东晋曾多次北伐。383年东晋与前秦淝水之战后得到暂时巩固。两晋时期少数民族迁至中原,加强了民族融合,北人南迁,开发了江南地区。两晋总历时一百五十六年。420年,刘裕建立宋,东晋灭亡。

南北朝(420年—589年)是南朝和北朝的合称。南北朝时期是中国历史上的一段大分裂时期,也是中国历史上的一段民族大融合时期,上承东晋十六国下接隋朝,由420年刘裕代东晋建立刘宋始,至公元589年隋灭陈而终。南朝(420年—589年)共有四个朝代:宋、齐、梁、陈四朝。北朝(439年 —581年)共有五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐和北周等五朝。

隋朝(公元581年—618年)上承南北朝、下启唐朝的的大一统王朝。那隋朝是如何灭亡的,隋朝多少年?隋朝有几个皇帝?隋唐的说法从何而来?隋朝的民生、人均生活水平、人民生活质量恰恰是历代最好的、人均收入、购买力也是历史上最高的,事实上是在中国所有朝代中,隋朝国也最富民也最富,这得益于隋文帝的仁政爱民而推行的各项开明政策。

唐朝(618—907年),是中国封建历史上最辉煌璀璨,统一时间最长,是公认的中国国力最强盛的朝代之一,唐朝历十四世,传二十一代皇帝,享国祚二百八十九年,其与汉朝并称为中国历史上两大强盛王朝之一,开创了中国历史上最为波澜壮阔的封建王朝。

五代十国(907~960年),是五代与十国的合称,一般是指介于唐末宋初的这一段历史时期。五代指的是后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个次第更迭的政权。十国指五代之外相继出现的十个割据政权:前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(即荆南)、北汉,统称十国。五代十国上承唐末乱世,下顺宋代承平,这阶段政局混乱,政权林立,政权更迭频繁。

宋朝(Song Dynasty,960年~1279年),是上承五代十国下启元朝的朝代,根据疆域的变迁分北宋和南宋两个阶段,合称“两宋”,共历十八帝,享国祚三百一十九年。960年,赵匡胤陈桥兵变取代后周建立“宋”,史称“宋朝”、“大宋”,定都开封(东京)。1127年,宋朝亡于“靖康之难”,此前史称“北宋”。赵构于应天府(商丘)继位,重建宋王朝,史称“南宋”,1276年崖山海战后亡于元。宋朝是中国历史上商品经济、文化教育、科学创新高度繁荣的时代。但是由于采取重文抑武方针,加强中央集权,两宋二度倾覆皆缘外患。

元朝(1271年—1368年)是蒙古族建立的大一统的王朝,定都大都(今北京),传五世十一帝,历时九十八年。从1206年,成吉思汗建立蒙古汗国起算。元朝历史是中国的历史的一部分,但元朝时期的中国毫无疑问是亡国了。元朝是中国历史上的一个极大的悲剧,中华文化的衰退源头上要追溯到元蒙的统治。

明朝(1368-1644年)是中国历史上最后一个由汉族建立的封建王朝。1368年由明太祖朱元璋建立,历经十二世、十六位皇帝,国祚276年。明初定都于应天府,1421年迁都至顺天府,而应天府改称为南京。因明朝的皇帝姓朱,故又称朱明。1644年,李自成攻入北京,明毅宗朱由检于煤山自缢,明亡。随后,满清入主中原,1662年永历帝朱由榔被杀,1683年清军占领台湾,明郑结束。明朝是中国继周朝、汉朝和唐朝之后的繁盛时代,史称“治隆唐宋”、“远迈汉唐”。大明,无汉唐之和亲,无两宋之岁币,天子御国门,君主死社稷,为后世子孙所敬仰。

清朝是中国最后一个封建朝代。从1636年皇太极称帝开始,到1912年2月12日,袁世凯迫使宣统帝溥仪颁布退位诏书,清朝历十二帝,享国祚二百六十八年。清朝政治上专制的极端化,对内思想的禁锢文字狱,对外闭关锁国的政策,中止了明末的西学东渐。清朝对中国的祸害是罪深重的,是中国社会发展的绊脚石,导致近代中国落后于西方,是最不值得称颂的朝代。清朝之后从此中国不再有皇帝了,但是无形的帝王思想却存在民众心中。

五胡十六国是中国历史上最混乱的一个朝代。“五胡十六国”则是源自北魏末年的史官崔鸿私下撰写的《十六国春秋》而得名。他自北方所有大大小小的七十八个政权中选出国祚较长、影响力大、较具代表性的十六国。这十六国主要分布在华北地区和四川地区,共有成汉、前赵、后赵、前凉、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、西凉、北凉、南燕、北燕及夏国等国。实际不止十六国。

春秋,通常用来指中国东周前半期历史阶段,史称“春秋时期”,即自公元前770年至公元前476年这段历史时期。据说是由于鲁国史官把当时各国重大事件,按年、季、月、日记录下来,一年分春、夏、秋、冬四季记录,简括起来就把这部编年史名为《春秋》。春秋时期开始于公元前770年(周平王元年)周平王东迁东周开始的一年,止于公元前476年(周元王元年),战国前夕,总共295年。一说止于公元前453年,韩、赵、魏灭智氏,一说止于公元前403年,三家分晋。

战国(公元前475年—公元前221年),起于周元王二年,终于秦始皇二十六年。 是中国历史上继春秋时期之后的大变革时期。经过春秋时期(公元前770年―公元前476年)的旷日持久的争霸战争,周朝境内的诸侯国数量大大减少,公元前453年,韩、赵、魏推翻智氏,三家分晋,奠定了战国七雄的格局。公元前403年(周威烈王二十二年),周威烈王册封三晋为诸侯,公元前386年(周安王十六年),田和列为诸侯,七雄格局正式形成。 [38] 公元前221年(秦始皇二十六年),秦国灭齐国,统一六国,标志着战国时代的结束。