周朝

周朝历史

周朝(前1046年—前256年)是中国历史上继商朝之后的第三个王朝。周亦为“华夏”一词的创造者与最初指代。周王朝共传国君30代37王,享国共计791年。

周朝分为“西周”(前1046-前771年)与“东周”(前770年-前256年)两个时期。 西周由周武王姬发创建,定都镐京(宗周)(今陕西西安西南);周成王五年,营建都城洛邑(成周)(今河南洛阳);公元前770年(周平王元年),平王东迁,定都雒邑(成周)(今河南洛阳),此后周朝的这段时期称为东周。史书又将西周和东周合称为两周。

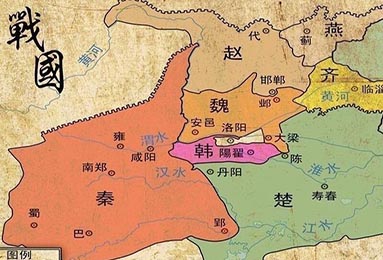

其中东周时期又称为“春秋战国”,以韩、赵、魏联手打败执政的智氏家族,三家分晋为分水岭,分为“春秋”及“战国”两部分。

在灭商之前,周部落源自华夏(汉)民族,因为遭到戎、狄等西北地区游牧部落的侵扰,周部落的首领古公亶父(亶dǎn)率领周人迁移到岐山下(今陕西岐山县东北)的平原定居下来。生活于渭河流域(陕西关中地区),其始祖姬弃就是被称为农神的“后稷”,《说文》云“黄帝居姬水(一说是河南中部郑州新郑市始祖山一带的潩水,一说是陕西关中中部武功县一带的漆水河,另一说位于陕西关中北部黄陵县附近的沮河) ,以姬为氏,周人嗣其姓”,语言为上古汉语,文字上仍采用古汉字,在民间记事仍以龟骨和牛骨刻字记事为主,王室则以新兴的锦帛等记事为主。周朝行分封制(封邦建国),周王为“天下共主”。

周朝国号

周人早期居于姬水一带,公刘时,周部落则已迁居于豳,氏族以定居的豳为国,国即是城,自公刘起,又经九世传位,到古公亶父为部族首领时,周人受薰育戎侵袭逼迫,不得不离乡远徙,他们历尽艰辛,越过漆、沮和梁山,迁至渭河流域岐山以南之周原。

周朝周人起源

周人的祖先是黄帝曾孙帝喾,元妃姜嫄的儿子弃,即后稷 。商朝初年,后稷的后代公刘率族人从邰迁到磁。周人早期居于陕西武功一带,到公刘时,周部落则已迁居于豳。由耕牧部族渐变为农耕为主的城邑。自公刘起,又经九世传位,到古公亶父为部族首领时,周人受薰育戎侵袭逼迫,不得不迁徙。他们越过漆、沮和梁山,迁至渭河流域岐山以南之周原。

周原物产丰富,土地肥沃,灌溉便利,农耕条件优越,经济发展快速。古公亶父造田营舍,建邑筑城,国力迅速恢复壮大。迁到周原以后,周人成为黄河领域共主的大商王朝的臣民,卑事商王武乙,在商王朝的保护下积聚力量,并且接受了商朝的文化体系,特别是有关于天命的观念,周朝建立之后,这套天命观念经过了周公旦(姬旦)的再次梳理,成为治世立国的政治法理基础,进而形成了影响后代王朝数千年“奉天承运”的君权神授的概念。

古公亶父之时,周部落已颇具规模。而且有三子,偏爱小儿季历。长子太伯及次子仲雍为顺父意传位与季历,自身逃亡荆蛮,与当地本土氏族结合,后为吴国。根据《竹书纪年》以及民国之后疑古派顾颉刚等人的看法,此时期的周国已经有了“翦商”的想法,吴国的建立则是打算建立西、南两个战略方向发展的结果。

周朝周人崛起

季历之时,商周关系开始密切,《后汉书·西羌传》载:古公亶父传位季历,季历不仅与大商王朝联姻,娶妻商室,还被商王文丁封为“牧师”,成为商王朝在西方最为重要的一位方伯,所以季历在甲骨文中有时又称公季。周此时已是商朝属下一强大方国。虽然关系密切,殷商却总是时刻提防着这股新生力量,周国、吴国也逐渐并吞其他小国家,特别是亲商的诸侯国。最终,商王文丁为扼制周族势力发展,以保商朝地位不受威胁,杀了不再那么听话的季历,但仍以周人为西伯,商朝和周人的关系可以参考周朝和楚人的关系。

西伯姬昌继位后,国力不足与商对抗,固继续臣服于商,为商西伯。但殷商对周并不放心。商纣一度囚禁姬昌于羑里,并杀其子作为肉汤、迫文王喝下。周人以宝马、美女贿赂帝辛,求得释放文王。文王归国后,谋商之心并无松懈。他一方面增强周族实力,使周国附近一些部落归附。另一方面进行武力扩张,根据《尚书》记载,周国首先讨伐西方犬戎、密须等小国,以固后方,接着东伐耆国(在今山西长治西南)、又伐邘(即孟,在今河南沁阳),最后伐崇国,深入到商朝势力范围。此时周国已“三分天下有其二”,文王便迁都于丰都(今陕西省西安市户县沣河西岸),准备进取殷商。

周朝灭商建周

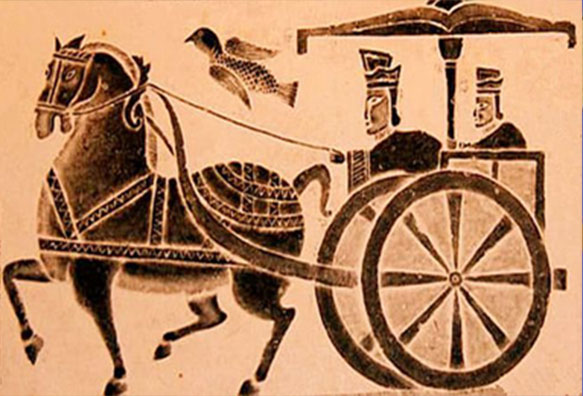

周国兴盛于周文王昌作首领的时候,在他的统治使周国势力强盛,文王死,次子姬发即位,在沣河东岸又建镐京,丰镐二京隔水相望,有桥相连,并称丰镐城。姬发率兵会盟军于孟津(今河南孟津),公元前11世纪,率戎车三百,虎贲三千,甲士四万五千与商朝十七万军队大战于牧野(今河南汲县)。周军大胜,纣王于鹿台身被珠宝玉器自焚。商朝亡,因为周部落到古公亶父时迁居于周原,武王灭殷以后,就以“周”为朝代名,周朝立。

周朝周公摄政

周武王灭商之后,公元前1045年,实施分封诸侯制度,大封皇族及功臣,如封太公望于齐、召公奭于燕等,另封子帝辛之子武庚于朝歌,又封叔鲜、叔度、叔处为“三监”,以监视武庚的行动,前1043年,周武王崩,子诵即位,是为周成王,由周公旦辅政。公元前1041年,三监(蔡叔度、管叔鲜、霍叔处)看不惯周公旦辅政,而管叔鲜更怨恨周公旦比自己年岁小却执掌辅政大权,于是联合武庚叛乱,史称“三监之乱”,周公旦平定此乱,武庚及管叔鲜被杀,蔡叔度被流放,霍叔处被废为庶民。周公旦在洛阳盆地伊、洛二水一带建洛邑,是为成周 。

周朝成康之治

公元前1021年,周成王崩,其子姬钊即位,是为周康王,公元前996年,周康王崩。公元前1042年至公元前996年的四十六年间,天下安宁,刑错四十馀年不用,周公还政周成王,周朝进入巩固时期, 史称“成康之治”。

何尊-铭文“宅兹中国”(3张)

周康王死后,其子姬瑕继位,是为周昭王。周昭王十六年,昭王亲征荆楚,南国镇国曾国鄂国等诸侯国出兵相随,深入江汉以南地区。南征共3次,最后一次周昭王还师渡汉水时,遇天灾溺死,三军覆没。其子姬满继位,是为周穆王,继位时年已五十。穆王向四方发展,西伐犬戎,南征荆楚。但好游行,以致朝政松弛。东方徐国趁周穆王西游之际,率九夷反叛周,周穆王东征,东方齐国鲁国等诸侯国出兵相随,平乱得胜。周穆王在位期间东征西伐,王朝疆土不断扩大,有力地巩固了周王朝的统治。一种观点认为,周穆王时曾迁都南郑(即后世郑县),就此存在争议。

周朝由盛转衰

经过昭穆时代,周朝实力渐不如前。这一时期,西北戎狄渐兴。周懿王时,戎狄交侵,暴虐中国。周人深为所苦,迁都犬丘(陕西咸阳)。

周厉王时期,连年战乱,百姓苦不堪言。同时,周厉王以荣夷公为卿士,垄断社会财富及资源。为压制国人不满,周厉王命卫巫监视,有谤王者即杀。结果人人自危,终于酿成国人暴动。前841年,周朝暴动,厉王出奔到彘(今山西霍县)。朝中由召穆公虎、周定公两大臣行政,号为共和(一说由诸侯共伯和摄行政事)。

共和十四年(公元前828年),厉王死于彘,太子静即位,是为周宣王,在位四十六年。宣王迁都镐京,励精图治,政通人和,诸侯来朝。周宣王先后平定了北之猃狁、西之戎狄、东之淮夷、南之楚国的叛乱,开拓了广袤的疆土,重现兴盛景象,史称“宣王中兴”。宣王晚年,干涉鲁国君位承继,以武力强立鲁孝公,引起诸侯不快。三十六年,征伐条戎、奔戎,结果惨败。三十九年,与西戎别支姜氏之戎战于千亩,再惨败。

周朝犬戎之祸

公元前781年,周幽王继位,宠爱褒姒,幽王三年(公元前779年),伐六济之戎失败,同时天灾频仍,幽王废正后申侯之女及太子宜臼,改以褒姒为后,其子伯服为太子。宜臼逃奔申国,申侯为外甥女儿讨回公道,联合缯国与犬戎攻入镐京(今陕西西安)。周幽王与伯服均被犬戎杀死于戏。公元前771年,西周灭亡。百科x混知:图解烽火戏诸侯

周朝平王东迁

由分封制、宗法制和井田制三大制度所维系的西周社会秩序,经过270余年的时光腐蚀,到公元前8世纪末,已经是千疮百孔、支离破碎了,仅靠着历史的惯性还得以维持。社会中各种矛盾并存,整个社会处于动荡之中。虽然周宣王继位后,汲取教训,改变政策,实现了“中兴”,但其晚年,周王朝重新出现了衰象,西周的灭亡已经是无法挽回的。

周幽王被杀后,申侯与缯侯与郑、卫、晋等诸侯大败犬戎,犬戎退走。郑、卫、晋等诸侯立周幽王太子宜臼为王,是为周平王,平王东迁,定都洛邑(今河南洛阳),史称东周。与此同时,虢公翰等王朝大臣立王子余臣为王,史称“携王”,这样便出现了“二王并立”的局面。但诸侯绝大多数只承认周平王,而不承认周携王。周平王21年(公元前750年),晋文侯杀周携王,结束了二王并立的局面。

周朝天子在位时间表

| 周朝历代天子顺序表/在位时间一览表 | ||||||||

| 朝代 | 年份 | 历经(年) | 帝传(代) | 皇帝姓名 | 帝号/年号 | 在位(年) | ||

| 周 | 西周 | 公元前1122--770 建都:镐(hà0)京 武王之前还有:公亶 父(太王)、季历、 文王,虽有强大的势力, 但在名义上仍是 商朝属下的一个诸 候国。 |

353 | 12帝 | 1、武王发 | 7 | ||

| 2、成王诵 | 37 | |||||||

| 3、康王钊 | 26 | |||||||

| 4、昭王瑖 | 51 | |||||||

| 5、穆王满 | 55 | |||||||

| 6、共王紧扈(hù) | 12 | |||||||

| 7、懿王囏(jiān) | 25 | |||||||

| 8、孝王辟方 | 15 | |||||||

| 9、夷王变 | 16 | |||||||

| 10、厉王胡共和时代14年 | 37 | |||||||

| 11、宣王靖 | 46 | |||||||

| 12、幽王宫湼 | 11 | |||||||

| 东周 | 公元前770--225 建都洛阳 |

545 | 26帝 | 1、本王宜臼 | 51 | |||

| 2、桓王林 | 23 | |||||||

| 3、庄王铊(tā) | 15 | |||||||

| 4、厘王胡齐 | 5 | |||||||

| 5、惠王阆(láng) | 25 | |||||||

| 6、襄王郑 | 33 | |||||||

| 7、顷王壬臣 | 6 | |||||||

| 8、匡王班 | 6 | |||||||

| 9、定王瑜 | 21 | |||||||

| 10、简王夷 | 14 | |||||||

| 11、灵王泄心 | 27 | |||||||

| 12、景王贵 | 25 | |||||||

| 13、悼王猛 | 1 | |||||||

| 14、敬王匈 | 44 | |||||||

| 15、元王仁 | 7 | |||||||

| 16、贞定王介 | 28 | |||||||

| 17、哀王去疾 | 1 | |||||||

| 18、思王叔 | 1 | |||||||

| 19、考王嵬(wéi) | 15 | |||||||

| 20、威烈王午 | 44 | |||||||

| 21、安王骄 | 26 | |||||||

| 22、烈王喜 | 7 | |||||||

| 23、显王扁 | 48 | |||||||

| 24、慎靓王定 | 6 | |||||||

| 25、赧(nǎn)王延 | 59 | |||||||

| 26、东周君杰 | 7 | |||||||

| 春秋 | 公元前770--475年 | |||||||

| 战国 | 公元前475--221年 | |||||||

周朝帝王世系

周朝君主,姬姓,黄帝后裔,又称周天子,如周武王、周平王。公元前1046年,周武王灭商建周,行分封制,周天子为天下之主,共传30代37王,后期周天子大权旁落,但仍为名义上的华夏最高统治者。

| 谥号 | 姓名 | 在位时间 | 都城 |

|---|---|---|---|

| 周人始祖 | |||

| 黄帝 | 约前2700年—约前2600年 | ||

| 玄嚣(即少昊) | |||

| 蟜极 | |||

| 帝喾 | |||

| 先王时期 | |||

| 姬弃 | |||

| 姬台玺 | |||

| 姬叔均 | |||

| 姬不窋 | |||

| 姬鞠 | |||

| 姬公刘 | |||

| 姬庆节 | |||

| 姬皇仆 | 豳 | ||

| 姬差弗 | 豳 | ||

| 姬毁隃 | 豳 | ||

| 姬公非 | 豳 | ||

| 姬高圉 | 豳 | ||

| 姬亚圉 | 豳 | ||

| 姬类 | 豳 | ||

| 周太王 | 姬亶 | 岐山 | |

| 姬历 | 岐山 | ||

| 周文王 | 姬昌 | 约前1099年—约前1061年 | 镐京 |

| 西周时期 | |||

| 周武王 | 姬发 | 约前1060年—约前1045年 | 镐京 |

| 周成王 | 姬诵 | 约前1044年—约前1008年 | 镐京、成周 |

| 周康王 | 姬钊 | 约前1007年—约前982年 | 成周 |

| 周昭王 | 姬瑕 | 约前981年—约前963年 | 成周 |

| 周穆王 | 姬满 | 约前962年—约前908年 | 成周、镐京 |

| 周共王 | 姬繄扈 | 约前907年—约前896年 | 镐京 |

| 周懿王 | 姬囏 | 约前895年—约前871年 | 镐京 |

| 周孝王 | 姬辟方 | 约前870年—约前862年 | 镐京 |

| 周夷王 | 姬燮 | 约前861年—约前854年 | 镐京 |

| 周厉王 | 姬胡 | 约前853年—前841年 | 镐京 |

| 周定公(共和行政) | - | 前841年—前828年 | 镐京 |

| 召穆公(共和行政) | 姬虎 | ||

| 周宣王 | 姬静 | 前828年—前782年 | 镐京 |

| 周幽王 | 姬宫涅 | 前781年—前771年 | 镐京 |

| 周携王 | 姬余臣 | 前771年—前750年 | 镐京 |

| 东周时期 | |||

| 周平王 | 姬宜臼 | 前771年—前720年 | 雒邑 |

| 周桓王 | 姬林 | 前720年—前697年 | 雒邑 |

| 周庄王 | 姬佗 | 前697年—前682年 | 雒邑 |

| 周釐王 | 姬胡齐 | 前682年—前677年 | 雒邑 |

| 周惠王 | 姬阆 | 前677年—前675年 | 雒邑 |

| 姬颓 | 前674年—前673年 | 雒邑 | |

| 周惠王复位 | 姬阆 | 前673年—前652年 | 雒邑 |

| 周襄王 | 姬郑 | 前652年—前619年 | 雒邑 |

| 周顷王 | 姬壬臣 | 前619年—前613年 | 雒邑 |

| 周匡王 | 姬班 | 前613年—前607年 | 雒邑 |

| 周定王 | 姬瑜 | 前607年—<前586年 | 雒邑 |

| 周简王 | 姬夷 | 前586年—前572年 | 雒邑 |

| 周灵王 | 姬泄心 | 前572年—前545年 | 雒邑 |

| 周景王 | 姬贵 | 前545年—前520年 | 雒邑 |

| 周悼王 | 姬猛 | 前520年 | 雒邑 |

| 周敬王 | 姬匄 | 前520年—前477年 | 雒邑 |

| 周元王 | 姬仁 | 前477年—前469年 | 雒邑 |

| 周贞定王 | 姬介 | 前469年—前441年 | 雒邑 |

| 周哀王 | 姬去疾 | 前441年 | 雒邑 |

| 周思王 | 姬叔 | 前441年 | 雒邑 |

| 周考王 | 姬嵬 | 前441年—前426年 | 雒邑 |

| 周威烈王 | 姬午 | 前426年—前402年 | 雒邑 |

| 周安王 | 姬骄 | 前402年—前376年 | 雒邑 |

| 周烈王 | 姬喜 | 前376年—前369年 | 雒邑 |

| 周显王 | 姬扁 | 前369年—前321年 | 雒邑 |

| 周慎靓王 | 姬定 | 前321年—前315年 | 雒邑 |

| 周赧王 | 姬延 | 前315年—前256年 | 雒邑 |

周朝历代皇帝简介

1、周文王:姬昌

姬昌(前1152年―前1056年),姬姓,名昌,周太王之孙,季历之子,周朝奠基者,岐周(今陕西岐山)人。周文王在位期间,“克明德慎罚”,勤于政事,重视发展农业生产,礼贤下士,广罗人才,拜姜尚为军师,问以军国大计,使“天下三分,其二归周”;收附虞、芮两国,攻灭黎(今山西长治)、邘(今河南沁阳)等国;建都丰京(今陕西西安),为武王灭商奠基;旧传《周易》为其所演。除此之外,创周礼,被后世儒家所推崇。孔子更是称文王为“三代之英”。周文王五十年(前1056年),文王崩,葬于毕原。

2、周武王:姬发

周武王姬发(?―前1043年),姬姓,名发(西周青铜器铭文常称其为珷),周文王姬昌与太姒的嫡次子,岐周(今陕西岐山)人,西周王朝的开国君主,在位15年。其正妻为邑姜。受命十一年(约前1046年),武王联合庸、蜀、羌、髳卢、彭、濮等部族,进攻商纣行在朝歌,讨伐暴君纣王统治下的商朝,是为牧野之战。殷商大败,纣王自焚于鹿台,殷商灭亡。周王朝建立,定都镐京(今陕西西安西南)。武王克殷三年后(约前1043年),周武王驾崩,时年四十五岁(一作五十四岁),葬于周陵,为后世尊崇为古代明君。

3、周成王:姬诵

周成王姬诵,姬姓,名诵,周武王姬发之子,母邑姜(齐太公吕尚之女),西周王朝第二位君主,在位37年。周成王继位时年幼,由周公旦辅政,平定三监之乱。周成王亲政后,营造新都洛邑、大封诸侯,还命周公东征、编写礼乐,加强了西周王朝的统治。公元前1083年,周成王驾崩,享年50岁,葬于毕原。周成王与其子周康王统治期间,社会安定、百姓和睦、“刑错四十余年不用”,被誉为成康之治,成为了中国历史上的一代明君。

4、周康王:姬钊

周康王姬钊(?―公元前1057年),姬姓,名钊,周武王姬发之孙,周成王姬诵之子,西周第三位君主,在位时间为公元前1082年―公元前1057年。周康王即位后,在召公奭、毕公高辅佐之下,继续推行周成王的政策,进一步加强统治,同时,先后平定东夷大反,北征略地,并且西伐鬼方。《小盂鼎》铭文所记对鬼方征讨,斩获众多,仅俘人即数以万计。周成王至周康王时期,天下安定,四十多年没有使用刑罚,史称成康之治。公元前1055年,周康王在镐京去世,谥号康王,葬于毕原。死后其子姬瑕继承王位。

5、周昭王:姬瑕

周昭王(?~前977年),姬姓,名瑕。周康王姬钊之子,周朝第四任君主。姬瑕在出土青铜器铭文中多作卲王。周昭王姬瑕继位后,欲继承成康事业,继续扩大周的疆域,从昭王十六年开始,亲率大军南征荆楚,经由唐(今湖北随州西北)、厉(今湖北随州北)、曾(今湖北随州)、夔(今湖北秭归东),直至江汉地区,大获财宝,铸器铭功。周昭王十九年,昭王再次亲帅六师伐楚,结果全军覆没,死于汉水之滨。

6、周穆王:姬满

周穆王(约前1054年—前949年),姬姓,名满。周昭王之子,西周第五位君主。在位55年,是西周在位时间最长的周王。周穆王是中国古代历史上最富于传奇色彩的帝王之一,世称“穆天子”。周穆王时作《吕刑》,是中国流传下来最早的法典。周穆王统治初期,没有像昭王那样靠武力征伐四方,平息国内各种矛盾,而是认为是统治阶层内部出现了问题。他命令大臣伯臩向朝廷官员重申执政规范,并发布《臩命》;又用吕侯(亦作甫侯)为司寇,命作《吕刑》,告四方,以正天下。刑书制定墨、劓、膑、宫、大辟5刑,其细则达3000条之多。

7、周共王:姬繄扈

周恭王姬繄扈(公元前1019-公元前936年),姬姓,名繄扈yī hù,一作伊扈,周穆王姬满之子,西周第六位君主,谥号恭王,西周青铜器铭文多称他为龚王。公元前951年(周穆王五十五年),姬繄扈的父亲周穆王姬满去世,姬繄扈继承王位,当年改元,是为周恭王。周恭王在位时间为公元前950年至公元前936年。公元前936年(周共王十五年),周恭王去世,其子姬囏继位,是为周懿王。

8、周懿王:姬囏

周懿王姬囏(约前937~前892年),姬姓,名囏(jiān),周共王姬繄扈(yī hù)之子,西周第七位君主。周懿王生性懦弱,继位后政治日趋腐败,国势不断衰落,由于西戎屡次进攻,他被迫将都城迁往槐里(今陕西兴平东南)。《太平御览》引《史记》:“懿王在位二十五年”。据白川静的西周断代铭器分类结果,周懿王在位时间有15年以上。夏商周断代工程认为周懿王在位八年。周懿王八年(前892)春,周懿王去世,终年约四十六岁,谥号懿王,葬于毕原。史书上说“温柔贤善曰懿”,故谥号周懿王。

9、周孝王:姬辟方

周孝王姬辟方(前960年—前896年),姬姓,名辟方,周穆王姬满之子,周共王姬繄扈之弟,周懿王姬囏的叔父,西周第八位君主,在位时间前910年—前896年。周懿王八年(前903年),西周第七位君主周懿王姬囏去世,周懿王的太子姬燮未能继位,而是由其叔祖姬辟方继位,是为周孝王。前896年,周孝王去世,谥号孝王(《逨盘》铭文作考王)。周孝王死后,诸侯拥立故太子姬燮继位,是为周夷王。

10、周夷王:姬燮

姬燮,周夷王,姬姓,名燮,西周第九代国王。出生地楚国丹阳今湖北荆州,在位时间前895年至前880年。姬燮在位时期,周王室处于衰落阶段,因此诸侯有的不来朝贡,而且互相攻伐。周夷王曾听信谗言,烹杀齐哀公;出兵讨伐太原之戎,攻至俞泉,获一千匹马。周夷王二年,蜀国与吕国派遣使者向周王朝进贡,进献琼玉给周夷王,周夷王在黄河边上用宾客之礼接待。公元前880年,周夷王去世,其子姬胡继位,是为周厉王。

11、周厉王:姬胡

周厉王姬胡(公元前904年―公元前829年),姬姓,名胡,周夷王姬燮之子,西周第十位君主,在位时间为公元前879年—公元前843年。周厉王在位期间,任用荣夷公实行“专利”,即以国家名义垄断山林川泽,不准国人(指工商业者)依山泽而谋生,借以剥削人民。他违背周人共同享有山林川泽以利民生的典章制度。致使百姓起来反叛,袭击周厉王,周厉王逃到彘地(今山西霍县东北),最终死于彘地,谥号厉王。

12、周宣王:姬静

周宣王(?-前783年),姬姓,名静,一作靖,周厉王姬胡之子,西周第十一代君主,前828年—前783年在位。周宣王继位后,政治上任用召穆公、尹吉甫、仲山甫、程伯休父、虢文公、申伯、韩侯、显父、仍叔、张仲一帮贤臣辅佐朝政;军事上借助诸侯之力,任用南仲、召穆公、尹吉甫、方叔陆续讨伐猃狁、西戎、淮夷、徐国和楚国,使西周的国力得到短暂恢复,史称“宣王中兴”。前783年(周宣王四十六年),周宣王去世,其子周幽王姬宫湦继位。

13、周幽王:姬宫湦

周幽王姬宫湦(前795年―前771年),姬姓,名宫湦(音shēng,一作宫生),周宣王姬静之子,母姜后,西周第十二任君主,前781年―前771年在位。前782年,周宣王去世,姬宫湦继位,是为周幽王。周幽王贪婪腐败,不问政事,任用虢石父为卿士,执掌政事。虢石父为人奸佞乖巧,善于奉承,贪图财利,但周幽王却很重用他,因此引起百姓强烈不满。前771年,犬戎攻入西周都城镐京,杀死姬宫湦,西周灭亡。姬宫湦死后,谥号幽王,诸侯共同拥立其子姬宜臼继位,是为周平王,史称东周。

14、周携王:姬余臣

周携王(约前794年─前750年),周宣王次子,本名姬望,后世又称姬余、姬余臣,周携王即位为王时已经二十多岁,政令不易为外臣操控,权臣可以挟天子以令诸侯。周携王当政年代,在河北、山西一带和揖北方少数民族,结好上古唐尧、虞舜遗族,南通荆楚,北结燕国,东联齐国,西善旧晋。外有王室支柱虢公翰的强力支持拱护,内有和揖百族的内政国策,所以政通人和,对邻近姬姓晋国更是不加防备。公元前750年(即周携王二十一年),晋文侯为排除拓疆障碍,趁周携王姬望巡视北地虢族时,以姬望无权继承幽王大统之名袭杀之。

15、周平王:姬宜臼

周平王姬宜臼(?―公元前720年),姬姓,名宜臼(一作宜咎),西周末年,周幽王无道,于后宫得褒姒以后,生子伯服。不久,竟废申后及姬宜臼,以褒姒为后,以伯服为太子。于是姬宜臼逃奔申国,申侯联合缯国和犬戎进攻周幽王,周幽王与郑桓公均被犬戎所杀。随后,申、鲁、许等诸侯国拥立姬宜臼继位。姬宜臼为避犬戎之难,于公元前770年迁都洛邑,是为周平王,史称东周。“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯”,周平王在内外交困中度过五十年,于公元前720年去世。

16、周桓王:姬林

周桓王姬林(?—公元前697年),姬姓,名林,周平王姬宜臼之孙,太子姬泄父之子,东周第二任君主,公元前719年—公元前697年在位。公元前720年,周平王去世,周桓王即位。周桓王即位后,由于压制郑国国君郑庄公的权力,因此周、郑交恶,最后双方在繻葛(今河南长葛东北)开战,郑国将领祝聃射中周桓王肩膀,周天子的权威于是荡然无存。公元前697年,周桓王去世,谥号桓王,其子姬佗继位,是为周庄王。

17、周庄王:姬佗

周庄王姬佗(?―公元前682年),姬姓,名佗,周桓王姬林之子,东周第三任君主,公元前696年—公元前682年在位。公元前697年,周桓王去世,姬佗继位,是为周庄王。当初,周庄王的弟弟王子克(一名子仪)受到其父周桓王的宠爱,周桓王临终前将他嘱托给周公黑肩。周庄王三年(鲁桓公十八年,公元前694年,《史记》误作周庄王四年),周公黑肩打算杀死周庄王,改立王子克为君。公元前693年,周庄王平定王子克之乱。公元前682年,周庄王去世,谥号庄王。周庄王死后,其子姬胡齐继位,是为周釐王。

18、周厘王:姬胡齐

周釐王姬胡齐(?―公元前677年),姬姓,名胡齐,周庄王姬佗长子,东周第四任君主,公元前682年―公元前677年在位。公元前682年,周庄王去世,姬胡齐即位,是为周釐王(亦作周僖王)。公元前681年,承认齐桓公的霸主地位。周釐王二年(鲁庄公十四年,公元前680年)春天,齐国、陈国、曹国联军进攻宋国。齐桓公请求周釐王出兵。同年夏天,周釐王派单伯带兵和诸侯相会,与宋国讲和后回国。公元前678年,正式册封晋武公为晋国国君。公元前677年,周釐王去世,谥号釐王(一作僖王),其子姬阆即位,是为周惠王。

19、周惠王:姬阆

周惠王姬阆(?—前653年或前652年),周釐王姬胡齐之子,东周第五任君主,谥号惠王。公元前675年)有五大夫作乱,立王子颓为周天子,惠王奔温(今河南温县南),郑厉公在栎地(今禹州市)收容惠王,并在惠王四年(前673年)与虢国攻入周朝,协助平定“子颓之乱”,惠王复辟,郑国因功获赐予虎牢(今河南荥阳)以东的地方,虢国也获赐土地。《史记·周本纪》称惠王在位25年,《左传》称姬阆在惠王二十四年(鲁僖公七年,前653年)冬天去世。

20、周王子:姬颓

王子颓(公元前696年-公元前673年),姬姓,名颓,周庄王姬佗庶子,周釐王姬胡齐之弟,周惠王姬阆的叔父。深得其父周庄王的宠爱。公元前675年,王子颓联合蔿国等五位大夫发动叛乱,驱逐周惠王,自立为周天子。周惠王四年(鲁庄公二十一年,公元前673年)春天,郑厉公和虢叔在弭地(今河南新密境内)会谈,誓师讨伐王子颓。同年夏天,郑、虢联军一同进攻王城。郑厉公拥着周惠王从圉门入城,虢叔从北门入城,杀死王子颓和五大夫,周惠王于是复位,史称此次事件为王子颓之乱(亦称子颓之乱)。

21、周襄王:姬郑

周襄王姬郑(?―前619年),姬姓,名郑,周惠王之子,东周君主,前651年―前619年在位。周惠王二十五年(前652年),姬郑的父亲周惠王去世,姬郑继位,是为周襄王。周襄王时期,诸侯争霸日益激烈,诸侯为夺霸权各显其能,使用各种手段,抓住一切可以扩张自己实力的机会。在大国争霸、小国林立时代,称霸于诸侯,为后人称为春秋五霸的齐桓公、晋文公,在周襄王时地位已凌驾于周王及各诸侯国之上。周襄王死后,其子姬壬臣继位,是为周顷王。

22、周王子:姬带

王子带(公元前672年─公元前635年),姬姓,名带,亦称叔带、大叔。因受封甘地(今河南洛阳南),谥号昭,故又称甘昭公。公元前649年,周襄王因王子带召引戎人侵犯周都之故,派兵讨伐王子带,王子带于是逃到齐国。公元前640年,周襄王在大臣富辰的劝说下,将王子带从齐国召回周朝。公元前636年,王子带联合大臣颓叔、桃子发动叛乱,带领狄人军队攻打周襄王,叛军大败周军,俘虏周公忌父等,驱逐周襄王,王子带自立为王,史称王子带之乱或子带之乱。公元前635年,晋文公接纳周襄王,派兵诛杀王子带,叛乱平定。

23、周顷王:姬壬臣

周顷王(?-前614年),华夏族,姬姓,名壬臣,周襄王之子,东周第七代国王。周襄王三十二年(前620年),周襄王去世,姬壬臣继位,是为周顷王。前618年继位,当时王畿已缩小,王室财政一贫如洗,无法安葬襄王,顷王只得派毛伯卫向鲁国讨钱。后来鲁文公派使者送钱到都城,才安葬了周襄王。顷王在前614年春天去世,在位6年,由儿子周匡王继位。在位期间执政为周公阅、王叔桓公、王孙苏。葬处不明。

24、周匡王:姬班

周匡王(?-公元前607年),华夏族,姬姓,名班。东周第八位君王,前612年—前607年在位,在位共6年。周匡王是周顷王之子。前607年十月,周匡王病死,其弟姬瑜继位,是为周定王。姬班,是周顷王姬壬臣之子。周顷王六年(公元前613年),其父周顷王去世,姬班即位,是为周匡王。周匡王六年(鲁宣公二年,公元前607年)十月乙亥日,姬班病死,葬处不明,死后的谥号为匡王(谥法曰:贞心大度曰匡),由弟姬瑜即位,是为周定王。

25、周定王:姬瑜

东魏孝静帝元善见(524年—552年1月21日),鲜卑族,北魏孝文帝元宏曾孙,清河文献王元怿之孙,清河文宣王元亶之子,南北朝时期东魏皇帝。北魏永熙三年(534年)十月,经高欢和百僚的详细商议后,决定立元善见为皇帝,即位于邺城东北,改元天平,东魏正式建立,元善见时年仅十一岁。由于年幼,由权臣高欢辅政。高欢权倾朝野,令善见如坐针毡。高欢死后,其子高澄承继父职,权势更大。禅位后次年被高洋以毒酒毒死,年仅二十八岁。天保三年(553年)二月,北齐上谥号孝静皇帝,将元善见葬于邺县漳河以北。

26、周简王:姬夷

周简王(?―前572年),姬夷,周定王之子,东周第十位君王。前586年-前572年在位,共在位十四年。他在位时,周天子的权威已经荡然无存。公元前572年九月,病死,谥“简王”。他死后,葬处不明。其子姬泄心即位,是为周灵王。周简王在位时,周天子权威已经荡然无存,故其本人也无要事可述。但这时,除了晋、楚、秦、宋、郑等国相互攻伐不止以外,位于东南地区的吴国兴起,屡次攻入楚国,卷入了春秋混战的行列。

27、周灵王:姬泄心

姬泄心,即周灵王(?―公元前545年),华夏族,姓姬,名泄心,是周简王之子,东周第11代国王,在位27年。有二子:长子太子晋(姬晋),次子王子贵(姬贵)。《列仙传》中记载:周灵王的长子太子晋天性聪明,善吹笙,立他为太子,不幸早逝。公元前545年十一月的某天夜里,周灵王梦见太子骑着白鹤来迎接他。传位于次子王子贵,癸巳日,病死,葬于周山。孔子在周灵王二十一年出生于鲁。在位期间执政为王叔陈生、伯舆、单靖公。

28、周景王:姬贵

周景王(?—前520年),姓姬,名贵,中国东周君主。是周灵王的儿子。有一次,景王宴请晋国大臣知文子荀跞,指着鲁国送来的酒壶说:“各国都有器物送给王室,为何晋国没有?”荀跞答不出来,让副使籍谈答覆,籍谈说当初晋国受封时,未赐以礼器,现在晋国忙于对付戎狄,自然送不出礼物来。此时周天子的地位已经一落千丈。周景王太子寿早死,后又立王子猛为太子,却宠爱庶长子王子朝。公元前520年四月,周景王病重,嘱咐宾孟要扶立王子朝。王子朝未及立为嗣君,其父却突然病死,谥号为景王。

29、周悼王:姬猛

周悼王,名姬猛。周景王长子、景王死后继位。在位1年就病死,葬处不明。景王死后,同月贵族刘卷、单旗将盂宾杀死,仍拥立姬猛为帝。 姬猛继位后,姬朝很不甘心,就带领失去职位的旧官吏和百工以及一部分兵士叛乱,争夺王位。刘卷被打败逃了,单旗保护着姬猛待在王宫内。姬朝的党徒乘深夜潜入宫中,劫走了姬猛。单旗突围而逃,姬朝的徒众挟持着姬猛追赶单旗。半路上,晋顷公遣大夫籍谈、荀跞带兵救出了姬猛,护迎他避于王城(今河南省洛阳市东北)。不久,派兵护送他回都城。同年10月,姬猛病死。 姬猛死后的谥号为悼王。

30、周敬王:姬匄

姬匄,姬姓,名匄,东周君主,谥号敬王。他是周景王的儿子,周悼王弟。周景王死后,周悼王继位。王子朝攻击并杀害周悼王,晋国攻打王子朝而拥立周敬王。此后敬王与王子朝不时仍有冲突。前516年王子朝逃到楚国。前505年春,楚国被吴国击败,险些亡国,周敬王趁机派人在楚地杀死王子朝。儋翩带领王子朝支持者在次年起兵举事,敬王出逃,在前503年得晋国帮助下回都。《左传.哀公十九年》记载,冬,周敬王去世,葬于三壬陵(今河南省洛阳市西南10里处)。

31、周王子:姬朝

姬朝(公元前?年~前505年),史称王子朝,东周王子。前505年逝世。周景王生前最宠爱王子姬朝,原要立他为太子而未果。景王死后,贵族刘卷等拥立姬猛为周王,是为周悼王。姬朝便在贵族尹国等支持下,联合失去职位的百官和百工,举兵攻走悼王,占据都城。悼王死,敬王立,他又赶走敬王,自立为周王,时人称之为“西王”。公元前516年,姬朝被晋兵战败,带着全部典籍和一些贵族逃往楚国。公元前505年春,敬王乘吴国攻破楚国的机会,派人刺杀了姬朝。

32、周元王:姬仁

周元王(?―前469年),东周天子。姬姓,名仁,周敬王姬匄之子。前476年至前469年在位,在位8年。周元王在位时,是春秋战国的分界线。他在位期间,越王勾践攻灭吴国后,统帅大军乘胜北渡淮河,在徐(今山东省滕州南)约齐、晋、鲁、宋等国会盟。会盟后,派人给姬仁送去贡品,姬仁也回赠勾践以祭祖用的肉,册命他为伯,承认他处于诸侯的领袖地位,勾践成为一时的霸主。公元前469年冬,姬仁病死,葬处不明。 姬仁死后的谥号为元王。

33、周贞定王:姬介

周贞王(?-前441年),姬姓,名介,中国东周君主,在位28年,谥号贞定王。 姬介在位期间的公元前453年,晋国的三家大夫赵襄子、韩康子、魏桓子在陆续并吞了其他贵族后,共同攻灭了最后一家贵族智伯,形成实际上的三个国家(赵国、韩国、魏国),晋国国君晋幽公反而要分别向他们朝贡公元前441年春,姬介病死。姬介是周元王之子,元王死后继位,前468年―前441年在位,在位共28年,病死,葬处不明。

34、周哀王:姬去疾

周哀王(?—前441年),华夏族,姬姓,名去疾,为周贞定王长子。前441年周贞定王死后即位,周贞王二十八年(庚子,公元前441年)春,在位28年的姬介病死,其长子姬疾继承王位。周哀王的时候,王室的权力地位斗争开始异常激烈。在位仅3个月。但只在位三个月,就被自己的弟弟姬叔袭杀,追谥为周哀王。姬叔即位五个月又被另一个弟弟姬嵬所杀,追谥为周思王。最后,由姬介另一个儿子姬嵬继承王位,为周考王。

35、周思王:姬叔

周思王(?-前441年),姬姓,名叔袭,中国东周君主,为周贞定王之子,周哀王之弟,宣王四十六年(公元前782年)即位,以明年为元年。继位后,自然灾害严重,泾、渭、洛「三川皆震」。他贪婪腐败,不问政事,重用「为人佞巧,善谀好利」的虢石父进行专利,引起国人强烈不满。又废嫡立庶,废除申后及太子宜臼,立褒姒为后及其子伯服为太子,并加害太子宜臼,致使申侯、缯侯和犬戎各部攻宗周。周思王为取悦褒姒,数举骊山烽火,失信于诸侯。结果,被犬戎兵杀死于骊山之下,公元前771年,西周灭亡。

36、周考王:姬嵬

周考王,姬嵬(?—前426年),全谥为周考哲王,《帝王世纪》云“考哲王”,或曰“考悊王”。华夏族,姬姓,名嵬。周贞定王之子,周哀王与周思王之弟。公元前441年,姬嵬杀害其兄周思王自立,是为周考王,在位15年。考王姬嵬在位期间,越国日益强大,和齐国、晋国、楚国成为中原霸主,越王灭了滕国,开始向中原发展。公元前426年周考王去世,其子姬午接替即位,是为周威烈王。谥法云:“大虑行节曰考”。葬处不明。

37、周威烈王:姬午

周威烈王姬午(?—前402年):东周第20代君主。周考王之子。在位24年(前425年—前402年),病死。魏当时的国君是魏文侯斯,他任用著名政治家李悝进行改革,使魏国很快富强起来,成为战国初期的头号强国。葬于今河南洛阳。公元前403年,封晋国大夫韩虔、赵籍、魏斯为诸侯,此即“三家分晋”。三家分晋标志着春秋时代的结束,紧接着是战国时代的来临,本年也是司马光《资治通鉴》记载的起点,司马光还为三家分晋一事发表长篇的感言。他死后,其子姬骄即位。

38、周安王:姬骄

周安王姬骄(?—前376年),姬姓,名骄,华夏族,周威烈王之子,威烈王死后继位,在位26年,病死。葬处不明。在位时封齐国大夫田和为齐侯,是谓“田氏代齐”。姬骄在位期间,齐相田和在公元前391年将齐康公放逐到海上,只留下一城之地作为他的食邑,田和成为齐国实际上的国君。公元前386年,姬骄封田和为齐侯,正式将他列为诸侯。这标志着齐国的新兴的封建势力取代了旧势力。公元前376年,姬骄病死。死后的谥号为安王。全谥为周元安王。

39、周烈王:姬喜

周烈王(?—前369年),姓姬,名喜,为周安王之子。前376年到前369年在位,又称周夷烈王。公元前369年,姬喜病死。姬喜死后的谥号为烈王。秦献公当政时,废除了野蛮的殉葬制度,将国都由雍(今陕西风翔)迁到东部的栎阳(今陕西省临潼市),以便于向东发展和接受先进的文化影响,摆脱旧贵族势力的影响,以及整顿内政,加强王权。他还清理户籍,整顿军队,注意发展经济,使国势好转,为日后秦孝公时候的商鞅变法准备了条件。公元前371年,秦献公发兵攻占了韩的六座城市,成为秦向东发展的开始。

40、周显王:姬扁

周显王(?—前321年),又称周显圣王或周显声王,华夏族,姓姬,名扁,东周君主,在位48年,为周烈王之弟。周显王十三年(前356年),秦国商鞅变法。周显王十六年(前353年)发生桂陵之战,周显王二十八年(前341年)发生马陵之战。周烈王死后,周显王派遣使者对齐威王说:“你再不来奔丧,就斩了你。”结果齐威王出言不逊。周显王姬扁在位期间,诸侯国的变法发展到高潮。公元前356年,齐侯田因齐(即日后的齐威王)任用贤能之士邹忌、田忌等人实行改革。

41、周慎靓王:姬定

周慎靓(音:jìng)王(?-前315年),姓姬,名定,一名顺,东周君主,在位6年,为周显王之子。当时战国七雄为了壮大自己,各自找寻盟友,有不少弱小的国家联合起来对抗一个强国,称为“合纵”,以苏秦为首;也有一些强国相互结合,攻打较弱的国家,史称“连横”,以张仪为首。前316年,秦军攻灭了巴、蜀两个小国,大量移民巴、蜀,占有对抗长江中下游的楚国的战略优势。前315年,周王定病死,谥号为慎靓王。

42、周赧王:姬延

周赧王姬延(约前336年-前256年),姬姓,名延,亦称王赧(nǎn),周慎靓王之子,东周第25位君主。周赧王在位时期,周王室的影响力仅限于王畿。周赧王时期,秦昭襄王基本上取代了周天子的地位,所以无论周赧王是不是一个有道明君,对于挽救危亡的周朝都没有什么作用了。王五十九年,驾崩。是年,秦昭襄王迁九鼎,占王畿,灭东周。周赧王五十九年,西周公降秦,尽献其邑三十六城、民三万,秦尽收其献,归其君于西周国。

43、周惠王:姬杰

周惠王姬阆即位后的第二年(公元前675年)秋,为国,边伯、詹父,子禽,祝跪等五个大夫,由于庄王生前曾经嘱咐要立庶子子颓为国君。周惠王姬阆在位时间为公元前676-652年。周惠王是周庄王的孙子,周僖王的儿子,是周襄王姬郑的父亲。子颓是周庄王的妾姚所生之子,是僖王的弟弟,也就是惠王的叔父。惠王姬阆与其叔叔子颓因为王权相互残杀;惠王之子襄王姬郑与郑弟叔带在惠王驾崩后,又上演了一幕兄弟反目,手足相残的王家争权夺力斗争的悲剧。周惠王时有外敌戎入侵时,依齐国卫周。惠王在公元前652年驾崩。

周朝为何长达800年?

中国古代有二十五个朝代,各个朝代存在的时间有长有短,长的长达800年,短的十几年,大多数都是。长达800年的朝代就是我们说的周朝。为什么周朝的寿命这么长?有什么原因?

第一,西周采取分封制和宗法制。因为宗法制的分封制,全国领土被分封制联系在一起,诸侯国家与周天子有着一系列复杂的义务-权力关系。因为分封各个诸侯,诸侯之间互相牵制,敌对征战,使得自身国力消耗。只要不是一家诸侯压迫其余诸侯,处于权力中心位置的周王朝都稳于泰山,不受威胁。而且有着周天子与诸侯国之间的经济纽带——井田制,有利于王权的巩固。

第二,周公及时在东方区域建立政治和军事存在,为日后的迁都奠定了基础。西周初年,周公为了防备东方的殷顽民反抗,营建了洛邑,也就是所谓的成周。成周的营建,为周王朝提供了缓冲的余地,日后,犬戎攻破镐京,周王室得以东迁,到洛邑继续延续国祚。

第三,周公制礼作乐,是周朝国祚绵长的重要原因。西周初年,周公损益夏商旧制,制定了一整套的西周的礼乐制度,从天子到庶人都必须遵守。礼乐制度是周朝统治的文化基础,在平民以上的阶层都形成了一种文化共识,这种共识无疑有利于加强整个国族对于周王朝统治合法性的认同。

第四,周天子并不强大的王权,使得虚君成为可能,也使得任何一个诸侯不会轻易去篡夺中央王权。西周初年建立的宗法分封制,各个诸侯国有着很大的自主权,这看上去好像是周天子没有强力控制能力,但是实际上这种制度恰好有利于政治的稳定。在周天子强大时,他对诸侯国有很大的约束能力。

总的来说,就是因为分封制形成诸侯相互牵制的局面和礼乐制度下对周王朝的认同感,也就是所谓文化控制,周朝才会存在长达800年。

夏朝建立之前的历史时期,统称为“上古时代”。或称“远古时代”、“三皇五帝时代”、“神话时代”。上古时代是指:文字记载出现以前的历史时代。对世界各地上古时代的定义也因此不同。在中国上古时代一般指夏以前的时代。在两河流域和埃及一般指公元前5000年以前的历史时代。因为上古时代没有当时直接的文字记载,那个时候发生的事件或人物一般无法直接考证。这些事件和人物也往往带有神话色彩。从考古中发现,中国农业的产生大约在距今一万年以上,是世界上最早进入农业文明的国家之一。从炎帝神农氏的传说表明,在距今四千五六百年前,中原地区的农业已经脱离原始生荒耕作时期,进入锄耕阶段。周朝的始祖后稷,在尧舜时任浓官,是最早种稷的人。 伏羲氏在书契的传说,表明在五千年前,图像已经由逼真向线条化演变,并有表意文字。黄帝时的苍颉对文字予以改进,出现了假借字。

按照《史记》等众多古文献记载,夏朝是中国历史上第一个朝代,司马迁的《史记》中有记载,夏朝有万国,所以我们一般认为夏朝是一个部落联盟形式的国家。20世纪末和21世纪初,我国启动了“夏商周断代工程”,最后认定夏代存在470年(即公元前2070年—公元前1600年),历经禹、启、太康、仲康、相、少康、予、槐、芒、泄、不降、扃、廑、孔甲、皋、发、癸(桀)等朝代。

商朝又称殷、殷商,是中国历史上的第二个朝代,是中国第一个有直接的同时期的文字记载的王朝。夏朝诸侯国商部落首领商汤率诸侯国于鸣条之战灭夏后在亳(今商丘)建立商朝。其后裔盘庚迁殷(今安阳)后,“殷商”并称。从公元前1600年至前1046年,经历了三个大的阶段。第一阶段是“先商”;第二阶段是“早商”;第三阶段是“晚商”,前后相传17世31王,延续600年。末代君王商纣王于牧野之战被周武王击败而亡。商朝是处于奴隶制鼎盛时期,奴隶主贵族是统治阶级,形成了庞大的官僚统治机构和军队。

周朝(前1046年-前256年)是中国历史上继商朝之后的第三个王朝。周王朝共传国君32代37王,享国共计791年。周朝分为西周和东周两个阶段,西周是从周武王姬发建立周朝起,至周幽王烽火戏诸侯被犬戎所灭,共东周是从周平王东迁洛阳,至周赧王被秦国所灭,共计551年。东周又分为春秋和战国两个时期,三家分晋、田氏代齐正式拉开战国序幕,被史学家成为春秋和战国的分界线。

春秋战国时期是历史上的东周时期。春秋战国分为春秋时期和战国时期,分水岭是在公元前453年,韩、赵、魏三家灭掉智氏,瓜分晋国为标志。春秋时期,简称春秋,指公元前770年-公元前476年,是属于东周的一个时期。战国时期简称战国,指公元前475年-公元前221年。

秦朝(前221—前207)是由战国时期的秦国发展起来的中国历史上第一个大一统王朝,秦人的祖先大费是黄帝之孙颛顼的后裔,舜赐其嬴姓。秦穆公时,任贤使能,虚心纳谏,灭国十二,开地千里,国力日盛。前361年,秦孝公继位,重用商鞅两次变法,使秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的诸侯国。秦王政先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,完成统一大业。

汉朝(Han Dynasty,前202—220年)是继秦朝之后的大一统王朝,分为西汉(又称:前汉,公元前202年十二月-8年十一月)和东汉( 又称后汉,公元25年六月-220年十一月)两个时期,西汉与东汉合称两汉,共历二十九帝,享国四百零五年。后世史学家不承认新朝和玄汉合法性,所以一般将其合并到汉朝历史里。公元221年,自认是汉室后代的刘备(汉昭烈帝)在成都称帝,国号汉,史称“蜀”或“蜀汉”(221年5月15日 —263年),是三国之一,亦称“刘蜀”、“季汉”,263年为魏所灭。共历二帝,四十三年。史学上并不将其并入汉朝历史。

三国(公元220年~280年,另有184年、190年或208年起始说)是中国历史上东汉与西晋之间的分裂对峙时期,有曹魏(魏国)、蜀汉(蜀国)、东吴(吴国)三个政权。三国的政治、经济、外交,各具特色,充满生机。184年黄巾起义后,东汉开始失去政权实体,群雄割据纷争,东汉名存实亡。208年的赤壁之战初步奠定了三国鼎立的格局。220年,曹丕废汉献帝,在洛阳称帝建魏,东汉灭亡。此后刘备、孙权先后称帝做王,魏、蜀、吴三国鼎立局面正式形成。

晋朝(265—420年),分为西晋与东晋两个时期,西晋为中国历史上九个大一统王朝之一,两晋上承三国下启南北朝,其中东晋属于六朝之一。266年司马炎篡魏,建国号为晋,定都洛阳,史称西晋,280年灭东吴,完成统一,后经历“八王之乱”。晋愍帝迁都长安,316年灭西晋,建立了十六个国家,史称“五胡乱华”。317年,晋室南渡,司马睿在建邺建立东晋,东晋曾多次北伐。383年东晋与前秦淝水之战后得到暂时巩固。两晋时期少数民族迁至中原,加强了民族融合,北人南迁,开发了江南地区。两晋总历时一百五十六年。420年,刘裕建立宋,东晋灭亡。

南北朝(420年—589年)是南朝和北朝的合称。南北朝时期是中国历史上的一段大分裂时期,也是中国历史上的一段民族大融合时期,上承东晋十六国下接隋朝,由420年刘裕代东晋建立刘宋始,至公元589年隋灭陈而终。南朝(420年—589年)共有四个朝代:宋、齐、梁、陈四朝。北朝(439年 —581年)共有五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐和北周等五朝。

隋朝(公元581年—618年)上承南北朝、下启唐朝的的大一统王朝。那隋朝是如何灭亡的,隋朝多少年?隋朝有几个皇帝?隋唐的说法从何而来?隋朝的民生、人均生活水平、人民生活质量恰恰是历代最好的、人均收入、购买力也是历史上最高的,事实上是在中国所有朝代中,隋朝国也最富民也最富,这得益于隋文帝的仁政爱民而推行的各项开明政策。

唐朝(618—907年),是中国封建历史上最辉煌璀璨,统一时间最长,是公认的中国国力最强盛的朝代之一,唐朝历十四世,传二十一代皇帝,享国祚二百八十九年,其与汉朝并称为中国历史上两大强盛王朝之一,开创了中国历史上最为波澜壮阔的封建王朝。

五代十国(907~960年),是五代与十国的合称,一般是指介于唐末宋初的这一段历史时期。五代指的是后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个次第更迭的政权。十国指五代之外相继出现的十个割据政权:前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(即荆南)、北汉,统称十国。五代十国上承唐末乱世,下顺宋代承平,这阶段政局混乱,政权林立,政权更迭频繁。

宋朝(Song Dynasty,960年~1279年),是上承五代十国下启元朝的朝代,根据疆域的变迁分北宋和南宋两个阶段,合称“两宋”,共历十八帝,享国祚三百一十九年。960年,赵匡胤陈桥兵变取代后周建立“宋”,史称“宋朝”、“大宋”,定都开封(东京)。1127年,宋朝亡于“靖康之难”,此前史称“北宋”。赵构于应天府(商丘)继位,重建宋王朝,史称“南宋”,1276年崖山海战后亡于元。宋朝是中国历史上商品经济、文化教育、科学创新高度繁荣的时代。但是由于采取重文抑武方针,加强中央集权,两宋二度倾覆皆缘外患。

元朝(1271年—1368年)是蒙古族建立的大一统的王朝,定都大都(今北京),传五世十一帝,历时九十八年。从1206年,成吉思汗建立蒙古汗国起算。元朝历史是中国的历史的一部分,但元朝时期的中国毫无疑问是亡国了。元朝是中国历史上的一个极大的悲剧,中华文化的衰退源头上要追溯到元蒙的统治。

明朝(1368-1644年)是中国历史上最后一个由汉族建立的封建王朝。1368年由明太祖朱元璋建立,历经十二世、十六位皇帝,国祚276年。明初定都于应天府,1421年迁都至顺天府,而应天府改称为南京。因明朝的皇帝姓朱,故又称朱明。1644年,李自成攻入北京,明毅宗朱由检于煤山自缢,明亡。随后,满清入主中原,1662年永历帝朱由榔被杀,1683年清军占领台湾,明郑结束。明朝是中国继周朝、汉朝和唐朝之后的繁盛时代,史称“治隆唐宋”、“远迈汉唐”。大明,无汉唐之和亲,无两宋之岁币,天子御国门,君主死社稷,为后世子孙所敬仰。

清朝是中国最后一个封建朝代。从1636年皇太极称帝开始,到1912年2月12日,袁世凯迫使宣统帝溥仪颁布退位诏书,清朝历十二帝,享国祚二百六十八年。清朝政治上专制的极端化,对内思想的禁锢文字狱,对外闭关锁国的政策,中止了明末的西学东渐。清朝对中国的祸害是罪深重的,是中国社会发展的绊脚石,导致近代中国落后于西方,是最不值得称颂的朝代。清朝之后从此中国不再有皇帝了,但是无形的帝王思想却存在民众心中。

五胡十六国是中国历史上最混乱的一个朝代。“五胡十六国”则是源自北魏末年的史官崔鸿私下撰写的《十六国春秋》而得名。他自北方所有大大小小的七十八个政权中选出国祚较长、影响力大、较具代表性的十六国。这十六国主要分布在华北地区和四川地区,共有成汉、前赵、后赵、前凉、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、西凉、北凉、南燕、北燕及夏国等国。实际不止十六国。

春秋,通常用来指中国东周前半期历史阶段,史称“春秋时期”,即自公元前770年至公元前476年这段历史时期。据说是由于鲁国史官把当时各国重大事件,按年、季、月、日记录下来,一年分春、夏、秋、冬四季记录,简括起来就把这部编年史名为《春秋》。春秋时期开始于公元前770年(周平王元年)周平王东迁东周开始的一年,止于公元前476年(周元王元年),战国前夕,总共295年。一说止于公元前453年,韩、赵、魏灭智氏,一说止于公元前403年,三家分晋。

战国(公元前475年—公元前221年),起于周元王二年,终于秦始皇二十六年。 是中国历史上继春秋时期之后的大变革时期。经过春秋时期(公元前770年―公元前476年)的旷日持久的争霸战争,周朝境内的诸侯国数量大大减少,公元前453年,韩、赵、魏推翻智氏,三家分晋,奠定了战国七雄的格局。公元前403年(周威烈王二十二年),周威烈王册封三晋为诸侯,公元前386年(周安王十六年),田和列为诸侯,七雄格局正式形成。 [38] 公元前221年(秦始皇二十六年),秦国灭齐国,统一六国,标志着战国时代的结束。