三国演义人物介绍

三国演义内容简介

东汉末年,皇帝昏聩,宦官专权,民不聊生。爆发了大型农民起义——黄巾起义。乱世之中,一代英雄人物竞相涌现。

大将军何进在与十常侍的斗争中被杀,袁绍、曹操等大臣以平“十常侍之乱”为名冲入皇宫,剿杀宦官。在保护汉少帝的过程中,西凉刺史董卓引兵入关,随即掌控大权,废汉少帝,另立陈留王刘协为汉献帝。生性残暴的董卓倒行逆施,引发多方愤然。曹操假借圣旨之名,召集十八路诸侯联合讨伐董卓。虎牢关前,志在匡扶汉室的的刘备、关羽、张飞三兄弟大战吕布。讨董盟军声威浩大,迫使董卓挟献帝逃至长安,最终被司徒王允设连环计除掉。

然而十八路诸侯各怀异心,联盟开始分崩离析。袁绍欲谋取长沙太守孙坚手中的传国玉玺,联合刘表将孙坚杀死。同时,袁绍又在界桥之战中击败公孙瓒,成为北方最强势力。此时的曹操也广招贤才,积聚实力。群雄逐鹿的雏形初成。

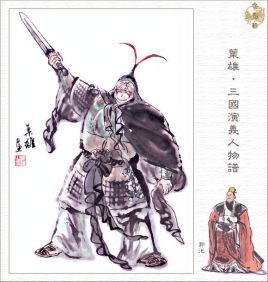

三国演义人物介绍

《三国演义》里面有名有姓的人物不下千余人(根据版本不同有争议,毛本统计约为1100人,后来有人统计为1191人,其中武将436人,文官451人,汉、三国、晋的皇族后裔、后、妃、宦官等128人,黄巾起义者、鲜卑、羌等边远民族67人,宦官和三教九流、各色人物109人)。在众多纷繁复杂的人物形象中,描写得比较详细、人物性格突出的有近百位,对其肖像有所描绘的大约二、三百人。毛宗岗把曹操、诸葛亮、关羽称为其中的“三绝”。

核心人物

|

政权 |

人物 |

介绍 |

|---|---|---|

|

曹魏 |

曹操 |

曹操(155年—220年3月15日),字孟德,小名阿瞒,小说中是一个既凶残奸诈又有雄才大略的政治野心家和军事家的艺术典型。但小说在揭露和批判他的恶德的同时,又充分表现了他作为一个奸雄的才智与胆略,他具有卓然超越于董卓、袁绍等人之上的政治远见和政治气度。 |

|

司马懿 |

字仲达,由于他工于心计,老谋深算,司马氏的势力早已在朝中深深地扎下了根基,所以他的死对朝政并无震动,其子孙仍把握曹氏朝政。 |

|

|

蜀汉 |

刘备 |

字玄德,东汉末年幽州涿郡涿县人,小说中自称中山靖王刘胜的后代。 |

|

诸葛亮 |

字孔明,号卧龙(也作伏龙)。在《三国演义》中,诸葛亮从第三十七回刘备三顾这位隐居隆中十年的“卧龙”,到小说第一百零四回离世,如此巨量的篇幅使得有些评论家称《三国演义》是一部诸葛亮传,不能说没有道理。罗贯中据说曾参加过元末明初的农民起义,并且“有志图王”。他非常敬佩诸葛亮,对其进行大量的溢美和褒扬。事实上,历史上的诸葛亮军事才能不能说多出色,而在小说中,作者为褒扬他,不惜采用“偷梁换柱”的手法,将原来历史上别人指挥过的战争,改由诸葛亮指挥,如火烧新野、火烧博望历史上均为刘备所为,而小说中以此来表现诸葛亮的指挥才能。历史上诸葛亮亲自指挥过的南征北伐等战事,则极尽渲染,加工、虚构许多细节,来表现诸葛亮非凡的军事才能,包括七擒孟获、六出祁山,即使马谡失街亭这种败仗,也能败中求胜,用著名的“空城计”败退司马懿大军。 |

|

|

孙吴 |

孙权 |

字仲谋。其兄孙策遇害后,孙权承父兄之业,保有江东,成为一方诸侯。作者罗贯中通过一系列生动的事例,给读者塑造出一位外表独特、胆识过人的政治家和军事家的形象。 |

其他重要人物

|

势力 |

属性 |

人物 |

|---|---|---|

|

曹魏 |

文臣 |

荀彧、荀攸、贾诩、郭嘉、程昱、戏志才、刘晔、蒋济、陈群、华歆、钟繇、满宠、董昭、王朗、崔琰、毛玠、杜畿、田畴、王修、杨修、辛毗、杨阜、田豫、王粲、蒯越、张继、杜袭、枣祗、任峻、陈矫、郗虑、桓玠、丁仪、丁廙、司马朗、韩暨、韦康、邴原、赵俨、娄圭、贾逵、陈琳、司马懿 |

|

武将 |

张辽、徐晃、夏侯惇、夏侯渊、庞德、张郃、李典、乐进、典韦、曹洪、曹仁、曹彰、曹纯、于禁、许褚、吕虔、李通、文聘、臧霸、郭淮、钟会、邓艾、曹休、张燕、张绣、朱灵、路昭、史涣、韩浩、王凌、孙礼、秦朗、郑文、夏侯尚、毌丘俭、诸葛诞 |

|

|

蜀汉 |

文臣 |

孙乾、简雍、糜竺、糜芳、庞统、法正、许靖、马良、徐庶、陈震、杨仪、费祎、蒋琬、孟优、黄皓、诸葛亮 |

|

武将 |

关羽、张飞、马超、黄忠、赵云、魏延、关平、周仓、关兴、张苞、陈到、李严、姜维、廖化、马谡、马岱、陈式、雷铜、吴兰、王平、任夔、张翼、马忠、张南、冯习、傅佥、关索 |

|

|

孙吴 |

文臣 |

陆逊、张昭、张紘、鲁肃、虞翻、顾雍、诸葛谨、诸葛恪、陆凯、骆统、周鲂 |

|

武将 |

周瑜、吕蒙、甘宁、太史慈、程普、黄盖、韩当、周泰、蒋钦、丁奉、徐盛、陈武、凌操、凌统、潘璋、朱然、孙桓、马忠、孙韶、朱桓、夏恂、周平、全琮、于诠 |

|

|

群雄 |

诸侯 |

张角、何进、董卓、袁绍、吕布、袁术、刘表、刘璋、马腾、张鲁、韩遂、公孙瓒、韩馥、刘岱、王匡、张邈、孔伷、陶谦、鲍信、桥瑁、袁遗、孔融、张超、张杨、刘度、赵范、金旋、韩玄 |

|

黄巾军 |

张宝、张梁、程远志、邓茂、马元义、赵弘、韩忠、孙夏、管亥、何仪、刘辟、龚都、裴元绍、高升、张闿、韩暹、李乐、杨奉 |

|

|

东汉朝廷 |

文臣 |

董承、王子服、李儒、陈宫、田丰、沮授、审配、许攸、郭图、逢纪、辛评、荀谌、陈登、蒯良、王累、韩胤、沮鹄、杨弘、阎象、蒯越 |

|

武将 |

伍孚、李傕、郭汜、颜良、文丑、潘凤、俞涉、武安国、穆顺、华雄、牛辅、张济、樊稠、胡轸、胡车儿、李肃、高顺、张任、高览、曹性、闵纯、纪灵、马休、马铁、高览、袁谭、袁熙、袁尚、高干、麴义、吕翔、吕旷、韩猛、淳于琼、焦触、张南、马延、雷薄、张勋、陈纪、桥蕤、郝萌、侯成、宋宪、魏续、成廉、蔡瑁、张允、黄祖、苏飞、吕公、侯选、程银、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩、杨秋 |

|

|

宦官 |

张让、赵忠、封谞、段珪、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜 |

|

|

其他人物 |

曹节、吕伯奢、普净、华佗、于吉、左慈、吉平 |

|

人物形象/历史性第一

鲁迅曾批评《三国演义》“至于写人,亦颇有失,以致欲显刘备之长厚而似伪,状诸葛之多智而近妖;惟于关羽,特多好语,义勇之概,时时如见矣。”其实鲁迅的看法是有偏见,《三国演义》在人物塑造方面确有忠奸分明的主观意图,但并非黑白分明一面倒。孔明料事如神,但并非永无错误,曹操是奸雄,也不是毫无优点。关羽忠义勇俱全,然而骄傲自用,不顾大局,例如:要与马超比试武功;谩骂孙权,拒不联婚;耻与黄忠并列,不受五虎将印;轻视陆逊,因而招致失败。

作者大量采用了春秋笔法,比如把刘备亲自指挥的火烧新野换到了诸葛亮头上,这种写法寄托了作者自己的理想,作者以为君主只要有宽洪大度的领袖风格即可。如小说中的刘备,文不胜孔明、武不及关张,却被作者颂为明主贤君。但作者又认为,作为“军师中郎将”的孔明,应在军事上表现突出。这种写法是为了加强人物的某种品质而进行的虚构,也达到了艺术的真实。这种笔法也用在了曹操这个一代英雄身上,罗贯中本人正统观念非常严重,他对垂垂欲亡的汉王朝抱着十分同情的态度。因此在小说中,对曹操的描写也很对立:一方面对他平定北方,给百姓带来好处持赞扬态度,如小说虚构了他进入冀州会见几位白发老人,并号令三军: “如有下乡杀人家鸡犬者,如杀人罪! ”另一方面,作者对他一步步升为魏公、魏王十分不满。小说多次写了汉王朝的忠臣为反对曹操而进行的不懈斗争,如国舅董承的密谋,国丈伏完的密谋,王必、耿纪、韦晃等的谋乱,曹操都是这些人反对的对象。

结构艺术

三国故事基本上以魏、蜀、吴三国兴亡为纵线,以战争发展和人物活动为材料。九十多年的兴亡史大约可分为三个主要阶段:即由黄巾之乱至赤壁之战为第一阶段;三国鼎立至诸葛亮病逝为第二阶段:此后至晋统一天下为第三阶段。其间穿插以魏、蜀、吴之间的错综复杂的纷争,把各种大大小小的战争和文臣武将的奇谋险计逐一带出,最后形成一个完整的大故事。由于传统章回小说的结构回合之间前后呼应,在紧随主线发展之下,分散之中有集中,首尾一贯,形成一个统一的小说系统。

由于《三国演义》是战争小说,描写战争题材,从围绕大小战争故事所形成的特殊情节去观察,也可以理出一个结构脉络。郑铁生《三国演义艺术欣赏》就尝试这样去分析其结构,以官渡之战、赤壁之战和彝陵之战三大战役为主线,中间夹杂一些较次要的辅助性战役,贯串了全书,形成一个战争系统。冒忻和叶胥也有类似的说法,他们以赤壁之战为例:从起因到结束,共计八回,其间包括曹操下书,诸葛亮舌战群儒,蒋干中计,黄盖用苦肉计,孔明借箭,借东风,华容道释曹操等一系列小故事,各小重点组成了大重点,成为组织严谨的结构。

肖像化

毛评本《三国演义》中的人物描绘,很明显地带有人物描绘的符号学特点,而这些又巧妙地与图腾崇拜、神话意象联系在一起。在神话和图腾中,有圣德或者勇武的人物特征往往就是身材高大,而且带有动物身体某些特征,象征其拥有超人的力量和勇气。毛评本《三国演义》在塑造人物时,其所描绘的理想中的君王和将相身长均在七尺五寸以上,大多“仪表非凡、威风凛凛”。如刘备“身长七尺五寸”、诸葛亮“身长九尺二寸”、、张飞“身长八尺,豹头环眼,燕颔虎须”、关羽“身长九尺”、孙坚“虎体熊腰”、华雄“虎体狼腰、豹头猿臂”、马超“虎体猿臂,彪腹狼腰”。

三国演义作者简介

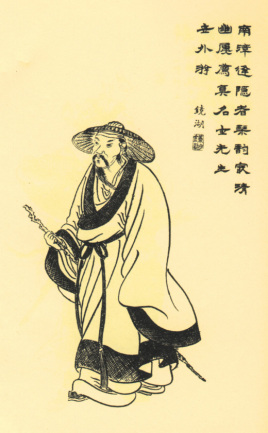

罗贯中(约1330年—约1400年),元末明初小说家。名本,字贯中,号湖海散人,汉族,山西并州太原府人。罗贯中早年曾参与反元的起义斗争。明朝建立之后,专心致力于文学创作。罗贯中编著的小说有《三国志通俗演义》、《隋唐志传》《残唐五代史演传》《三遂平妖传》。其中《三国志通俗演义》(又称《三国演义》)是罗贯中的力作,这部长篇小说对后世文学创作影响深远。罗贯中有多方面的艺术才能,除小说创作外,尚存杂剧《赵太祖龙虎风云会》。